आंडाल और मीरा–एक अनुशीलन

डॉ. पद्मावती

भक्ति और प्रेम का अंतर्संबंध भारतीय चिंतनधारा का मूलभूत आधार स्तंभ रहा है। भक्ति प्राग्वैदिक काल से ही भारत का जनधर्म बनी रही। और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि भारतीय चिंतन में पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रायः सभी दार्शनिक सम्प्रदायों में मान्य है। आत्मा अजर अमर है लेकिन जीव चौरासी लाख योनियों में अपने कर्मानुसार भटकती रहती है जिससे मुक्त होने के लिए हमारे औपनिषदिक ज्ञान चिंतन ने कई मार्ग भी सुझाए हैं जैसे ज्ञान, योग और भक्ति। इनमें भक्ति मार्ग ही सर्व सुलभ और सर्व ग्राह्य माना जाता रहा है क्योंकि बाक़ी दोनों विकल्प नियम और वर्जनाओं के कारण सामान्य जनमानस की पहुँच और बुद्धि से दूर ही बने रहे। लेकिन भक्ति–असाध्य को साधने की असम्भव साधना ने कई आत्माओं को भवसागर से तार दिया। भक्ति की एकांतिक विशेषता यह भी रही है कि वर्ण, जाति और लिंग के भेद से परे यह मार्ग उन्मुक्त है और कल्मष रहित हृदय इसका अधिकारी बन सकता है, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर जो भी अनन्य भाव से इस मार्ग को अपनाता है, कलिमल (जन्म–मृत्यु का चक्र) से मुक्त होकर वह अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। भक्ति स्वयं साधन ही नहीं, साध्य भी है। इस क्षेत्र में वही प्रवेश कर सकता है जिस पर ईश्वर की अपार अनुकंपा हो।

भारत भूमि संतों और ऋषियों की पावन भूमि है। इस धरा पर कई संत और भक्त हुए है। इनके द्वारा रचित साहित्य भारतीय अध्यात्म और दर्शन की अमूल्य धरोहर है। ईश्वरानुभूति के आत्मोल्लास में भाव-विभोर इनके मुख से निसृत गीत लहरियों में लोकाचार, लोक-धर्म और अध्यात्म का संश्लिष्ट रूप पाया जाता है। इतना ही नहीं इनमें गूढ़ दार्शनिक रहस्यों का भी समावेश हो गया है जिनको इन कवियों ने सरल सहज भाषा में अनावरत कर जन मानस में भक्ति का आदर्श ही पुनर्स्थापित नहीं किया बल्कि इस मार्ग को सर्वग्राह्य बना समाज की चिंतन धारा को व्यापक धरातल प्रदान किया। इसी संदर्भ में यहाँ उन कवयित्रियों के काव्य सृजन का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, जिनका रचनात्मक धर्म स्वांत सुखाय होकर भी समाजोन्मुखी बना रहा और यही कारण था कि वह एक कल्याणकारी आदर्श बनकर शताब्दियों तक जन-मानस में अमर हो गया।

आंडाल और मीरा

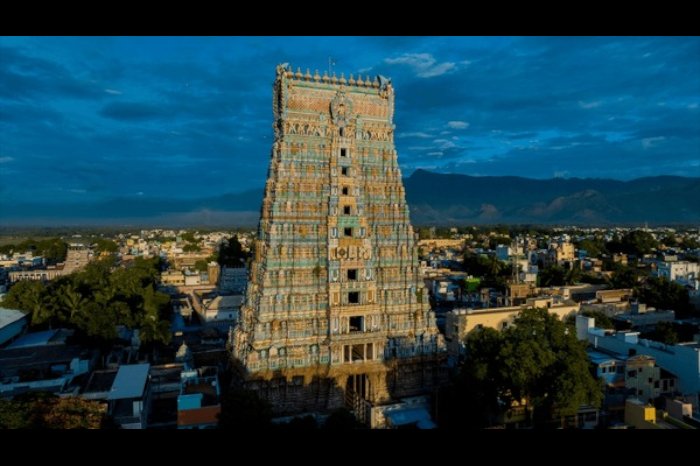

द्रविड़ प्रदेश में भक्ति का उदय ईसा की तीसरी और चौथी शताब्दी से ही पाया जाता है जिसे ‘संगम काल’ की संज्ञा दी गई है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार सातवीं से नवीं शताब्दी तक यह धर्म यहाँ अपने उत्कर्ष में पहुँच गया था जिसमें आळवार और नायनमार भक्त संतों का अविस्मरणीय योगदान रहा। महादेव शिव की उपासना करने वाले ‘नायनमार’ कहलाए व विष्णु उपासक ‘आळवार’ के नाम से जाने गए जो संख्या में द्वादश थे और उनका भक्ति साहित्य ‘दिव्य प्रबंधम’के नाम से अभिहित था। और यह धारा नवीं शताब्दी तक अविच्छिन्न प्रवाहित होती रही जहाँ प्रपत्ति का आश्रय लेकर मानव साक्षेप साहित्य रचा गया। यह तमिल साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। ईश्वरीय प्रेम से रसासिक्त ज्ञान प्रज्ञा को अपनी गीति मालिकाओं में सहज सरल शैली में अभिव्यक्त करना ही इस काल के संतों का अभीष्ट रहा था। इस काल के काव्य का दार्शनिक चिंतन आत्मगत चेतना को साकार कर मानव मन की वृत्तियों को ऊर्ध्व क्षितिज पर ले जाता हुआ ईश साक्षात्कार में प्रवृत्त करता है।

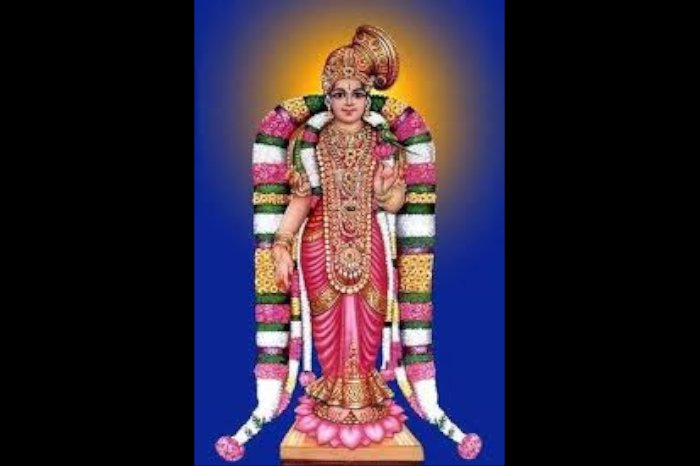

आंडाल का जीवन काल सातवीं शती के आस-पास माना जाता है। आंडाल आळवारों में एकमात्र स्त्री थी। इनका रचित ‘तिरूप्पावै’ प्रांजल भाषा में रची तीस गीत मालिकाओं की माला है जो अपने में गहन गूढ़ार्थ को सँजोए चलती है। इस प्रदेश में आंडाल “भूदेवी” का ही प्रतिरूप मानी जाती हैं और श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका। एक किंवदंती के अनुसार श्रीरंगम (तिरुचिरापल्ली) के पुरोहित श्री पेरीयआलवार विष्णुजित्त जी को यह स्वयंभू कन्या तुलसी के झाड़ के नीचे मिली थी जिसको महाविष्णु का प्रसाद मानकर उन्होंने पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया था और नाम दिया “गोदा” जो आंडाल के नाम से प्रख्यात हुआ जिसने बाल्यकाल से ही भगवान रंगनाथ को अपना सर्वस्व मान लिया था और कहा जाता है कि गोदा का श्री रंगनाथ से विवाह कर दिया गया था और वह सशरीर भगवान की प्रतिमा में एक्य हो गई थी।

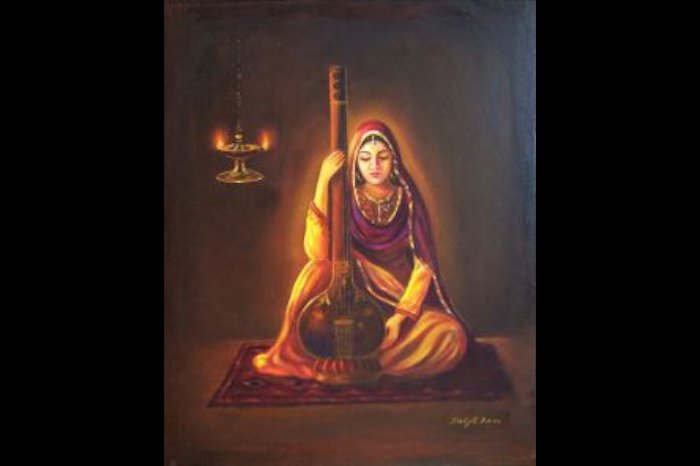

ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार पंद्रवीं शती में जोधपुर बसाने वाले राव जोधा जी के पौत्र रत्नसिंह की पुत्री मीरा को बचपन में ही श्री कृष्ण का इष्ट हो गया था और उसने भी भगवान कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था। उत्तरोत्तर यह आसक्ति बढ़ने ही लगी थी। युक्त आयु में पहुँचने पर महाराणा साँगा के पुत्र कुँवर भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ तो था लेकिन अल्प आयु में पति के देहावसान ने मीरा को सांसारिकता से विरक्त कर दिया था और राजभोग त्याग वे साधु-संतों की संगति में भाव-विभोर नृत्य-भजन करती हुई कृष्ण में ही लीन हो गई थी।

आंडाल और मीरा दोनों कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। आंडाल . . . स्वयंभू भूमिजा और मीरा राज परिवार में जन्मी, राज भोग में पली बढ़ी—दोनों ने अल्प आयु में ही दृश्यमान नश्वर जगत की निस्सारता का बोध प्राप्त कर लिया था और देहात्म बुद्धि को तज कर पारलौकिक उन्नति के मार्ग पर चल पड़ीं। मीरा के जीवन में कई अवरोध उपस्थित हुए थे, पारिवारिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। लोक लाज त्याग देने के कारण लोक निंदा का भाजन भी बनी। शूल की सेज मिली, ज़हर का प्याला मिला, पीकर मीरा अमर हो गई। हृदय की पीड़ा गीतों में विरेचन पाने लगी। मीरा के मन मंदिर में नंद नंदन की छवि बसी थी। वे उनके रूप शील और गुणों को अपने गीतों में पिरोने लगी। रूपासक्ति ने मिलन की अग्नि प्रज्ज्वलित की। विरह का ताप सताने लगा। आत्मा परमात्मा से मिलन को उद्विग्न हो उठी। मीरा का संपूर्ण काव्य इसी भावाभिव्यक्ति को लेकर चला है।

आंडाल और मीरा दोनों के पद गेय हैं भक्ति की गहन अनुभूति को सँजोए हुए। दोनों ने दार्शनिकता की अभिव्यक्ति में काव्य रूढ़ियों, प्रतीकों का अवलम्ब लिया। वैष्णव धर्म में मान्य आराध्य के प्रति अनुराग, स्तुति, कृतज्ञता, निवेदन, दैन्य आदि भाव इनके पदों में सर्वत्र पाए जाते हैं। दोनों ने ही पूरी तन्मयता से गोपी भाव को आत्मसात कर अनन्यता से कृष्ण की उपासना की थी।

‘तिरूप्पावै’ में गोदा श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु तीस दिनों के व्रत का अनुष्ठान करती है। पति का एक शाब्दिक अर्थ और भी है—भर्ता, अर्थात् जो पालन पोषण करे। सनातन धर्म में ब्रह्मा रचयिता, विष्णु पालन कर्ता और महादेव संहारकर्ता माने गए है। आंडाल ने इस व्रत को सम्पन्न करने के लिए मार्गशीर्ष मास का चयन किया। इन तीस दिनों में गोदा कृष्ण मंत्र का जप करती हुई स्वयं गोपिका बन जाती है और उसे उस स्थान में ब्रज की प्रतीति होने लगती है। गाय, गोपाल, यमुना, गोवर्धन सब गोदा के सामने साकार रूप ग्रहण कर लेते हैं। सब कृष्णमय हो जाता है। कृष्ण की जिस छवि को गोदा ने अपने मन मंदिर में बसाया है उसी का वर्णन करते हुए तिरूप्पावै का आरंभ होता है।

साधक का साध्य से एकाकार हो जाने की अनुभूति में गोदा स्वयं गोपिका बन गई है और अन्य गोप-बालिकाओं को माया की निद्रा से जगाने का उपक्रम कर रही है। वह कहती है:

“मार्गळित तिंगल मदिनिरैंदनन्नालाल,

नीराडापोदुवीर पोदुमिनौनेरिळैयीर

सीर मल्ल्गुम आय्य्प्पाडिच सेल्वच

कूर्वैल कोडुंतेळिलन नंदगोपंकुमरन! . . .

कार्मेंनिच सेगण कदिर मडियम पोल मुगतान

नारायणे नम्मक्के परै तरुवान पारोर पुगळप पडिंदेलोर एम्पावाय्॥”

भावार्थ:

परम पावन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा . . . निशा अपने अंतिम चरण पर—प्रातः काल सूर्योदय की बेला।सूर्योदय से पहले स्नान करना ही व्रत अनुष्ठान का पहला नियम है। सुवर्ण आभूषणों से स्वयं को अलंकृत कर गोपिकाओं आओ . . . व्रत का शुभारंभ करें। हमारे आराध्य नीलघनस्याम जिनके मुख मंडल पर चंद्रमा की शीतलता और सूर्य का तेज छाया हुआ है, जिनके कमल नयन लाल रक्तिम आभा से दीप्त हो रहे हैं, जिन का दर्शन माता यशोदा के हृदय को पुलकित कर देता है, ऐसे बलिष्ठ देहधारी सिंह शावक भगवन नारायण के अंश भक्तों पर अपनी अहेतुकी कृपा करने वाले पुंडरीकाक्ष नंदनंदन श्री कृष्ण आज हमें ‘परै’ नामक वाद्य यंत्र देने के लिए हम सब की प्रतीक्षा कर रहे हैं।”

अब मीरा ने जिस छवि को अपने मन में साकार किया था उसका वर्णन देखिए:

“म्हा मोहण्वा रूप लुभाणी,

सुंदर बदण कमल दल लोचन,

बाँका चितवन णेणा समाणी

तन मन धन गिरधर पर वाराँ म

चरण कँवल मीरा बिलमाणी॥”

मीरा भी आंडाल की तरह अपने को गोपिका मान लेती है। माधुर्य भाव भक्ति में प्रेयसी और परिणीता दोनों भावों का अद्भुत सामंजस्य पाया जाता है।

भगवान के गुणों के प्रति आकर्षण, रूप के प्रति लोभ, नाम स्मरण का महात्म्य और दास्यासक्ति कांता भाव की आदर्श स्थिति है जो मीरा और आंडाल दोनों के पदों में देखने को मिल जाती है।

नाम महात्म्य की महिमा आंडाल की गीत-मालिका में:

“ओंगी उलगलन्द उत्तमन पेर् पाडि,

नांगल नम पावैक्कुच साट्रि नीराडिनाल

तींगिंरि नाडेल्लाम तिंगल मुम्मारि पेय्दु

ओंगु पेरुंज सेन्नेल ऊडु कयल उगलप

पूंगुवलैप पोदिल पोरि वण्डु कण पडूप्प्त

तेंगादे पुक्किरुंदु सीर्त्त मुलै पट्रि

नींगाद सेल्वम निरैंदैलोर एम्पावाय॥”

आंडाल ने अपने हर गीत में कृष्ण के गुण गाए है। कभी वे माखन चुराते है तो कहीं वे पाँव के नाखून से शकटासुर का वध कर देते है। कहीं तीन पग में धरती नाप लेते है तो कहीं कालीय नाग पर मदमस्त होकर नृत्य करते है। उनका हर पासुरम (गीत) कृष्ण की लीलाओं का यशोगान है।

भावार्थ:

बलि चक्रवर्ती से मिले दान पर जिसने एक पग से पूरे आकाश को नाप लिया, दूसरे पग में पूरी धरती समा गई ऐसे पुरुषोत्तम ‘त्रिविक्रम’ का नाम जब वृष्णि देव के कानों में पड़ता है तो वे प्रसन्न होकर पृथ्वी पर जल बरसाने लगते है। धरती शस्य-श्यामल बन जाती है। खेत लहलहाने लगते है। पकी अन्न की बालियाँ आकाश को छूने लगती है। धान के खेतों में भरे पानी में मछलियाँ आनंदातिरेक से क्रीड़ाएँ करने लगती हैं। धरा पर हर जीव की तृषा तृप्त हो जाती है। धन धान्य से वह प्रदेश भर जाता है। और यह सम्भव है केवल और केवल-नाम मात्र के स्मरण से।

मीरा नाम स्मरण में जीव के कोटि-कोटि पाप नष्ट होने की सम्भावना देखती है:

“साँवरो णाम जपाँ जग प्राणी, कोट्याँ पाप कट्या री।”

यही भाव साम्य आंडाल के गीत में भी देखिए:

“तूयोमाय वंदु नाम तूमलर तूवित्तोळुदु,

वानियाल पाडि मनत्तिनाल सिंदिक्कप्

पोय पिळैयुम पुगुतरुवान निंन्र्नवुम

तीयिनिल तूसागुम सेप्पेलोर एम्पावाय्॥”

भगवान कृष्ण का ध्यान नाम स्मरण पूर्व संचित और आगामी पापराशि को वह्नि में गिरी रूई की तरह भस्मीभूत करने में समर्थ है।

विरहासक्ति:

मीरा कृष्ण के प्रेम में विरहासक्त है। आत्मा और परमात्मा के बीच अंतराल वियोग में उद्दीपन बन जाता है। यह पीड़ा पीड़ित व्यक्ति ही जानता है या जिसने पीड़ा दी है वह जानता है। परमात्मा के साथ आत्मा के संबंधों का ज्ञान ईश्वर कृपा से ही होता है। मीरा के मन में प्रिय मिलन की तीव्र उत्कंठा जागती है। प्रिय मिलन की आस में वह दिन-रात व्याकुल रहती है और जब मिलन नहीं होता तब उद्विग्न मन में खान–पान के प्रति अरुचि हो जाती है:

“खाण–पाण म्हाँरे णेक ण भावाँ, नैणा खुला कपाट,

थें आणा बिण सुख णा म्हारो, हिवड़ो घणो उचाट्॥”

आंडाल भगवान को पाने के लिए अनुष्ठान कर रही है। इसके कुछ नियम हैं। जिस प्रकार साधक को सहस्रार तक पहुँचने के लिए एक–एक चक्र को साधना होता है, कर्मेंद्रियों से ऊपर उठकर ज्ञानेंद्रियों को भी वश में करने की प्रक्रिया से गुज़रना होता है और इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए नियम आसनों का पालन प्रथम अनिवार्यता है, आंडाल उन सभी योग क्रियाओं से अवगत थी इसीलिए व्रत के आरंभ में ही उसने उन नियमों का उल्लेख कर दिया जो ईश साक्षात्कार के उपक्रम में आवश्यक है। उदाहरण देखिए:

“–वैयत्तु वाळवीर्गाल! नामुम नम पावैक्कुच

सेय्युम किरिसैगल केलीरो पार्कडलुल

पैयत तुयिन्र परमन अडि पाडि

नैय्युण्णोम पालुण्णोम नाट्काले नीराडि,

मैयिट्टेलुदोम मलरिट्टु नाम मुडियोम

सेय्यादन सेय्योम तीक्कुरलैच सेन्रोदोम

एय्युम पिच्चैयुम आनंद्नैयुम कैकाट्टि

उय्युमारेण्णि उगन्देलोर एम्पावाय॥”

भावार्थ:

“इस दुखमय नश्वर जगत में भी श्री कृष्ण की अनुकंपा से अनुगृहीत पारलौकिक आनंद का अनुभव करने वाले महानुभावों के समक्ष में अपने व्रत के नियमों का क्रम से उल्लेख कर रही हूँ, सुनिए . . . इन तीस दिनों में हम घी दूध दही का सेवन नहीं करेंगे। प्रातः सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि नैमित्तिक क्रियाओं को पूरा कर क्षीरसागर में लक्ष्मी समेत शयन करने वाले उस परम पुरुष का ही निरंतर ध्यान स्मरण करेंगे। आँखों में काजल नहीं लगाएगे, बालों में पुष्प मालाएँ नहीं धारण करेंगे। हमारे पूर्वजों ने जिन कार्यों को ईश साधना में अवरोध मानकर त्याग दिया है, हम भी उन सब क्रियाओं को त्याग देगें।” अर्थात् जिह्वा को नियंत्रण करने से मन को कुछ हद तक क़ाबू में लाने में सुगमता मिलती है।

मीरा के दग्ध मन और तप्त हृदय ने ज्ञानेंद्रियों के विषयों को जला डाला। परिणाम स्वरूप भूख प्यास मिट गई लेकिन आंडाल ने तो उन विषयों को अवरोध मान कर स्वयं स्वेच्छा से उन्हें त्याग कर अपनी योग साधना का आरंभ किया है।

दास्य-सख्य-भावास्क्ति:

मीरा कृष्ण को अपना पति मानती है जो उनके जन्म–जन्म के साथी हैं।

“म्हाँरो जणम जण्म रो साथी, थाँणे न बिसरयाँ दिन राति।”

आंडाल भी भगवान से जन्म-जन्म के सानिध्य की कामना करती है।

“इट्रैप परै कोळ्वान अन्रु काण गोविंदा!

एट्रैक्कुम एळेळ पिरविक्कुम उन्तन्नोडु

उट्रोमे आवोम उनक्के नाम आट्सैवोम

मट्रै नम कामंगळ माट्रेलोर एम्पावाय्॥”

भावार्थ:

साधना के अंतिम चरण में आंडाल स्वीकार करती है कि, “हे प्रभु, ये वाद्य यंत्र आपके सामीप्य को प्राप्त करने का एक बहाना था। हम तो आपसे सात-सात जन्मों का सम्बन्ध बनाना चाहती हैं। दासी बनकर निरंतर दिन-रात आपकी सेवा में लीन रहना ही हमारा अभीष्ट है। आपसे अनुरोध है प्रभु हमारी सभी इच्छाओं का दमन कर अपने चरणों का सामीप्य प्रदान करें। आंडाल सामीप्य मोक्ष की अभिलाषी है।”

आत्मनिवेदनासक्ति:

भक्ति की यह चरमावस्था है जहाँ भक्त अपने को तुच्छ से तुच्छ मानकर भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाता है। इस चरण पर पहुँच कर साधक तीनो कर्मों से परे हो जाता है यानी तीनों गुण (सत, रज और तम) स्वतः अपने आप मिट जाते हैं और वही जिसमें सत्व गुण भी निःशेष हो जाता है ईश से एकाकार होने का अधिकारी हो जाता है। अपने सत्ताइसवीं गीति मालिका में आंडाल ईश्वर से इसी प्रपत्ति से ईश्वर को ईश्वर से ही माँग लेती है।

“कूडारै वेल्लुम सीर्क गोविंदा! उंदन्नैप

पाडिप परै कोण्डु याम पेरु सम्मानम

नाडु पुगुलुम परिसिनाल नन्रागच

सूडगमें तोळ्वळैये तोडे सेविप पूवे”

शब्दार्थ:

“हे शत्रुदमन कल्याण गुण सम्पन्न गोविंद सुनिए हमें आपसे ‘परै की आशा से आए है। हमें वह यंत्र प्रदान कीजिए। इतना ही नहीं आज आप कानों के लिए कर्णफूल, पाँवों में पहनने वाली पाजेब, बाज़ुओं के लिए बाज़ूबंद, अनेक बहुमूलय वस्त्र दीजिए। हम इन वस्त्रादि आभूषणों से सुसज्जित होकर आप के साथ मिलकर शुद्ध घी और दूध से बनी खीर का सेवन करेंगे जिसमें डला घी हमारी उँगलियों के पोरों से फिसलता हुआ कोहनियों तक बह जाएगा और हम आप के साथ उस रसना का आनंद भोग उठाएँगी।”

भावार्थ:

इस गीत में गोदा कृष्ण से सारूप्य मोक्ष की कामना कर रही है। भगवान कृष्ण के रूप में एकाकार होने की इस कामना को दर्शन में ‘मुक्त भोग’ की संज्ञा भी दी गई है। साधक अपने इष्ट की रूप प्रतिमा पर सजे आभूषणों को अपने शरीर पर आरोपित कर उस भावानुभूति में बह जाता है। इस अवस्था में साधक और साध्य का भेद मिट जाता है। फिर उनके साथ एकाकार होकर उनके धाम में उनके सामीप्य में रमण करने की तीव्र इच्छा। यहाँ दूध शुद्ध ज्ञान का प्रतीक है और घी भगवान की अहेतुकी कृपा का प्रतीक है। ईश्वर की इस अनुकंपा का वही अधिकारी हो सकता है जो पूर्णरूपेण अनन्यता में शरणागत हो जाए। और यह शरणागति तभी सम्भव है आत्मा को जब ‘स्व’ का ज्ञान पूरी तरह से मिट जाए और वह अपने इष्ट में अनन्यगतित्वा का भाव जागृत कर ले अर्थात् आत्मा को जब इस तथ्य का संज्ञान हो जाता है कि ईश्वर बिना जीव की और कोई ‘गति’ (उपाय) नहीं है। वही पूर्ण समर्पण की स्थिति है। आंडाल अपने ‘स्व’ को पूर्णतया नष्ट कर अपने इष्ट से एकाकार हो उन्हीं से उन्हीं के लोक में स्थायी स्थान को माँग लेती है।

मीरा का संपूर्ण काव्य मिलन की लालसा लिए आत्मोद्धार हेतु करुण पुकार है। कृष्ण प्रेम में दीवानी मीरा व्यथित और उत्कंठित है। घनीभूत पीड़ा के क्षणों में मीरा आत्म समर्पण कर कृष्ण के चरण कमलों में लोट जाती है। साधना की चरमावस्था में ईश साक्षात्कार होता है। मीरा कृत-कृत्य हो जाती है। प्राणों को सुख धाम मिल जाता है। पाँचों सखियाँ (पंच ज्ञानेंद्रियाँ) श्री कृष्ण को रिझाने में लग जाती है। मिलन की आंतरिक आनंदानुभूति में प्रकृति भी सहायक बन जाती है।

उदाहरण:

“सेझ सवाँरया, पिय घर आस्याँ सखियाँ मंगल गास्यो,

मीरा रे प्रभु हरि अविणासी भाग भल्याँ जिण पास्यो॥”

मीरा की रहस्यात्मकता का एक और उदाहरण प्रस्तुत है:

“ऊँचा अटरिया लाल किंवडिया निर्गुण सेज बिछी।

पंचरंगी झालर सुभ सौंहें फूलन फूल कली।

बाज़ूबंद कंगला सोहे माँग सिंदूर भरी

सुमिरन थाल हाथ में लीन्हा सोभा अधिक भली”

मीरा ज्ञान की गली में निकल पड़ी है। निर्गुण ब्रह्म सहस्रार देह के भीतर ही स्थित है। सुषुम्ना से होते मीरा ने प्राणों को पिय में लीन कर दिया है।

अंत में . . .

‘तिरूप्पावै’ तीस दिनों की साधना . . . तीस गीतों का अवलम्ब। ‘परै’ वाद्य की कामना में सृष्टि का रहस्य, आत्मा और परमात्मा का रहस्य जानने की उत्कंठ कामना को पूर्ण कर गोदा अंत में भगवान को ही भगवान से माँग लेती है। साधना की चरमावस्था-ईश से एकाकार। अनन्य भक्ति का परम लक्ष्य यही इस अनुष्ठान का पूर्ण फल था।

यह यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है जहाँ लौकिक उपादानों को आधार बना कर पार्थिव जगत से पारलौकिक जगत तक साधक पहुँच जाता है।

प्रेम की उदात्त परिणति ‘तिरूप्पावै’—अगर अध्यात्म और दर्शन का एकीकृत संश्लिष्ट रूप है तो मीरा का काव्य अपने आराध्य के प्रति निष्ठा प्रेम समर्पण वियोग, व्यथा प्रतीक्षा और उत्कंठा का काव्य है। यह काव्य एक विरहिणी के आत्माभिव्यक्ति का काव्य है। मीरा जिस भाव लोक की अभिव्यक्ति करती है वह उनके जीवन का यथार्थ था। इसीलिए उनके अनुभव की सच्चाई काफ़ी नुकीली बन गई है। प्रिय के बिछोह से उत्पन्न पीड़ा आत्मानुभूति में धार ला देती है। तीव्रता शिखर पर पहुँचकर ईश से मिलन करा देती है। भक्त भगवान को विवश करने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए भक्ति साधन होने के साथ–साथ साध्य भी है। भक्ति की यही विशेषता है कि भगवान भक्त के दास बन जाते है। और मीरा और आंडाल भगवान में ऐक्य हो जाती हैं।

0 टिप्पणियाँ

कृपया टिप्पणी दें

लेखक की अन्य कृतियाँ

- यात्रा-संस्मरण

- शोध निबन्ध

- सांस्कृतिक कथा

- पुस्तक समीक्षा

-

- कृतियों की तत्वान्वेषी अंतर्यात्रा : ’सृजन का अंतर्पाठ’

- गर्व से कहिए—यस बॉस

- जीवनानुभव के व्यंग्य बाण

- प्रमोद भार्गव की चुनिंदा कहानियाँ: एक अंतर्यात्रा

- यथार्थ को प्रतिध्वनित करती कहानियाँ— प्रेम-पथिक

- समकाल के नेपथ्य में: सत्यान्वेषण की वैचारिक यात्रा

- हिंदी राष्ट्र भाषा या विश्व भाषा: वर्चस्व का संघर्ष

- ज़माना बदलेगा: जीवन का अक्स दिखाती कहानियाँ

- ज़िंदगी का कोलाज: ‘अंतःकरण की गूँज’

- लघुकथा

- बाल साहित्य कहानी

- साहित्यिक आलेख

- चिन्तन

- कहानी

-

- अपूर्ण साधना

- अब उसे रहने दीजिए

- एक और नई कहानी

- ऑटो वाला

- कॉफ़ी

- कोने वाला कमरा

- गली का राजा

- गोद

- जंग

- तर्पण

- तीसरी लड़की

- थोड़ी सी धूप

- नवजीवन मेल

- पारिजात

- पिंजरा

- फिर कभी

- बुड्ढी माँ के नाम पत्र

- भूदान

- मुक्ति

- रेट

- वापसी

- विस्मृति

- वो

- शगुन

- शुद्धि स्नान

- सम्मोहन

- सात समुंदर पार सपनों के बाज़ार में

- स्मृतियों के आग़ोश में

- ख़तरा

- सांस्कृतिक आलेख

- स्मृति लेख

- हास्य-व्यंग्य आलेख-कहानी

- सामाजिक आलेख

- किशोर साहित्य कहानी

- ऐतिहासिक

- रचना समीक्षा

- सिनेमा और साहित्य

- विडियो

-

- ऑडियो

-