रामविलास जी से वे अद्भुत मुलाक़ातें

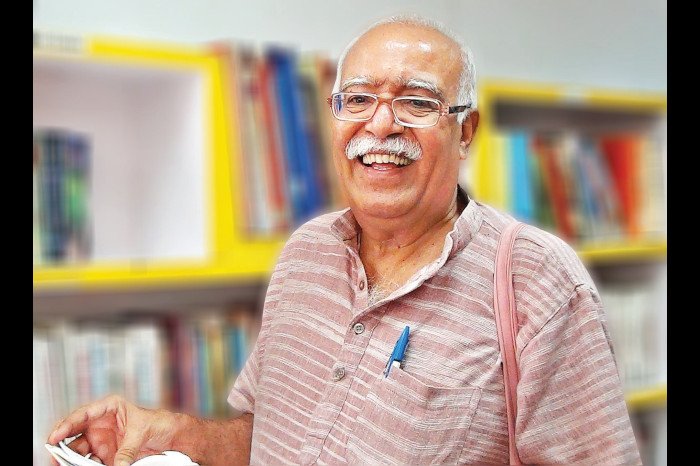

प्रकाश मनु

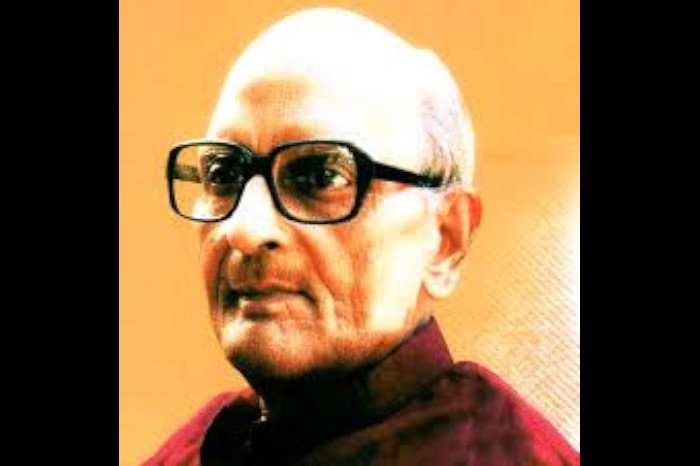

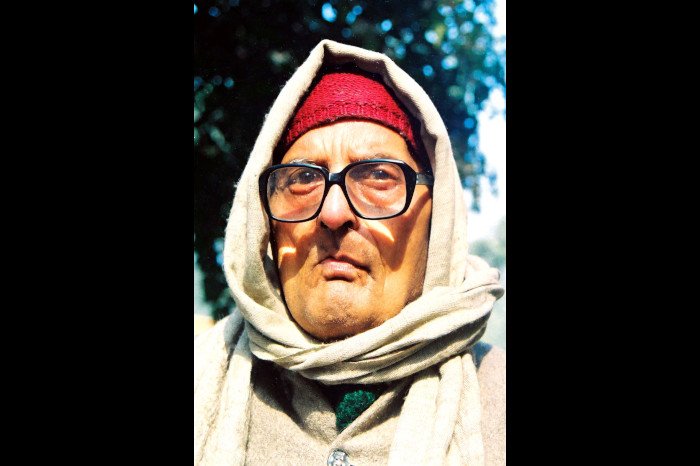

रामविलास जी पर लिखने बैठा हूँ, तो मन में एक साथ बहुत कुछ उमड़ रहा है। उनकी बहुत यादें हैं, बहुत आत्मीय और स्नेहिल मुलाक़ातें भी। रामविलास शर्मा, यानी हिंदी साहित्य के हिमालय। पर मेरे आगे उनका मन खुलता था, और वे बातों में बहते चले जाते थे। बीच-बीच में बहुत कुछ ऐसा भी उन्होंने कहा, जो मेरी स्मृतियों में धँसता चला गया। और उसे बाद में बहुतों ने उद्धृत किया। अब भी किया जाता है। पहली दफ़ा मैंने सुना तो एक क्षण के लिए तो मैं स्तब्ध, अवाक् ही रह गया था। अब भी बड़ी हैरानी होती है। अरे, अपने प्रति इतना निःस्पृह भी कोई हो सकता है! हिंदी का कोई और साहित्यकार तो मैंने देखा नहीं। पर रामविलास जी थे। वे सचमुच ऐसे ही थे।

उन दिनों मैंने हिंदी के यायावर लेखक और घुमंतू साहित्यकार देवेंद्र सत्यार्थी जी पर एक बृहत् ग्रंथ निकाला था। गौरव ग्रंथ, ‘देवेंद्र सत्यार्थी: तीन पीढ़ियों का सफर’। सर्वत्र उसकी चर्चा थी। हिंदी के सभी बड़े साहित्यकारों ने उसे सराहा। यहाँ तक कि हिंदी के मूर्धन्य कवि त्रिलोचन जी ने ‘इंडिया टुडे’ में उसकी विस्तृत समीक्षा लिखकर, पुस्तक की मुक्त हृदय से सराहना की थी। रामविलास जी से मिलने गया तो मैं वह पुस्तक उन्हें भेंट करने के लिए ले गया। उन्होंने पुस्तक देखी तो बहुत ख़ुश हुए और मुझे साधुवाद दिया, कि सत्यार्थी जी सरीखे बड़े, लेकिन भुलाए जा चुके सरल सृदय के साहित्यकार पर मैंने इतना बड़ा काम किया।

पर फिर मैंने जब कहा कि अगर आप अनुमति दें, तो मैं आप पर भी ऐसा ही एक बृहत् ग्रंथ निकालना चाहता हूँ, तो उन्होंने बहुत विनयपूर्वक मना कर दिया। बोले, “नहीं, मनु जी, इसे आप रहने दें। इसके बजाय आप मुझे पढ़ें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।”

सुनकर एक क्षण के लिए मैं अवाक् सा रह गया था। लगा, अपने प्रति ऐसी निःस्पृहता तो किसी बड़े ऋषि साहित्यकार की ही हो सकती है।

ऐसे ही एक और प्रसंग। बातों-बातों में मैंने पूछ लिया, “आप क्या चाहते हैं, आपके जाने के बाद आपको किस रूप में याद किया जाए?”

इस पर उनका उतर था, “मैं चाहता हूँ कि मुझे बिल्कुल याद न किया जाए।” चेहरे पर तनिक रोष। गालों पर हलकी लालिमा सी झलकने लगी।

सुनकर मैं स्तब्ध। सोचने लगा, “ओह, क्या मुझसे कोई भूल हुई?”

मैं अवाक् सा उनकी ओर देख रहा था, तभी फिर से उनकी आवाज़ सुनाई दी, “ऐसा है मनु जी, व्यक्ति का क्या है, व्यक्ति तो आता है, चला जाता है। इसके बजाय मैं चाहता हूँ, कोई मेरे विचारों को आगे बढ़ाए।”

रामविलास जी के लिए मेरे मन में आदर था। बहुत आदर। पर यह सुनकर वह और अधिक बढ़ गया। मेरे मन और अंतरात्मा ने कहा, “इतनी दृढ़ता! इतना खरापन! और ऐसा उद्दीप्त स्वाभिमान! तभी तो रामविलास जी को पूरी हिंदी जाति के स्वाभिमान का प्रतीक कहा जाता है।”

और इसीलिए हिंदी अकादमी ने उचित ही, उन्हें ‘शताब्दी पुरुष’ के शीर्ष सम्मान से नवाज़ा। हिंदी जाति तो इससे बहुत पहले ही उन्हें अपना हृदय-हार बनाकर, सर्वोच्च सम्मान से विभूषित कर चुकी थी।

असल में रामविलास जी में एक ओर चट्टान जैसी दृढ़ता थी, तो दूसरी ओर किसी वेगवान झरने की तरह हर क्षण उनके भीतर से कुछ उमगता। इसलिए उनके पास जाना, जाकर मिलना, बार-बार मिलना उनसे एक निरंतर संवाद की धारा में बहना था। और मेरा मन इसके लिए ललकता था। गो कि मेरे निश्छल सवालों में तलाश रामविलास जी के भीतर बैठे उस रामविलास की थी, जो अपने इतने बड़े काम, इतनी व्यापक प्रसिद्धि और कीर्तिमानों के बावजूद कहीं न कहीं अचीन्हा रह गया। वे इसे जानते, पहचानते थे, और स्वागत भी करते थे। इसीलिए वे मेरी क़द्र करते थे, और मुझे उनके अंतेवासी होने का सुख मिला। रामविलास जी के जीवन के आख़िरी दिनों में तो मैं दौड़-दौड़कर उनके पास जाता था, और एक बार बातें शुरू होती थीं, तो कहीं थमने का नाम ही न लेतीं।

इतने बड़े लेखक-आलोचक होने के बावजूद रामविलास जी के व्यक्तित्व में एक सम्मोहक खुलापन था। निर्मल सच्चाई की आब उनके चेहरे पर हमेशा झिलमिलाती थी। संवाद प्रारंभ होते ही वे सच को थाहने के लिए जैसे हमारी उँगली पकड़कर आगे चल देते थे। इसलिए जहाँ पहले अँधेरा ही अँधेरा हमें लगता था, वहाँ अब कुछ उम्मीद की रोशनी हमें झिलमिलाती नज़र आ जाती थी।

ये बड़े सुकून के पल होते थे। जीवन, साहित्य और संस्कृति के एक नए साक्षात्कार सरीखे। साथ ही यह हमारे लिए पुनर्नवा होने जैसा अनुभव होता। लगता, मन और आत्मा से हम रिचार्ज्ड हो गए हैं। यही रामविलास जी की शक्ति थी, यही उनके व्यक्तित्व का आकर्षण था, जिसके कारण वे दूर से ही खींचते थे। एक बार मिलने के बाद फिर-फिर उनसे मिलने का मन होता था . . .

याद पड़ता है, रामविलास जी से पहली मुलाक़ात सन् 72-73 में आगरा में हुई थी। उनके नई राजामंडी वाले निवास पर। तब मैं आगरा कॉलेज, आगरा में पढ़ता था और भौतिक विज्ञान में एम.एससी. कर रहा था। उस मुलाक़ात की कुछ पुलक भरी स्मृतियाँ आज भी ज़ेहन में दस्तक देती हैं। उन दिनों मैंने नए-पुराने कवियों का एक संकलन तैयार किया था, ‘रोशनी के बीज’, जिसमें आगरा के कुछ अन्य कवियों के साथ रामविलास जी की भी एक कविता है और वही संग्रह की पहली कविता भी है।

पर रामविलास जी से लंबी और कहीं अधिक खुली मुलाक़ात हुई बरसों बाद, सन् 1992 में दिल्ली में। पत्नी के निधन के बाद रामविलास जी अब दिल्ली में ही, विकासपुरी में अपने बेटे विजयमोहन शर्मा के साथ रह रहे थे। यही समय था, जब उन्हें फिर से जानने का मौक़ा मिला और एक छूटा हुआ तार जुड़ा। सन् 1992 में के.के. बिड़ला फ़ॉउंडेशन द्वारा रामविलास जी को व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। दृढ़निश्चयी रामविलास जी ने सम्मान की राशि लेने से इनकार कर दिया और बड़ी मुश्किल से इस बात के लिए राज़ी हुए कि बिड़ला जी उनके घर जाकर, उन्हें एक नारियल और प्रशस्ति-पत्र प्रदान करेंगे। रामविलास जी बड़े क़द के लेखक थे और निराला पर उनका काम मुझे बेहद रोमांचित करता था। पर अपनी अडिग सैद्धांतिकता के कारण पुरस्कार की राशि ग्रहण न करने के उनके निर्णय ने मेरी निगाहों में उनके क़द को कहीं अधिक बड़ा कर दिया था।

इस अवसर पर ‘दैनिक हिंदुस्तान’ के रविवासरीय परिशिष्ट के लिए मुझे रामविलास जी का एक लंबा और खुला इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया। मेरे लिए यह प्रसन्नता और आनंद की बात थी। मैंने तब तक रामविलास जी की ‘निराला की साहित्य साधना’ और ‘आस्था और सौंदर्य’ आदि पुस्तकें, ‘रूप-तरंग’ और ‘तारसप्तक’ की कविताएँ तथा कुछ निबंध पढ़ रखे थे। पर इस इंटरव्यू की तैयारी के लिए उन्हें दोबारा पढ़ना ज़रूरी था। सो रामविलास जी की जितनी पुस्तकें सम्भव थीं, मैंने एकत्र कीं और उनका अध्ययन शुरू कर दिया। उनमें गंभीर और भारी-भरकम आलोचनात्मक किताबों के साथ-साथ ‘घर की बात’ जैसी नितांत घरेलू और अनौपचारिक किताब भी थी। कुछ किताबें भाषावैज्ञानिक अध्ययन से सम्बन्धित थीं।

इन्हें पढ़कर मैं चकित था, रामविलास जी की विद्वत्ता से अधिक उनके ज्ञान और रुचियों की विविधता का देखकर। हालाँकि रामविलास जी का बात कहने का अंदाज़ इतना सीधा-सादा और प्रभावी था कि बात सीधे दिल में उतरती थी। यह बात शुरू से ही मुझे खींचती रही है और इससे बड़े लेखक की एक कसौटी मेरे मन में बनी कि वह ‘उरझावनहारी’ नहीं, ‘सुरझावनहारी’ बात करता है और उसके बाद भी अपनी गहरी छाप छोड़ता है।

फिर उनके गंभीर भाषावैज्ञानिक रूप का तो मुझे अनुमान ही नहीं था। मैं सोचता था, यह विषय रामविलास जी के लिए कुछ-कुछ पराया-सा होगा और कुछ पढ़ी-पढ़ाई चीज़ों के आधार पर उन्होंने काम चला लिया होगा। पर मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि भाषावैज्ञानिक मसलों और ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में उनकी गहरी पैठ है। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनकी सूझ सबसे अलग और एकदम मौलिक है जिसके पीछे एक ठेठ हिंदुस्तानी सोच और जीवन-शैली है। यह कहना ग़ैरवाजिब नहीं होगा कि रामविलास जी का यह अध्ययन बिलकुल किताबी नहीं है और जनता से उनके गहरे और व्यापक संपर्क का नतीजा है।

बहरहाल, इस अध्ययन का नतीजा यह था कि मेरे पास उन्हें जानने और समझने के लिए जिज्ञासाओं का अनंत भंडार था। और तब मैं उस घड़ी की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा, जब मैं अपने बहुत सारे सवालों और जिज्ञासाओं के साथ उनके सामने होऊँगा।

मैंने रामविलास जी को फोन करके कहा कि मैं ‘दैनिक हिंदुस्तान’ के लिए उनसे लंबी बातचीत करना चाहता हूँ, तो उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी। बोले, “आप शाम को छह बजे आ जाइए। दिन में तो मैं अपना लिखने-पढ़ने का काम करता हूँ।”

[2]

मैं शाम को उनके घर का पता मालूम करके उनके निवास पर (सी-358, विकासपुरी) पहुँचा। हड़बड़ी में शाम छह बजे के बजाय मैं वहाँ पाँच, सवा पाँच बजे ही पहुँच गया था। संकोच में था, कहीं वे बुरा तो नहीं मानेंगे? वे घूमने जाने के लिए तैयार थे। मेरा नाम सुना तो उन्हें तुरंत याद आ गया। बोले, “मैं पार्क में घूमने जा रहा हूँ। आप चाहें तो मेरे साथ ही चलिए।”

मेरे लिए भला इससे अधिक आनंददायक और क्या हो सकता था? मुझे लगा, समय से पहले जा धमकने की जो ग़लती हुई, वही शायद अब मुझे रास आ रही है।

पार्क उनके घर से थोड़ी ही दूर था, कोई डेढ़-दो फर्लांग। मैं उनसे बातें करते हुए उनके साथ-साथ चल पड़ा। बातचीत यहाँ से शुरू हुई कि यहाँ दिल्ली की सड़कों पर बेहद शोर है और अक्सर वाहनों वाले लोग, ख़ासकर बस ड्राइवर बहुत अनियंत्रित रूप से चलाते हैं।

रामविलास जी मूड में थे और उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे। पार्क में पहुँचने पर पता नहीं पार्क की हरियाली का असर था या किसी और बात का, रामविलास जी और ज़्यादा उत्फुल्ल अवस्था में आ गए और बातचीत ख़ासी अनौपचारिक तर्ज़ पर चल पड़ी। मालूम पड़ा, रामविलास जी रोज़ इस पार्क में आते हैं और कोई दो-तीन चक्कर रोज़ लगाते हैं। मेरे लिए यह चीज़ आश्चर्यचकित कर देने वाली थी कि इस उम्र में भी वे इतना तेज़ चल लेते हैं। उनका साथ देने के लिए मुझे सायास कुछ तेज़ चलना पड़ रहा था।

बातों-बातों में मैंने उनके मित्रों की चर्चा छेड़ी तो बात नागर जी (अमृतलाल नागर) की ओर मुड़ गई। बोले, “अभी मैं नागर जी के उपन्यासों पर एक लंबा लेख लिखने के लिए उनके उपन्यास दुबारा पढ़ रहा था, तो मैं उनकी भाषा देखकर दंग रह गया। और कई जगह तो मैं अकेले में हँसता रहा कि यह शहर का आदमी भला इतनी ठेठ बैसवाड़ी के शब्द जान कैसे गया?” कहते-कहते रामविलास जी ज़ोरों से हँस पड़े।

फिर नागर जी से अपनी लंबी मित्रता और सम्बन्धों का ज़िक्र करते हुए, छेड़छाड़ का एक मज़ेदार प्रसंग उन्होंने सुनाया। बोले, “नागर जी मुझसे साल-दो साल छोटे थे। हम उनसे कहा करते, ‘तुम हमसे छोटे हो। क्या ‘तुम-तुम’ करते हो? आप कहा करो!’ इस पर नागर जी कहते, ‘हमसे ‘आप’ नहीं कहा जाएगा हम तो ‘तुम’ ही कहेंगे।’ . . . ख़ूब छेड़छाड़ होती थी। कभी रूठ भी जाते थे, पर फिर आसानी से मान जाते थे।” कहते-कहते रामविलास जी बड़ी मीठी-सी हँसी हँस देते हैं। मैंने नोट किया, मित्रों की स्मृति उनकी आँखों में एक बड़ी प्यारी और स्वप्निल-सी चमक भर देती है और उनका पूरा चेहरा मुलायम-मुलायम हो उठता है।

ये मेरे लिए आत्मविभोर कर देने वाले क्षण थे। ऐसे भावुक क्षण, जब आप भूल जाते हैं कि आप आए किस काम के लिए थे।

बस, रामविलास जी थे, मैं था, और चारों ओर हरियाली व प्रकृति की रम्य छटाओं के बीच, प्रशांत हवाओं की तरह धीरे-धीरे उनका अतीत खुल-खुलकर मेरे सामने आ रहा था।

मैं अवाक् सा उनके साथ मानो समय के एक लंबे गलियारे में जा पहुँचा था, जहाँ हिंदी साहित्य के समृद्ध अतीत की कभी न भूलने वाली प्रसन्न छवियाँ, एक-एक कर मेरी आँखों के सामने आ रही थीं . . .

मैं विस्मित सा सुन रहा था और सोच रहा था, जो हमारे लिए आज इतिहास है, कभी रामविलास जी ने उसे देखा था। बल्कि देखा क्यों, उसी के साथ-साथ, उसी के बीच वे जिए। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भले ही न लिखा हो, पर उस इतिहास का निर्माण जिन बड़ी शख़्सियतों ने किया, उनमें एक रामविलास शर्मा भी थे।

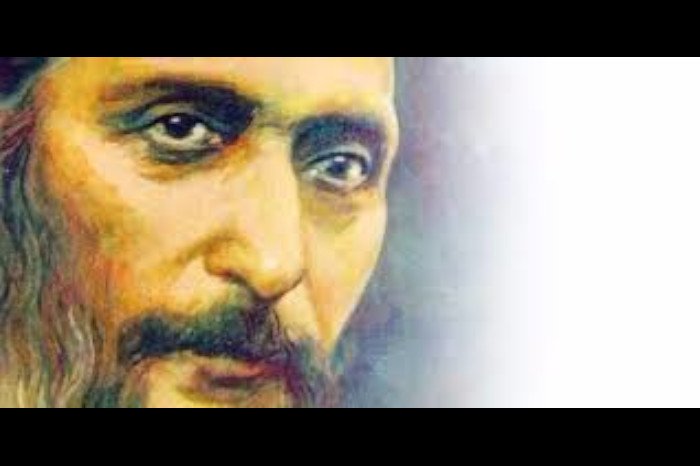

फिर लखनऊ में रामविलास जी के पढ़ाई के दिनों की चर्चा चल निकली। वहीं निराला जी से रामविलास जी की पहली मुलाक़ात हुई थी। उसकी बड़ी आत्मीय चर्चा हुई। और रामविलास जी ने मानो मुग्ध होकर कहा—

“तब के निराला एकदम यूनानी देवताओं जैसे लगते थे। लंबा ऊँचा क़द, चौड़ी छाती, दमकता हुआ माथा। आँखों में तेज . . . हर समय कविताओं में खोए रहते थे। सैकड़ों कविताएँ उन्हें याद थीं। और वे अपने से ज़्यादा दूसरों की कविताएँ सुनाया करते थे। ख़ासकर रवींद्रनाथ ठाकुर की कविताएँ सुनाना और उनकी व्याख्या करना उन्हें बहुत पसंद था।”

इसी प्रसंग में पंत और निराला के आपसी सम्बन्धों को लेकर दिलचस्प बातचीत हुई। इनके आपसी तनाव और प्रतिस्पर्धा के बारे में पूछने पर रामविलास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, “इन लोगों के सम्बन्ध बड़े अद्भुत थे। निराला जी पंत की आलोचना भी करते थे, पर अगर कोई और पंत की आलोचना करता तो उस पर पिल पड़ते थे . . . पंत को निस्संदेह वे बड़ा कवि मानते थे, पर ख़ुद को उनसे ज़्यादा बड़ा कवि मानते थे।”

कहते-कहते फिर उनके होंठों पर वही मीठी और मोहक मुस्कान आ गई, जो अतीत की स्मृतियों में जाकर अपने स्नेहीजनों से मिलते समय उनके होंठों पर आ जाती है।

मैं उत्साहपूर्वक अपने ‘इंटरव्यूकार’ को ठकठकाता हूँ। इसलिए कि रामविलास के भीतर का यह रामविलास मुझे भा रहा है। मैं समय से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह थोड़ा रुक जाए और रामविलास जी को इसी रूप में मैं थोड़ा और देखता रहूँ। अचानक मैंने रामविलास जी से पूछ लिया, “अगर आप निराला से न मिले होते, तो क्या तब भी आप लेखक होते और कविताएँ लिखते?”

इस पर उन्होंने मुसकाकर दृढ़ता से कहा, “हाँ, लेखक तो मैं तब भी होता!” और झाँसी में किशोरावस्था के दिनों को और चटर्जी मास्साब तथा अपने प्रिय अन्य अध्यापकों को याद करने लगे, जिन्होंने उनमें लेखकीय ऊर्जा का स्फुरण किया था। उन्होंने बताया कि उनके निबंध इतने अच्छे होते थे कि चटर्जी मास्साब क्लास में सभी को सुनवाते थे। उन्हीं दिनों एक नाटक के लिए उन्होंने थोड़ी तुकबंदी भी की थी। नाटकों में हिस्सा भी लिया . . . यानी लेखन की ज़मीन तो पहले ही बन चुकी थी। निराला से मिलने के बाद बेशक वह और उर्वरा हुई।

अलबत्ता जब हम पार्क से घूम-घामकर कोई पौने घंटे बाद घर पहुँचे तो एक छोटा-मोटा अनौपचारिक इंटरव्यू तो हो ही चुका था। और मैं देहरी से कुछ आगे बढ़ आया था।

[3]

घर पहुँचकर रामविलास जी बाहर वाली बैठक में सोफ़े पर बैठ गए। बाईं तरफ़ मुझे बिठाया। कहा, “इधर मुझे साफ़ सुनाई पड़ता है। दूसरी तरफ़ दिक़्क़त होती है।”

फिर उन्होंने पूछा, “आप टेप करेंगे या नोट्स लेंगे?” मैंने कहा, “मुझे याद रहता है। फिर भी कहीं-कहीं नोट्स लूँगा।”

कुछ देर बाद मेरे लिए चाय आई। रामविलास जी के लिए दूध। रामविलास जी ने दूध पीने के लिए उठाया, तो मैंने देखा, उनके हाथ बुरी तरह काँप रहे हैं। बहुत-सा दूध उनके हाथों और मेज़ पर छलक गया। देखकर मैं भीतर ही भीतर थरथरा गया। ओह, उन जैसे साहित्य के महाबलिष्ठ आदमी का यह क्या हाल! मैं ऊहापोह में था, क्या मैं मदद करूँ! कुछ बुरा तो न मान जाएँगे? तब तक उन्होंने भीतर आवाज़ दी और दूध को गिलास में डालकर लाने के लिए कहा। गिलास में दूध आया तो उन्होंने उन्हीं काँपते हाथों से दूध पिया . . . और मैंने चाय और चाय के साथ-साथ आँसू पिए।

और फिर थोड़ा सिलसिलेवार इंटरव्यू शुरू हुआ। इस इंटरव्यू में अनौपचारिकता हालाँकि कम न थी और सवालों का कोई बना-बनाया ढाँचा भी मेरे पास न था। पर अपेक्षाकृत यह थोड़ा गंभीर क़िस्म का इंटरव्यू था। मेरी कोशिश यह थी कि इसमें रामविलास के व्यक्तित्व और कामों का एक जायज़ा लिया जाए और उनके लेखकीय व्यक्तित्व के अंतर्विरोधों वग़ैरह पर खुलकर चर्चा हो। रामविलास जी पर अक्सर लगाए जाते आरोपों और आक्षेपों को भी इस इंटरव्यू की जद में लिया जाए और उन पर ख़ूब जमकर बातचीत हो।

रामविलास जी पार्क में घूमते समय इतना बोलकर आए थे, पर अभी थके न थे। आवाज़ उनकी वैसी ही कड़क और बुलंद थी। हाथों में कम्पन भले हो, आवाज़ में कम्पन ज़रा भी न था! . . . इस बात ने मुझे भी ज़रा जोश दिलाया। और मैंने एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा दी। इनमें कुछ तो बेहद तीखे और अप्रिय सवाल थे। और रामविलास जी गो कि दो-एक बार ख़ासे उत्तेजित हुए, पर ज़्यादातर उनका भाव ‘बड़े भाई’ वाला बना रहा, जो छोटे भाई के सवालों और जिज्ञासाओं का बड़ी शान्ति और धैर्य के साथ ख़ूब समझा कर जवाब देता है।

यह इंटरव्यू कोई बहुत लंबा तो नहीं है, पर यह एक ऐसा इंटरव्यू है जिसे मैं अपने जीवन की एक उपलब्धि मानता हूँ। इसलिए कि रामविलास जी ने इतने ठोस और सधे हुए ढंग से सवालों के जवाब दिए कि यह सघन इंटरव्यू रामविलास जी के काम और शख़्सियत को एक तरह की समग्रता के साथ उद्घाटित करता है। शायद यही वजह है कि इस इंटरव्यू को बाद में भी कई बार, कई जगह उद्धृत किया जाता रहा है।

ये वे यादगार क्षण थे, जब मैंने साफ़ तौर से यह जाना कि रामविलास जी दूसरे साहित्यकारों से किस मानी में अलग हैं। वे कम बोलते हैं लेकिन बहुत ठोस ढंग से बोलते हैं। और उनमें यह सेंस है कि कब रुक जाना चाहिए। बहुत लंबे जवाब उन्होंने नहीं दिए और बहके तो बिलकुल ही नहीं। लेकिन बहुत सटीक जवाब दिए और सवालों को बहुत ध्यान से सुनने के बाद बहुत रमकर और तल्लीन होकर जवाब दिए। इससे यह भी पता चला कि रामविलास जी ने कितने कठिन संतुलन को कितनी दृढ़ता और कठोरता से साध रखा है।

मैंने जैसा कि पहले भी कहा, बहुत-से असुविधाजनक सवाल उनसे पूछे। इसके पीछे शायद यह जिज्ञासा भी हो कि रामविलास शर्मा जैसा बड़ा आलोचक उत्तेजित होता है या नहीं? लेकिन ज़्यादातर रामविलास जी मेरी परीक्षा में खरे उतरे। उन्होंने ग़ुस्से में जवाबी प्रहार करने के बजाय ज़्यादातर तो शांत ढंग से अपनी बात मेरे सामने रखने और पूरी तरह समझाने की ही कोशिश की। एकाध दफ़ा मेरी उत्तेजना को किसी निजी चुटकी में भी दबा देना चाहा और उनके साथ-साथ बेसाख़्ता मेरी भी हँसी छूट निकली। ऐसे क्षण जबकि एक ‘इंटरव्यूकार’ इंटरव्यूकार नहीं रह जाता, वह एक निर्मल प्रेमधारा, एक आनंदधारा में निमज्जित होने लगता है।

[4]

इंटरव्यू पूरा होने पर अचानक मुझे याद आई सत्यार्थी जी की बात। जब इंटरव्यू के लिए दफ़्तर से चला था, तो नीचे ही सत्यार्थी जी मिल गए थे। मेरे यह बताने पर कि मैं रामविलास जी से बातचीत करने जा रहा हूँ, उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। आह! मस्ती में झूमती हुई उनकी वह दाढ़ीदार हँसी। कुछ देर बाद अचानक गंभीर होकर बोले थे, “रामविलास जी महान हैं। यह उन्हीं के बस की बात थी कि इतने बड़े पुरस्कार को ठुकरा दिया। हम लोग बातें तो चाहे जितनी भी कर लें, पर मन में कहीं न कहीं एक लालसा तो रहती ही है पुरस्कार पाने की। रामविलास जी जैसा कोई बड़ा आदमी ही इससे ऊपर उठ पाता है। इस मामले में वे हममें सबसे बड़े हैं। आप वहाँ जाएँ तो मेरा उनसे प्रणाम कहिएगा।”

सुनकर मैं रोमांचित हो उठा था—ओह, इतना सम्मान! हिंदी में रामविलास शर्मा के अलावा और कौन लेखक है जिसे इतना सम्मान, इतना प्यार मिल पाया है? फिर अचानक सत्यार्थी जी को अपने कहानी संग्रह ‘नए धान से पहले’ के समर्पण की याद आई थी। यह संग्रह सत्यार्थी जी ने रामविलास शर्मा को समर्पित किया था। इस छेड़छाड़ भरी चुनौती के साथ कि, “हाँ, तो उठाइए लाठी आलोचक जी . . .!”

जब मैंने रामविलास जी को सत्यार्थी जी का यह संदेश दिया और उनके उस अद्भुत समर्पण की याद दिलाई तो उनके पूरे चेहरे पर उसी मुलायम-मुलायम प्रसन्न हँसी की झलक नज़र आई जो आत्मीयजनों के स्मरण से आ जाती है।

शिकायती अंदाज़ में ख़ूब ज़ोरों से हँसे। हँसकर बोले, “और उनसे कहिएगा, वह पुस्तक उन्होंने आज तक मुझे नहीं दी।”

मैंने ग़ौर से देखा, उस क्षण एकदम नटखट शरारती बच्चे जैसा हो रहा था उनका चेहरा। ख़ूब-ख़ूब-ख़ूब चमक़दार। और मैंने मन ही मन दोहराते पाया, “आह! वह समय, वे लड़ाइयाँ, वे रिश्ते, वे दुश्मनियाँ! मगर इस सबके बीच कितना-कितना प्यार रहा होगा उनमें . . .”

यह इंटरव्यू लिखकर मैंने अपने मित्र विजयकिशोर मानव को दिया जो रविवासरीय के प्रभारी थे। उन्होंने इसे इधर-उधर से टटोलकर शरारती आँखों से मुझे देखा। ज़ाहिर है, इंटरव्यू उन्हें पसंद आया था। अगले हफ़्ते वह ‘दैनिक हिंदुस्तान’ के ‘रविवासरीय’ में काफ़ी धज के साथ छपा था। लगभग पूरे पन्ने पर। कहना न होगा, उस इंटरव्यू की ख़ासी धूम रही।

[5]

कुछ समय बाद साहित्य अकादमी में डॉ. रणजीत साहा से मुलाक़ात हुई, तो उन्होंने भी उस इंटरव्यू की तारीफ़ की। फिर कहा, “इधर रामविलास जी अपने इंटरव्यूज़ की किताब तैयार कर रहे हैं, जो शायद किताबघर से छपेगी।”

मैंने कहा, “‘दैनिक हिंदुस्तान’ में जो लंबा इंटरव्यू छपा था, वह तो शायद उनके पास होगा। लेकिन वह पूरा इंटरव्यू नहीं है। उसके कुछ हिस्से अख़बार में स्थान की सीमा के कारण निकाल दिए गए थे, जबकि किताब में वह पूरा ही छपे, तो अच्छा है।” साहा जी ने सुझाया, “तब तो आप वह पूरा इंटरव्यू रामविलास जी के पास पहुँचा दें। अच्छा है, उसका उपयोग हो जाएगा।”

इसके दूसरे-तीसरे रोज़ रामविलास जी से समय लेकर मैं उनके पास गया। बताया, “पूरा इंटरव्यू जो मैंने लिया था, साथ लाया हूँ। अगर आप अपनी इंटरव्यू की किताब में देना चाहें, तो इसी को दें, यह अच्छा रहेगा। अगर आप एक बार स्वयं इसे देख लें, तो मुझे ख़ुशी होगी।”

रामविलास जी ने कहा, “यह तो आपने अच्छा किया। मैंने आपको पत्र लिखा भी था ‘दैनिक हिंदुस्तान’ के पते पर।” मैंने कहा, “मुझ पत्र तो मिला नहीं।” फिर बताया, “मैं ‘दैनिक हिंदुस्तान’ में नहीं हूँ। बाल पत्रिका ‘नंदन’ के संपादकीय विभाग में हूँ।”

रामविलास जी बोले, “अच्छा, मेरा अनुमान था कि आप ‘दैनिक हिंदुस्तान’ में हैं।” फिर रुककर उन्होंने कहा, “आप यह इंटरव्यू छोड़ जाइए, मैं इस देख लेता हूँ। आप दो-तीन दिन बाद आकर ले लीजिए। मैं इसका जेरॉक्स कराकर एक प्रति अपने पास रख लूँगा।”

तीसरे दिन मैं सुबह-सुबह रामविलास जी के घर पहुँचा। वे भीतर से इंटरव्यू की सुधारी हुई प्रति लेकर मेरे पास आए। उसी तरह काँपते हुए हाथ, लेकिन चेहरे पर अपार दृढ़ता और गांभीर्य। बोले, “मैंने पूरा इंटरव्यू देख लिया है। मेरे विचार आपने ठीक-ठीक लिखे हैं, पर भाषा में कहीं-कहीं अंतर है। उदाहरण के लिए आपने, ‘बजाय’, ‘बावजूद’, ‘दीगर’, ‘इस्तेमाल’ जैसे कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। मैं इनका ज़्यादा प्रयोग नहीं करता। मैंने कहीं-कहीं ये शब्द बदल दिए हैं, कहीं रहने दिए हैं। एकाध जगह मुझे बात साफ़ करने के लिए एक-दो वाक्य जोड़ने पड़े।”

फिर कुछ रुककर उन्होंने कहा, “हाँ, सोवियत संघ के पतन वाले आपके सवाल का जवाब मैं कुछ अलग ढंग से चाहता हूँ। यों तो पहले वाला जवाब भी सही है, पर आज हो हालात हैं, उनमें उससे ग़लत मैसेज भी जा सकता है। आप ज़रा काग़ज़-कलम निकालकर लिख लीजिए। मैं बोल देता हूँ।”

असल में मेरा सवाल यह था कि क्या वे मानते हैं कि सोवियत संघ के पतन से पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट आंदोलन को धक्का पहुँचा है। इस पर उन्होंने जवाब दिया था, “क्यों धक्का पहुँचा है? मुझे तो कोई धक्का नहीं पहुँचा, इसलिए कि वहाँ कम्युनिज़्म था ही कहाँ!” लेकिन इस बार जो जवाब उन्होंने लिखवाया, वह एकदम अलग था। उनका कहना था कि ‘सैटबैक’ तो निश्चित रूप से पहुँचा है, इसलिए कि आगे चलकर इसका पूरी दुनिया में मज़दूर आंदोलन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

जवाब लिखने के बाद मैंने कृतज्ञ भाव से इंटरव्यू की वह प्रति ली और चलने लगा। अचानक मुझे न जाने क्या सूझा। मैंने कहा, “आप इस पर दस्तख़त कर दीजिए और तारीख़ डाल दीजिए। क्योंकि अब यह एक दस्तावेज़ है।”

रामविलास जी मुस्कुराए। उन्होंने काँपते हुए हाथों से उस पर दस्तख़त किए और तारीख़ भी डाल दी।

चलते समय मैंने कहा, “मेरी इच्छा है, आपका वह कमरा देखूँ, जहाँ बैठकर आप लिखते हैं।”

“आइए, देख लीजिए।” कहकर वे मुझे भीतर ले गए। एक सादा-सा कमरा। चारपाई के किनारे एक छोटी-सी मेज़ पर मालिकिन (पत्नी) की छोटी-सी तस्वीर। कुछ किताबें। काग़ज़, पेन . . . फिर मुझे वे साथ वाले कमरे में ले गए, जहाँ उनकी किताबें थीं। पूरी दीवार में फैली किताबों की अलमारी।

“पहले यही मेरा पढ़ने का कमरा था। लेकिन बसों और ट्रैफ़िक का इतना शोर यहाँ आता है कि अब मैं यहाँ नहीं पढ़ता . . .”

रामविलास जी बता रहे थे, तो पूरी दीवार में बनी अलमारी पर फिर से मेरी नज़र गई। इतनी ऊँची अलमारी से वे कैसे किताबें निकालते होंगे? कैसे अपने मतलब की किताब ढूँढ़ पाते होंगे? सोचकर मैं सिहर गया।

रामविलास जी खड़े थे और मैं चलते-चलते भी अटका था। श्रद्धा से ऊभ-चूभ हो रहा था।

“आपको क्या किसी सहयोगी की ज़रूरत नहीं होती, जो आपके काम में कुछ मदद करे?” अचानक मैं पूछ लेता हूँ।

“नहीं, मुझे अकेले काम करने की आदत है।” रामविलास जी ने कहा। कुछ देर बाद हँसकर बोले, “और अगर सहयोगी मिले भी, तो दो-एक से मेरा काम नहीं चलेगा। फिर तो मुझे सैकड़ों लोग चाहिएँ जो मेरे अधूरे काम को पूरा करें और उसे लोगों तक पहुँचाएँ।”

इस पर मैंने कुछ इस विश्वास से उनकी ओर देखा कि ‘कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे भूलिएगा नहीं।’ पर प्रकट में कुछ नहीं कहा।

पैर ज़मीन में जैसे जड़ गए थे। न आगे जा पा रहा था, न पीछे। अचानक भावाविष्ट होकर मैंने कहा, “आपके पैर छू सकता हूँ?” उन्होंने कुछ कहा नहीं, मुस्कुरा भर दिए। एक अजब तरह की प्रशांत मुद्रा उनकी थी, जैसे देखते ही देखते वे एक विशाल चट्टान में बदल गए हों, जिसके आसपास से कई नदियाँ हरहराती हुई निकल रही हों।

हिमालय! हिंदी साहित्य और आलोचना का विशाल हिमालय मेरे सामने खड़ा था। मैंने उनके पैर छुए, तो उनके मुँह से निकला, “लिखो, ख़ूब लिखो . . . ख़ूब अच्छा लिखो।”

मैंने उन्हें नमस्कार किया और तेज चाल से बाहर आ गया। जैसे उनसे आँखों बचाना चाहता होऊँ। मेरी आँखें गीली थीं।

[6]

इसके कोई ढाई-तीन वर्ष बाद रामविलास जी से एक और लंबी और तन्मयतापूर्ण बातचीत हुई, निराला को लेकर। रामविलास जी से यह इंटरव्यू मैंने उन दिनों लिया, जब निराला की जन्मशती मनाई जा रही थी। और उस मौक़े पर उनके सही जन्मदिन, बल्कि सही जन्म वर्ष को लेकर अच्छा-ख़ासा विवाद शुरू हो गया था। कुछ लोग उनका जन्म वर्ष 1896 मान रहे थे तो कुछ सन् 1899 को उनका जन्म वर्ष मानने की दलीलें दे रहे थे। लिहाज़ा झगड़ा यह था कि निराला जी की जन्मशती सन् 1996 में मनाई जाए, या सन् 1999 में?

मुझे लगा, रामविलास जी से बढ़कर कौन इस बारे में आधिकारिक रूप से बता सकता है! निराला के बारे में उनसे बातचीत इसी मुद्दे को लेकर हुई। फिर उसमें आप से आप तमाम मुद्दे जुड़ते चले गए . . . कि निराला को लेकर हिंदी में जो इतना विरोध हुआ, उसके मूल में क्या चीज़ थी? और निराला पर जब इतने प्रहार हो रहे थे, तो क्या उनके पक्ष में बोलने वाले लोग भी मौजूद थे और क्या उनकी बात भी सुनी जा रही थी? अंतिम दिनों में निराला की मनःस्थिति कैसी थी? क्या वे सच में विक्षिप्त हो चुके थे? उनकी इस हालत के लिए ज़िम्मेदार कौन था? और ऐसी हालत में उनका जीवन-यापन कैसे हो रहा था? . . . वग़ैरह-वग़ैरह तमाम मुद्दे थे।

मैं चाहता था, रामविलास जी ख़ुद अपने से जुड़े निराला के जीवन के कुछ प्रसंग सुनाएँ, और उन्होंने सचमुच ही कुछ ऐसे प्रसंग सुनाए भी। निराला से हुई पहली मुलाक़ात की सुखद स्मृति से लेकर उनकी निकटता और अंतरंग सान्निध्य। उनके साथ एक ही मकान में रहने की प्रसन्न यादें। उनके सुख-दुख और हादसों के साक्षी होने के एक साथ शोकातुर और रोमांचित कर देने वाले प्रसंग। और उसमें यह भी शामिल था कि निराला कविताएँ लिखते कैसे थे, सुनाते कैसे थे! कविताओं पर बात करने का उनका ढंग कैसा था। और क्या अंतिम दिनों में वे ज़्यादातर उत्तेजित और असामान्य अवस्था में ही रहते थे या . . .?

सवाल-दर-सवाल-दर-सवाल। मैंने सवालों का पूरा एक पहाड़ रामविलास जी के आगे खड़ा कर दिया था। और वे बड़ी शान्ति, तन्मयता और गंभीरता से सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने व्यथित होकर बताया कि हालत यह थी कि मैं आगरा से उनसे मिलने जाता था, तो इलाहाबाद के लेखक पूछते थे कि निराला जी कैसे हैं? मैं कहता था, “आप लोग तो इलाहाबाद में ही हैं। जाकर उनसे मिल क्यों नहीं लेते?” लेकिन शायद ही इलाहाबाद का कोई बड़ा साहित्यकार उनसे कभी मिलने गया हो। हाँ, ज़्यादातर यशःप्रार्थी नए लेखक ही उन्हें घेरे रहते थे।

निराला के मानसिक विक्षेप का एक कारण उन्होंने यह बताया कि निराला के सामने बात करने या बहस में टिकने की सामर्थ्य निराला के विरोधियों में से किसी के पास नहीं थी। लिहाज़ा निराला के सामने तो उनकी कुछ चलती नहीं थी, पीछे-पीछे वे षड्यंत्र करते थे। इसी चीज़ ने निराला को तोड़ा। उन्हें लगने लगा था कि लोग पीठ पीछे उनका उपहास करते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं। यह चीज़ उनके लिए असह्य थी और उन्हें कष्ट देती थी।

फिर मौजूदा समय पर आते हुए रामविलास जी ने एक बात बहुत दुख और चिंता के साथ कही कि आज निराला का नाम लेने वाले तो बहुत हैं, पर सच यह है कि लोगों ने निराला को पढ़ना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि निराला की कविताएँ ही नहीं, उनका गद्य भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, पर उनका गद्य और भी कम लोगों ने पढ़ा है।

कहीं मैंने पढ़ा था कि निराला इस बात से व्यथित थे कि प्रयाग विश्वविद्यालय ने उन्हें डाक्टरेट प्रदान नहीं की। रामविलास जी से जब मैंने यह सवाल पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए कि निराला के लिए यह कोई ऐसी चीज़ नहीं, जिसकी वह परवाह करते।” फिर उन्होंने कहा, “निराला को अपने महाकवि होने का पूरा अहसास था। वे जानते थे कि आज नहीं तो कल लोग उन्हें बड़ा कवि मानेंगे ही। इसलिए इतनी छोटी-छोटी बातों की वे परवाह नहीं करते थे। डाक्टरेट वग़ैरह उनके लिए बहुत छोटी चीज़ें थीं।”

बातों-बातों में निराला जी से अपनी पहली भेंट का रामविलास ने बहुत दिलचस्प वर्णन किया है। मैं एक बार पहले भी उनसे यह सुन चुका था। पर इस बार ज़्यादा रसपूर्ण ढंग से और तरतीबवार उन्होंने इस मुलाक़ात के बारे में बताया। हुआ यह कि रामविलास जी लखनऊ के किसी प्रकाशक के लिए चार आने प्रति पेज के हिसाब से विवेकानंद के व्याख्यानों की एक किताब का अनुवाद कर रहे थे। वहाँ निराला जी भी आते थे। उन्होंने प्रकाशक से तारीफ़ करते हुए कहा, “अनुवाद बहुत बढ़िया है।”

एक दिन रामविलास जी उस प्रकाशक से मिलने गए तो थोड़ी देर में निराला भी आ गए। रामविलास जी ने उस प्रकाशक से निराला की कविताओं की किताब ‘परिमल’ ख़रीदी थी जो उस समय भी उनके हाथ में थी।

प्रकाशक ने रामविलास जी से निराला का परिचय कराते हुए कहा, “निराला जी, यही रामविलास शर्मा हैं, जिन्होंने विवेकानंद की किताबों का अनुवाद किया है।”

निराला बहुत प्रसन्नता से रामविलास से मिले। फिर उनके हाथ में अपनी कविताओं की किताब देखकर बोले, “इसमें कुछ मुक्तछंद कविताएँ हैं। वे शायद आपको ज़्यादा पसंद न आएँ।”

रामविलास जी ने मुस्कुराकर कहा, “वही तो मुझे ज़्यादा पसंद हैं।”

सुनकर निराला ने चकित होकर रामविलास की ओर देखा। उनके चेहरे पर संतोष झलकने लगा। शायद इसलिए कि उन दिनों निराला की मुक्तछंद कविताओं की आलोचना ज़्यादा हो रही थी। उन्हें पसंद करने वाले लोग कम थे। अलबत्ता यही वह क्षण था, जब निराला और रामविलास में मैत्री की शुरूआत हुई और वह लंबी, बहुत लंबी चली। निराला रामविलास शर्मा को जितना प्यार करते थे, उनका बहुत कम लोगों से।

इस इंटरव्यू में रामविलास जी ने एक महत्त्वपूर्ण उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि निराला के प्रबंध काव्य ‘तुलसीदास’ की भूमिका पर राय कृष्णदास का नाम गया है। पर यह भूमिका दरअसल उन्होंने लिखी थी। रामविलास शर्मा तब विद्यार्थी थे। प्रकाशक का विचार था कि किसी प्रतिष्ठित लेखक का नाम भूमिका पर जाना चाहिए। रामविलास शर्मा से कहा गया कि तुम लिख दो। उन्होंने भूमिका लिख दी और वह राय कृष्णदास के नाम से छपी।

रामविलास जी मुस्कुराते हुए बताते हैं, “इसके काफ़ी समय बाद मैं राय कृष्णदास से मिलने गया, तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ बताया कि कितने श्रम से उन्होंने ‘तुलसीदास’ की भूमिका लिखी।” कहते-कहते वे ज़ोरों से हँस पड़ते हैं।

बहरहाल, निराला से जुड़े ये तमाम जानदार प्रसंग जो रामविलास जी ने मुझे सुनाए, आज भी भीतर ज्यों के त्यों गूँज रहे हैं। उस दिन रामविलास जी इस क़दर ‘निरालामय’ थे कि उनसे मिलना एक तरह से निराला से ही मिलना था। और मेरे जीवन के सबसे बड़े सुखों में से एक सुख यह भी है कि मैंने रामविलास जी से निराला पर इतनी देर तक बातें की हैं।

[7]

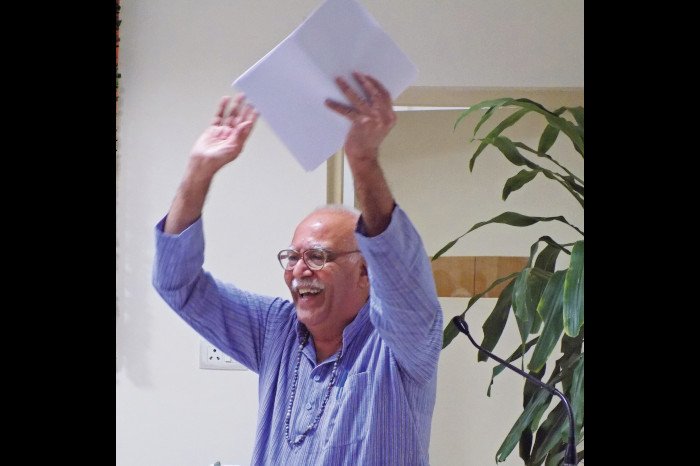

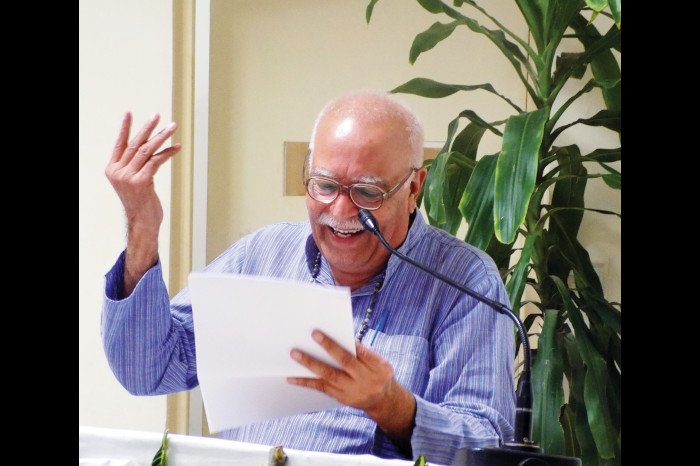

लगभग इसी समय का एक प्रसंग है, सत्यार्थी जी पर कुछ युवा फ़िल्मकारों द्वारा एक फ़िल्म का निर्माण हुआ। इसी फ़िल्म के सिलसिले में सत्यार्थी जी और उनके कामों के बारे में रामविलास शर्मा के विचार जानने के लिए मैं उनके घर गया था।

स्वयं सरलमना सत्यार्थी जी भी रामविलास जी से भेंट के लिए उत्सुक होकर हमारे साथ चल पड़े थे। साथ में फ़िल्म बनाने वाले कुछ युवा उत्साही लोग भी थे, जिनके पास अनुभव कुछ ख़ास न था। पर फ़िल्म क्योंकि देवेंद्र सत्यार्थी जैसे लोकगीतों के दरवेश पर थी, इसलिए उत्साह जैसे ठाठें मार रहा था और हर कोई सोच रहा था, मैं इसमें अपनी ओर से क्या योगदान कर दूँ।

वह इतवार का दिन था और हम सुबह-सुबह रामविलास जी के घर पहुँच गए थे। यही कोई दस बजे होंगे। रामविलास जी तैयार थे, बल्कि शायद हमारी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इसलिए कि जो समय हमने उन्हें दिया था, उसमें कोई आधा-पौन घंटे की देरी हो गई थी। लेकिन हमारे पहुँचने पर वे भीतर से मुस्कुराते हुए निकले। सत्यार्थी जी को देखकर चौंके, “अरे, आपने इन्हें क्यों कष्ट दिया?”

उस दिन सत्यार्थी जी और रामविलास जी का वह परस्पर अभिवादन देखने लायक़ था। दोनों जैसे एक-दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए लालायित हों। फिर शूटिंग के लिए जो थोड़ी-बहुत तकनीकी क़िस्म की तैयारी और खींचतान हुई, कैमरे के उत्पात और लाइट्स वग़ैरह की जो चकाचौंध थी, रामविलास जी मुस्कुराकर इस सारी असुविधा का आनंद लेते रहे। फिर बोलने के लिए कहा गया तो इतना खुलकर और प्रसन्न मूड में बोले कि हमें लगा, हमारा वहाँ आना ख़ुद मैं एक सार्थक उपलब्धि जैसा है।

दशकों पहले के सत्यार्थी जी के लेखन को याद करते हुए रामविलास जी पुराने ‘हंस’ की स्मृतियों में पहुँच गए, जिसे पहले प्रेमचंद और बाद में अमृतराय निकालते रहे। रामविलास जी ने कहा, “मुझे अच्छी तरह याद है, उन दिनों ‘हंस’ के अंकों में सत्यार्थी जी के लेख अक्सर छपते थे और मैं उन्हें बड़ी रुचि से पढ़ता था। सत्यार्थी जी के ये भावपूर्ण लेख अक्सर किसी गाँव या जनपद के लोकगीतों से सम्बन्धित होते थे। इन लेखों में न केवल उन लोकगीतों की सुंदर व्याख्याएँ होती थीं, बल्कि उस जनपद की संस्कृति, लोकजीवन और परिवेश का भी जीवंत और हृदयस्पर्शी चित्रण होता था। और ये लेख इतनी सरस अनुभूतियों से परिपूर्ण होते थे कि लगता था, इनमें धरती का हृदय बोल रहा है। पर्वत और नदियाँ बोल रही हैं, प्रकृति का मुक्त संगीत गूँज रहा है . . .”

रामविलास जी मानो कैमरे और फ़िल्म की हदों से बाहर, भावविभोर होकर बोल रहे थे।

फिर उन्हें प्रकाशन विभाग के उस कार्यक्रम की याद आई, जिसमें कई प्रमुख लेखकों के साथ-साथ वे भी सम्मिलित हुए थे। उसमें सत्यार्थी जी भी थे। दोनों की वहाँ भेंट हुई थी। लौटते हुए रामविलास जी और सत्यार्थी जी एक ही गाड़ी से लौटे थे। उस प्रसंग को याद करते हुए रामविलास जी ने कहा, “पूरे रास्ते सड़क पर इतना शोर, इतना धूल-धुआँ और प्रदूषण था कि मैं रह-रहकर सोचता रहा, क्या यह माहौल सत्यार्थी जी के अनुकूल है? क्या हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि सत्यार्थी जी जैसा प्रकृति और लोकजीवन में रमने वाला मुक्त हृदय लेखक प्रकृति के मुक्त विस्तार में जिए? यह इतना कठिन तो नहीं है . . . पर हम सचमुच अपने लेखकों का सम्मान करना भूल गए हैं . . .।”

शूटिंग पूरी हुई तो हमने रामविलास जी और सत्यार्थी जी के साथ-साथ फोटो लिए। रामविलास जी आदरपूर्वक सत्यार्थी जी को छोड़ने बाहर तक आए। चलते समय सत्यार्थी जी ने भावाकुल होकर उन्हें छाती से लगा लिया। यह एक अनमोल दृश्य था, जो अब तक मेरी स्मृति के कैमरे में ज्यों का त्यों ‘फ्रीज’ है।

लौटते समय सत्यार्थी जी बार-बार रामविलास जी की चर्चा करते रहे थे। और मैं सोच रहा था, इतना प्रेम हमारी पीढ़ी के लेखकों में क्यों नहीं होता?

5 टिप्पणियाँ

-

22 Apr, 2025 10:09 AM

बेहद संवेदनशीलता और साहित्यिक समरसता से लिखा गया आलेख। रोचकता और कौतूहल का समावेश इतना सुंदर है कि पाठक एक बार शुरू करने के बाद इसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ पाता। आदरणीय रामविलास जी से प्रकाश मनु की मुलाकात दिल को छू जाती है। आदरणीय देवेंद्र सत्यार्थी जी प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका 'आजकल' के मुख्य संपादक रहे हैं। इस नाते उनके बारे में बेहतर जानकारी है जिसे इस आलेख में जस का तस पाया। वे सही मायनों में ब्रह्मर्षि ही थे। इस संस्मरण का एक और स्मरणीय पक्ष है साहित्यकारों में एक-दूसरे के प्रति आदर, मित्रता और स्नेह, जो आज के समय में दिल्ली जैसे शहर में गायब हो चुका है। एक जानदार और शानदार विश्लेषित और सकारात्मकता से लबरेज़ आलेख, जो आज की पीढ़ी के लेखकों को बताता है कि आखिर प्रकाश मनु, प्रकाश मनु क्यों हैं? सादर एवं स्नेह सहित सूर्यकांत शर्मा

-

11 Apr, 2025 06:37 PM

आदरणीय प्रकाश मनु सर द्वारा लिखित आलेख जो हिन्दी के प्रवर आलोचक, साहित्य मनीषी रामविलास शर्मा जी पर आधारित है,बहुत ही भावप्रवण, आत्मीय भावनात्मक अनुभूतियों के एक सागर की तरह लगा जहां उनके व्यक्तित्व की अनेक विविधताओं की.लहरें उस महान व्यक्तित्व को और भी प्रवाहमान, गंधीर और जिज्ञासु बना रही थीं। मनु सर ने उन्हें हिन्दी साहित्य का हिमालय कहा है जिनके कृतित्व की उच्चता और महानता का सही सही आकलन कर पाना कठिन है। कभी उनके व्यक्तित्व में निहित निस्पृहता पर वो चमत्कृत होते हैं तो कभी उनका कवि हृदय उनकी औदार्यता के सम्मुख नतमस्तक नजर आते.हैं। ऐसी ही एक घटना का प्रसंग उठाते.हुए वे लिखते हैं कि देवेंद्र सत्यार्थ जी पर एक पुस्तक निकाली गई थी जो उस समय साहित्यिक समाज में चर्चित थी जिसे देने के लिए मनु जी उनके पास पहुंचन ,वे बडे खुश हुए थे।परंतु जब आदरणीय प्रकाश मनु जी ने स्वयं रामविलास जी पर भी एक बृहत पुस्तक निकालने की अनुमति चाही तो उन्हने स्पष्ट मना कर दिया।“नहीं, मनु जी, इसे आप रहने दें। इसके बजाय आप मुझे पढ़ें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।” उनके चरित्र की यह दृढता ,निःस्पृहता मनु जी के अंतर को छू गई। मै यह मानती हूं कि आदरणीय मनु सर जी स्वयं एक ऋषि तुल्य साहित्यकार हैं,इसीलिए रामविलास जी के व्यक्तित्व की हर.गहराई और उच्चता तक पहुंच सके थे,और स्तब्ध थे,। तभी वही धीर गंभीर वाणी सुनाई दी""“ऐसा है मनु जी, व्यक्ति का क्या है, व्यक्ति तो आता है, चला जाता है। इसके बजाय मैं चाहता हूँ, कोई मेरे विचारों को आगे बढ़ाए।” यहां पर लेखक प्रकाश मनु जी ने कहा है कि इस प्रसंग के बाद वे मेरे लिए और भी अधिक आदरणीय हो गए। यह आलेख आदरणीय रामविलास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का समुचित आकलन व विवेचन प्रस्तुत करता है। एक यशस्वी आलोचक,साहित्यकार के रुप में वे गंभीर, चिंतनशील और प्रखर ओजस्वी विद्वान थे,उनके व्यक्तित्व के इन पहलुओं कें संबंध में हम सबने पढा है,जाना है.,परंतु इस लेख के माध्यम से अनेक ऐसे अनछुए प्रसंग भी उद्घाटित हुए हैं जो.सर्वथा हमारे लिए नवीन है,चमत्कृत करने वाले हैं। एक लेखक की, यश,मान-सम्मान के प्रति निस्पृहता और उदासीन भाव निश्चित रूप से उसे बडा बनाता है।जैसा कि आदरणीय मनु जी ने लिखा- , “इतनी दृढ़ता! इतना खरापन! और ऐसा उद्दीप्त स्वाभिमान! तभी तो रामविलास जी को पूरी हिंदी जाति के स्वाभिमान का प्रतीक कहा जाता है।” हिन्दी अकादमी ने उन्हे शताब्दी पुरुष की उपाधि प्रदान की थी,यह बात हम सबको गौरवान्वित करती है। यदि लेखक का व्यक्तित्व चट्टान की तरह अडिग, हिमाचल की तरह विशाल व उच्च हो तो यह उदारता उसके सृजन, लेखन में भी मौजूद रहती ही है।यही दृढता रामविलास जी के साहित्यिक सफर में सृजन का पाथेय भी थी। जो किसी झरने की तरह शीतल, प्रवहमान, और गतिमय हृदय का भी प्रतीक थी। यद्यपि रामविलास जी के व्यक्तित्व की ये विविधताएं साहित्य जगत में अपरिचित ही रहीं बल्क उनकी गांभीर्यता विद्वत्ता, भाषा, भाव की सहज अभिव्यक्ति ही सबके बीच आ सकी थी। यहां इस लेख के लेखक आदरणीय प्रकाश मनु जी ने उनके सान्निध्य में रहकर परिचर्चा, संवाद, जिज्ञासा के माध्यम से उनके अंतर्मन में समाहित ज्ञान की बूंद बूंद को ग्रहण किया और साहित्य व संस्कृति के नवीनतम रुप भी देखने का अवसर मिला।वे कहते हैं--इतने बड़े लेखक-आलोचक होने के बावजूद रामविलास जी के व्यक्तित्व में एक सम्मोहक खुलापन था। निर्मल सच्चाई की आब उनके चेहरे पर हमेशा झिलमिलाती थी। संवाद प्रारंभ होते ही वे सच को थाहने के लिए जैसे हमारी उँगली पकड़कर आगे चल देते थे। इन परिचर्चाओं ने जीवन के अंधेरों में उम्मीद की एक झिलमिल रोशनी का भी द्वार खोला था। वे क्षण ऐसे अविस्मरणीय, थे जैसे शांति सुख,उल्लास के खोये हुए समय को यादों में सहेजना या समेट लेना ।यह एक अंतेवासी होने का अपरिमित सुख था जो बार बार लेखक को उनके पास ले जाता था। बहुत ही सुंदर, सार्थक और सारगर्भित स्मरणीय आलेख, जिसे बार बार पढकर कुछ और नया जानने, सीखने की इच्छा होती है।पाठक को.कहीं भी नीरसता का अनुभव नहीं होता।आदरणीय प्रकाश मनु सर की लेखकीय विद्वत्ता और गंभीर विषयों को.भी सहज सरल प्रवाह में अभिव्यक्त करने की क्षमता अभिभूत करती है आदरणीय रामविलास जी के जीवन को समर्पित यह आलेख निश्चित रूप से उनके सृजन शृंखला की एक अप्रतिम कडी है । बहुत बहुत बधाई, अशेष शुभ कामनाए सर,आप सृजन शील रहें और हमें अपने लेखन से सदैव आशिर्वादित करते रहें। सादर प्रणाम। पद्मा मिश्रा.जमशेदपुर

-

11 Apr, 2025 12:39 PM

डॉ रामविलास शर्मा मेरे प्रिय आलोचक-साहित्यकार थे। हिमालय जैसा ऊँचा कद और मार्क्सवादी चिंतन में आकंठ डूबे। संस्मरण पढ़कर मैं तो भावविभोर होगया। लगता है, श्रद्धेय रामविलासजी सामने खड़े हैं। इतने सुंदर संस्मरण के लेखन के लिए हार्दिक बधाई, श्रद्धेय। --श्यामपलट पांडेय, अहमदाबाद, गुजरात

-

10 Jan, 2025 10:29 PM

डाॅ रामविलास शर्मा जी पर लिखा गया यह संस्मरण अच्छा लगा। उनके प्रति जो लेखक ने सम्मान दिखाया वह काबिले-तारीफ है। अपने लेखकों का सम्मान कैसे किया जाता है यह प्रकाश मनु जी के संस्मरण से बखूबी पता चलता है। इस संस्मरण में सत्यार्थी जी की स्मृतियां, निराला जी के बारे में नई जानकारी प्राप्त हुई। इस संस्मरण की विशेषता है कि पाठक एक बार शुरू कर देगा तो अंत तक पढ़वा लेता है। इसके पहले प्रकाश मनु जी की एक दो रचनाएं पढ़ी हैं। पर इस रचना ने मुझे ज्यादा प्रभावित किया है। मुझे सहज ढंग से लिखी रचना ज्यादा आकर्षित करती है । यह रचना उस धरातल की है जहां सामने वाला बहुत ऊंचाई पर खड़ा है और दूसरा व्यक्ति नीचाई पर। पर दोनों का परस्पर वार्तालाप होता है तो कुछ देर के लिए समांतर रेखा सी खिंच जाती है। और अपनी-अपनी रेखा पर दोनों खड़े होकर साहित्य से मुठभेड़ करते से दिखते हैं। बहुत-बहुत बधाई आपको

-

25 Dec, 2024 08:42 PM

He is a very big writer of Hindi and he is known as famous writer in the field He was a very serious person in his early aage but letter on he was giving times and talk with everyone and friendly. I saw him when I was 5 years old and my Father posted at Agra as Accouts officer and my grandfather Late Shri Purushottam Das ji Sharma PCS as Administrator the than Municipal authorities. I also visited his residence with my Mum Late Smt Shanta sharma

कृपया टिप्पणी दें

लेखक की अन्य कृतियाँ

- साहित्यिक आलेख

- कहानी

- कविता

-

- अमृता प्रीतम के लिए एक कविता

- एक अजन्मी बेटी का ख़त

- एक कवि की दुनिया

- कुछ करते-करते हो जाता है कुछ-कुछ

- क्योंकि तुम थे

- गिरधर राठी के लिए एक कविता

- चलो ऐसा करते हैं

- तानाशाह और बच्चे

- तुम बेहिसाब कहाँ भागे जा रहे हो प्रकाश मनु

- त्रिलोचन—एक बेढब संवाद

- दुख की गाँठ खुली

- दुख ने अपनी चादर तान दी है माँ

- दोस्त चित्रकार हरिपाल त्यागी के लिए

- नाट्यकर्मी गुरुशरण सिंह के न रहने पर

- पेड़ हरा हो रहा है

- बच्चों के मयंक जी

- बारिशों की हवा में पेड़

- भीष्म साहनी को याद करते हुए

- मैंने किताबों से एक घर बनाया है

- मोगरे के फूल

- राम-सीता

- विजयकिशोर मानव के नाम एक चिट्ठी

- हमने बाबा को देखा है

- ख़ाली कुर्सी का गीत

- स्मृति लेख

- आत्मकथा

- व्यक्ति चित्र

- विडियो

-

- ऑडियो

-