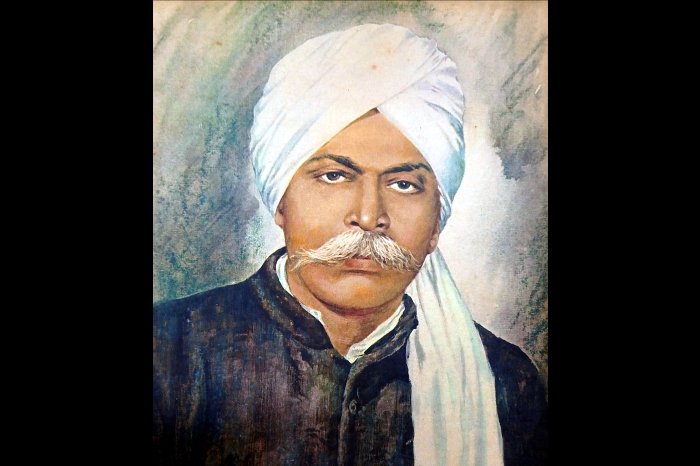

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, जिन्हें हिंदी का पाणिनि कहा गया

प्रकाश मनु

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी (1895–1981) हिंदी के महायोद्धा हैं। अपने आप में अतुलनीय, जिनकी कोई दूसरी मिसाल हमारे यहाँ नहीं है। साथ ही परम विद्वान, मर्मज्ञ और ऐसे अद्भुत व्याकरणाचार्य, जिन्हें पूरा हिंदी जगत बड़े आदर और कृतज्ञता के साथ ‘हिंदी का पाणिनि’ कहकर पुकारता है।

हिंदी में विद्वानों और भाषाशास्त्रियों की कमी नहीं। हिंदीसेवियों तथा हिंदी के लिए समर्पित लेखकों की भी एक लंबी क़तार है। पर एकदम गँवई ठाट वाले किशोरीदास वाजपेयी उनमें सबसे अलग हैं। इसलिए कि वे विश्व की किसी बड़ी से बड़ी भाषा से आतंकित न होकर, ‘ठेठ हिंदी के ठाट’ पर गर्व करने वाले माँ भारती के अनन्य सेवक हैं, जिन्होंने हिंदी को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा कहकर बड़े-बड़े भाषाविज्ञानियों को चुनौती दी। सबसे लोहा लिया, और आख़िरकार हिंदी को वह आदर और सम्मान दिलाने में अपना पूरा जीवन खपा दिया, जिसकी वह सच में हक़दार है।

सच पूछिए तो किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के पहले ऐसे भाषाशास्त्री और व्याकरणाचार्य हैं, जिनकी सोच के पीछे हिंदी भाषा की बुनियादी समझ और ठोस वैज्ञानिक आधार था। लेकिन अद्भुत पांडित्य के साथ ही साथ वे ऐसे जुझारू, खरे और ख़ुद्दार क़िस्म के विद्वान थे कि अपने जीवन-काल में ही किंवदंती-पुरुष बन गए। अपनी गँवई ग़रीबी पर गर्व करने वाले वाजपेयी जी कभी किसी बड़े से बड़े धन्ना सेठ या बड़े सत्ताधीश के आगे नहीं झुके। वे हिंदी के ऐसे साधक थे जो ख़ून तपाकर जीते थे और दिन-रात अपने काम और साधना के सुरूर में ही मस्त रहते थे। कबीर की तरह “हमन मस्ताना रे!” तन पर मोटा खादी का कुरता और हाथ में सोटा, यह उनकी ऐसी खाँटी देसी धज और पहचान थी, जिसके आगे बड़े-बड़ों का अहंकार चूर हो जाता था। पर हिंदी के इस महान विद्वान को उम्र भर जिस तरह की तकलीफ़ों, संघर्षों, निरंतर उपेक्षा और विकट आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ा, वह ख़ुद में एक करुण कथा है।

बड़े-बड़े विद्वानों और व्याकरणाचार्यों से अपनी प्रतिभा का लोहा मनमाने वाले वाजपेयी जी का बचपन बड़े ही अभावों, मुश्किलों और विषम ग़रीबी के चक्कों के बीच पिसते हुए गुज़रा। बिठूर के निकट उनका गाँव है रामनगर, जहाँ उनके पिता एक क़िस्म के खेतिहर मज़दूर थे। किशोरीदास वाजपेयी ने बचपन और किशोरावस्था में गुज़र-बसर के लिए बकरियाँ चराने, चार-छै आने दिहाड़ी पर मज़दूरी, छतों की मरम्मत और बोझा ढोने समेत ऐसे बहुत से काम किए, जिनके बारे में सोचकर भीतर एक थरथराहट-सी पैदा होती है। दूसरे बच्चों की तरह पोथी पढ़ने और वर्णमाला सीखने का तो प्रश्न ही कहाँ था, जब रोटी के भी लाले पड़े थे। पर बुद्धि की प्रखरता बचपन से ही थी, जो सामने आने के लिए रास्ता जोह रही थी।

बेइंतिहा तकलीफ़ें झेलने के बाद वे घर से भाग निकले और फिर जहाँ जो काम मिला, करते हुए अपने पढ़ने-लिखने की जुगत करते रहे। और फिर यहाँ-वहाँ के धक्के खाने के बाद धीरे-धीरे सुगबुगाते हुए जब रास्ता मिला, तो वे एकाएक ऐसे प्रकाशपुंज की तरह सामने आए कि उनकी प्रतिभा के आगे बड़े-बड़े विश्वविद्यालयीय पढ़ाकू विद्वानों की विद्वत्ता फीकी पड़ गई। सब ओर उनका नाम और कीर्ति-पताका छा गई। उनके आचार्यत्व के तप और तेज का बड़े बड़े विद्वान लोहा मान गए।

वाजपेयी जी हिंदी के पहले मौलिक भाषाशास्त्री थे, जिन्होंने ‘हिंदी शब्दानुशासन’ के रूप में हिंदी का पहला व्याकरण ही नहीं बनाया, बल्कि आगे के लिए उसका रूप स्थिर किया और उसकी वैज्ञानिकता की ओर सबसे पहले देश-दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इस रूप में वे सचमुच हिंदी के पाणिनि थे, जिन्होंने पहली बार हिंदी को संस्कृत से अलग रखकर देखा और एक स्वतंत्र भाषा के रूप में बिल्कुल नए ढंग से उस पर विचार किया। हिंदी व्याकरण के मौलिक विचारों से जनमा उनका ‘हिंदी शब्दानुशासन’ आज हिंदी व्याकरण की पहली सर्वांगपूर्ण कृति मानी जाती है, जिसकी टक्कर का कोई दूसरा ग्रंथ आज भी नहीं है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन और डॉ. रामविलास शर्मा समेत हिंदी के प्रायः सभी बड़े विद्वानों ने उसकी सराहना की। जिन विद्वानों की वाजपेयी जी से कुछ असहमतियाँ थीं, उन्होंने भी बड़े आदर और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया कि हिंदी व्याकरण को लेकर उनके विचार एकदम मौलिक और विलक्षण हैं और एक चुनौती पैदा करती हैं।

हालाँकि इसके बावजूद आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी वालों से ही इतनी अकथनीय उपेक्षा झेलनी पड़ी कि मन खिन्नता और क्षोभ से भर जाता है। उन जैसे विद्वान को पूरा जीवन आर्थिक विपन्नता की हालत में काटना पड़ा। चलताऊ चीज़ें लिखकर नाम और पैसा कमाने वाले विश्वविद्यालयों के बहुत से प्राध्यापक वाजपेयी जी की पुस्तक से नक़ल कर-करके कुंजियाँ लिखकर धनपति हो गए। दूसरी ओर, हिंदी व्याकरण का पहला महाग्रंथ लिखने वाला लेखक जीवन भर ग़रीबी और बदहाली की स्थिति में रहा। इसीलिए रामविलास शर्मा बार-बार बड़ी कसक के साथ कहा करते थे कि हिंदी में लेखकों का सम्मान नहीं है। यही नहीं, बल्कि हिंदी के लोग स्वाभिमान से भी रहित हैं, जो अपने एक बड़े और प्रतिभावान साहित्यकार की मेधा का सम्मान नहीं कर सके।

[2]

हिंदी के लिए लड़े जो उम्र भर

वाजपेयी जी कितने ख़ुद्दार और स्वाभिमानी लेखक थे, और हिंदी के लिए उनका प्रेम किस-किस रूप में व्यक्त होता था, यह आज किंवदंतियों का विषय बन चुका है। और ऐसी एक नहीं, असंख्य किंवदंतियाँ हैं। सभी एक से एक विलक्षण। उदाहरण के लिए उनके बारे में एक बहुश्रुत कथा यह है कि अगर उनके पास अंग्रेज़ी में पता लिखा कोई पत्र पहुँचता था, तो उसे वे स्वीकार नहीं करते थे। तुरंत वापस कर देते थे। भले ही वह पत्र कितना ही ज़रूरी क्यों न हो, या किसी बड़ी से बड़ी हस्ती ने उसे क्यों न लिखा हो। डाकिया यह जानता था, और शब्दशः इसका पालन करता था। यहाँ तक कि आकाशवाणी से वार्ता प्रसारण के अनुरोध के लिए आए ऐसे पत्र भी उन्होंने लौटाए, जिनमें उनका नाम और पता अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था। सरकारी विभागों और विश्वविद्यालयों से आए ऐसे तमाम पत्र भी लौटाए, जिनमें हिंदी में उनका पता नहीं लिखा गया था। और आश्चर्य, ऐसे पत्र लिखने वाले कई महानुभावों को बाद में आचार्य वाजपेयी की चौखट पर शीर्षासन करके क्षमा माँगते देखा गया। हिंदी के लिए जिसके मन में सम्मान न हो, वह दुनिया में कम से कम एक ऐसा घर था, जहाँ प्रवेश नहीं पा सकता था, और वह घर किशोरीदास वाजपेयी का घर था, जिसे उन्होंने अपनी कर्मभूमि ही नहीं, तपःस्थली भी बना रखा था।

ऐसी एक नहीं, ढेरों बातें। अनंत क़िस्से-कहानियाँ, जिनमें बेशक कुछ न कुछ सत्यांश तो था ही। हिंदी चाहे राष्ट्रभाषा बन सकी हो या नहीं, पर किशोरीदास वाजपेयी के अंतर्जगत में तो वह राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर विराजमान थी ही।

ऐसे ही हिंदी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए वाजपेयी जी किस-किस से लड़े और एक साथ अपनी विद्वत्ता और गँवई तेवर दिखाकर सामने वाले को अवाक् और हतप्रभ कर दिया, इस पर भी पूरा एक थैला भर कहानियाँ हैं। यों सच पूछिए तो किशोरीदास वाजपेयी के प्रकांड पांडित्य, विचित्र अक्खड़ता, गरम मिज़ाज और जीवन जीने के गँवई रंग-ढंग को लेकर कुल मिलाकर तो इतनी नाना क़िस्म की कथाएँ कही जाती हैं कि उन्हें एक जगह सँजो लिया जाए, तो मज़े में एक बड़ा उपन्यास लिखा जा सकता है, जिसे पाठक उत्सुकतापूर्वक अंत तक पढ़े बिना न रहेंगे। कनखल में, जहाँ उन्होंने लगभग पूरा जीवन गुज़ारा, आज भी घर-घर ये कहानियाँ कही और सुनी जाती हैं।

आश्चर्य, वाजपेयी जी के स्वाभिमान और हिंदी-अनुराग से जुड़ी घटनाओं की बहुतेरे लोग इस तरह रस और चटखारे ले-लेकर चर्चा करते हैं, जैसे उनका यह हिंदी-प्रेम सिर्फ़ हास-परिहास का विषय हो। उससे जुड़ी उनकी जीवन भर की अकूत तपस्या को देखने की क़ूवत कम ही लोगों में है। उनका असाधारण हिंदी-प्रेम कोई सनक नहीं, हिंदी के एक प्रखर और स्वाभिमानी साधक का बड़ा ही स्वाभाविक अभिमान था, जिसे ठीक से समझा नहीं गया। लोगों ने जिन्हें हास-परिहास की वस्तु माना, वाजपेयी जी के लिए वे जीने-मरने के सवाल थे, जिसके लिए वे बड़े से बड़ा ख़तरा उठा सकते थे।

महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने ‘हिंदी शब्दानुशासन’ में पंडित किशोरीदास वाजपेयी पर लिखे गए लेख में उनकी प्रतिभा और असाधारण हिंदी सेवा के प्रति बेहद आदर प्रकट करते हुए लिखा है कि विलक्षण व्यक्तियों की अकड़ और ख़ुद्दारी को भी हमें सही ढंग से देखना और बरदाश्त करना आना चाहिए। हिंदी वालों को किशोरीदास वाजपेयी के होने का अर्थ समझाते हुए राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं, “आचार्य वाजपेयी हिंदी के व्याकरण और भाषाविज्ञान पर असाधारण अधिकार रखते हैं। वाजपेयी जी रस और अलंकार के अखाड़े में भी भारी पहलवान हैं। हिंदी साहित्य के कितने ही विषय हैं, जिन पर खुलकर लिखने के अधिकारी उनके जैसे नहीं हैं। . . . वाजपेयी जी लीक पर चलने वाले पुरुष नहीं हैं।”

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी वाक़ई अक्खड़ थे। पर उनकी अक्खड़ता उनके अगाध ज्ञान, पांडित्य और स्वाभिमान से जुड़ी थी। जीवन के शुरूआती चरण में वे जिस अभाव, दारिद्र्य और भीषण कठिनाइयों से गुज़रे, उन्होंने अगर उन्हें अक्खड़ बनाया, तो इसमें आश्चर्य क्या! लेकिन अपनी इसी अक्खड़ता के कारण वाजपेयी जी अन्याय के ख़िलाफ़ खड़े होने में ज़रा भी देर नहीं लगाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेज़ी सत्ता की भी परवाह नहीं की और जो सही लगा, वह कहने से कभी नहीं चूके।

उनके शुरूआती दिनों की बात है। वे हरिद्वार के एक स्कूल में अध्यापक थे। उन्हीं दिनों एक अँग्रेज़ अधिकारी ए. ह्यूम ने उनसे थोड़ी देर बात करने पर कुछ शंकित होकर पूछा, “तो क्या तुम चाहते हो कि अँग्रेज़ इस देश से चले जाएँ?”

इस पर वाजपेयी जी ने बड़ा ही कूटनीति से भरा जवाब दिया। बोले, “नहीं, ऐसा मैं क्यों कहूँगा? आख़िर इंगलैंड में भी तो भारतीय रहते ही हैं।” अँग्रेज़ अधिकारी वाजपेयी जी के तर्क-कौशल से कुछ चौंका। अब के उसने सीधा-सीधा सवाल दाग दिया। पूछा, “अच्छा, यह बताओ कि क्या तुम अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध हो? क्या तुम चाहते हो कि अंग्रेज़ी राज भारत से चला जाए?”

किशोरीदास वाजपेयी का एकदम निर्भीक उत्तर था, “ऐसा कौन भारतीय नहीं चाहेगा . . .? जो ऐसा नहीं कहते, ज़रा उनके भी दिल से पूछिए तो आपको पता चलेगा कि वे भी ऐसा ही सोचते हैं। भले ही वे यह बात कहें या नहीं।”

उस अँग्रेज़ अधिकारी को पता नहीं था कि उसने सवाल पूछा किससे है। इसलिए किशोरीदास वाजपेयी का निर्भीक उत्तर सुनकर कुछ देर के लिए तो वह बुरी तरह हकबका सा गया। फिर बोला, “अरे, तुम तो बड़े ख़तरनाक आदमी हो!” कहकर उसने वाजपेयी जी को फ़ौरन नौकरी से बरख़ास्त कर दिया गया।

पर किशोरीदास वाजपेयी को इस बात की परवाह ही कब थी? वे जेल में जाने के लिए हर वक़्त तैयार रहते थे। उनके साथ जनता का इतना बल था कि अँग्रेज़ सरकार उन्हें हाथ लगाते डरती थी। जेल जाना उनके लिए खेल था। वहाँ भी वे सभी क़ैदियों पर अपनी विद्वत्ता की गहरी छाप छोड़ते थे। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने जेल में रस-अलंकार पर एक पूरी पुस्तक ही लिख डाली। उसमें उदाहरण के लिए उन्होंने स्वयं की रची हुई बड़ी सुंदर और भावपूर्ण कविताएँ जगह-जगह गूँथ दीं। पर इस पुस्तक की ख़ास बात यह थी कि जो काव्य-पंक्तियाँ उसमें दी गई थीं, वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के जुझारू नायकों और देशाभिमानियों के त्याग और वीरतापूर्ण प्रसंगों को आधार बनाकर लिखी गई थीं। और वाजपेयी जी ने उन्हें जेल में ही ख़ासकर इस पुस्तक के लिए लिखा था। लिहाज़ा यह अपने ढंग की निराली पुस्तक थी, जिसमें आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के पांडित्य और काव्य-प्रतिभा दोनों की छाप थी।

बाद में यह पुस्तक अँग्रेज़ सरकार ने ज़ब्त कर ली। पर वाजपेयी जी सरीखा जीवट वाला व्यक्ति भला हार कैसे मान लेता? उन्होंने आगे चलकर एक ओर कांग्रेस का इतिहास लिखा और दूसरी ओर रस-अलंकार पर लिखे गए कहीं अधिक विद्वत्तापूर्ण ग्रंथों के आधार पर अपनी वैसी ही धाक क़ायम की।

[3]

वे लाखों हृदयों पर राज कर रहे हैं

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी तक किशोरीदास वाजपेयी की प्रतिभा से चमत्कृत थे। 15 मई, 1932 को उन्होंने अपने गाँव दौलताबाद से वाजपेयी जी को पहला पत्र लिखा। उसमें उनकी सहृदयता की प्रशंसा करते हुए उन्हें कालिदास याद आए, “इधर आपके कई लेख देखने को मिले। कुछ मैंने ख़ुद पढ़े कुछ पढ़वाकर सुने। आपके पांडित्य ने मुझे मोह लिया। . . . ”

26 जुलाई, 1933 को आचार्य द्विवेदीजी ने फिर उन्हें पत्र लिखा, “1 जुलाई को ‘माधुरी’ में आपका लेख पढ़े बिना मुझसे न रहा गया। मनोमुकुल खिल उठा। आप सहदय ही नहीं, काव्यज्ञ और शास्त्रज्ञ भी हैं। कभी-कभी इसी तरह इन लोगों को खटखटा दिया करो। इनकी हरकतें देखकर यदा-कदा मेरा जी जल उठता है।”

मानो द्विवेदी जी यह देखकर प्रसन्न हैं कि उनके अधूरे काम को हिंदी के एक उठते हुए भाषाशास्त्री और विद्वान किशोरीदास वाजपेयी अपने ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, जिनके मन में हिंदी के लिए गहरा प्रेम और अनुराग है। द्विवेदी जी इस बात से भी दुखी थे कि उर्दू वालों का आचरण हिंदी के प्रति हिक़ारत भरा है। इसके बावजूद कुछ हिंदी वाले भी उर्दू वालों की नक़ल करने में लगे हैं। एक बार उन्होंने इसी ओर इशारा करते हुए वाजपेयी जी के आगे अपना अंतर्मन खोला—

“हिंदी के पत्रों और पत्रिकाओं को कुछ समय से एक संक्रामक रोग हो रहा है। इनके संपादक उर्दू की नई-पुरानी दूषित कविताएँ छाप रहे हैं। . . . पुराने उर्दू कवि तो हिंदी में कोई-कोई कुछ भी लिख गए हैं। पर आजकल के शायर हिंदी को अछूत समझ रहे हैं। आपको भी ये बातें खटकें तो कभी-कभी हिंदी के गुमराह लिक्खाड़ों की ख़बर तो ले लिया कीजिए।”

और किशोरीदास वाजपेयी हिंदी का उपहास करने वाले उर्दू वालों की सनकों और विसंगतियों को कभी-कभी इतने तार्किक ढंग से दरशाते थे, कि अच्छे-अच्छे उर्दूदाँ हक्के-बक्के रह जाते थे। डॉ. अंबाप्रसाद सुमन ने वाजपेयी जी पर लिखे गए संस्मरण में एक प्रसंग का ज़िक्र किया है कि एक बार उन्होंने आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में व्याख्यान के लिए बुलाया। उसमें वाजपेयी जी ने उन उर्दू वालों को निरुत्तर कर दिया था, जो हिंदी के शब्दों को बिगाड़कर बोलते हैं। वाजपेयी जी का कहना था, “उर्दू वाले नामी-ग्रामी को नामी-गिरामी बोलते हैं। वे किलोग्राम को किलोगिराम क्यों नहीं बोलते?”

ज़ाहिर है, उर्दू वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वे पहली बार हिंदी के एक ऐसे आचार्य को देख और सुन रहे थे, जिसके ठेठ हिंदुस्तानी ठाट और देसी धज में बड़ा ठसका था और जिसके तर्क जीवन से सीधे-सीधे निकले होने के कारण सामने वाले को लाजवाब कर देते थे।

यही कारण है कि डॉ. रामविलास शर्मा ने वाजपेयी जी को भेजे गए एक पत्र में हिंदी भाषा में उनके बड़े योगदान को याद करते हुए बड़े प्रेम और आदर के साथ लिखा, “चंद्रमा किस-किस को शीतलता प्रदान करता है, स्वयं ही नहीं जानता। आपसे कितने लोग स्नेह-संबंध से जुड़े हैं, आप भी न जानते होंगे।”

पं. श्रीनिवास चतुर्वेदी भी उन्हें आदरणीय मानते हैं, तो दिनकर भी वाजपेयी जी की कठोर सत्यप्रियता और निर्भीकता की भावमग्न होकर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई हिंदी की सेवा करना चाहता है, तो वह किशोरीदास वाजपेयी से बहुत कुछ सीख सकता है, “हिंदी संसार पंडित किशोरीदास वाजपेयी को तार्किक के रूप में जानता है, शास्त्रार्थी और भाषा के आचार्य के रूप में जानता है और अनेक लोग प्रसन्न अथवा अप्रसन्न होकर उनके अस्तित्व को इसलिए स्वीकार करते हैं कि वाजपेयी जी में कठोर सत्यप्रियता और निर्भीकता कूट-कूटकर भरी है। . . . वे साहित्य के उद्भट विद्वान हैं और जिसकी भी होशहवास के साथ साहित्य में काम करने की इच्छा हो, उसे वाजपेयी जी के निबंधों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। . . . वाजपेयी जी के लेखन में कितनी ही विलक्षणताएँ हैं जो अन्यत्र नहीं मिलतीं।”

प्रभाकर माचवे ने आचार्य वाजपेयी की प्रखर मेधा का स्मरण करते हुए उन पर बड़ा अच्छा संस्मरण लिखा है। उन्होंने वाजपेयी जी के बारे में तमाम बातें और क़िस्से सुने। इनमें एक दिलचस्प क़िस्सा एक रूसी शोध-छात्र से सम्बन्ध रखता है, जो वाजपेयी जी से भाषाशास्त्र का मर्म सीखने उनके पास पहुँचा था। पर एक दिन भाषाशास्त्र को लेकर वाजपेयी जी का सच्चा रोष देखकर वह एकदम अवाक् और हक्का-बक्का रह गया। पर प्रभाकर माचवे इस बात की ओर इंगित किया है कि वाजपेयी जी के रोष और क्रोधी स्वभाव के पीछे बहुत कुछ है, जिसे जानने के बाद वाजपेयी जी का एक बड़ा चरित्र हमारी आँखों के आगे आता है। वाजपेयी जी ने जितना बड़ा काम किया, उसकी तुलना में उन्होंने बहुत कम लिया। पर वे लाखों हृदयों में राज कर रहे हैं, यह क्या भुलाने की बात है?

वर्तमान हिंदी का रूप गढ़ने में वाजपेयी जी की लंबी साधना का ज़िक्र करते हुए माचवे जी कहते हैं—

“उन्होंने अपने ग्रंथों से सिद्ध किया कि हिंदी व्याकरण की काया कामताप्रसाद गुरु की तरह नेलसन्स ग्रामर (अंग्रेज़ी) के आधार पर नहीं बनेगी, न डॉ. आर्येंद्र शर्मा की तरह या डॉ. रघुवीर की तरह केवल संस्कृत व्याकरणों पर अधिकृत रहेगी। हिंदी की शौरसेनी प्राकृत की ब्रजभाषा वाली मूल प्रकृति भिन्न है। वहीं हिंदी-उर्दू की जड़ें हैं। . . . आज हिंदी के पचास विश्वविद्यालय विभागों में चिराग़ लेकर दस भी प्राकृत के विद्वान नहीं मिलेंगे। नई पीढ़ी में तो वे भी नहीं। इसलिए ‘प्राकृत जन गुणगान’ करते समय किशोरीदास का नाम हम अव्वल नंबर पर अभिमान से लेंगे।”

किशोरीदास वाजपेयी उन लोगों का उपहास उड़ाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे, जो कुछ पश्चिमी लेखकों की किताबें पढ़कर उन्हीं के सहारे अपनी विद्वत्ता का ढिंढोरा पीटते हुए घूम रहे थे। पर वाजपेयी जी उन्हें विद्वान मानना तो दूर, उनकी स्थपानाओं को चर्चा के लायक़ भी नहीं मानते थे। भाषाविज्ञान के ऐसे तथाकथित विद्वानों के बारे में वे कहते थे कि चार अंग्रेज़ी की किताबें पढ़कर कोई विद्वान नहीं हो जाता, जब तक किसी ने देशज भाषा बोलने वालों और भाषाक्षेत्रों को निकटता से देखा-जाना और महसूस नहीं किया। डॉ. अंबाप्रसाद सुमन ने वाजपेयी जी के स्वाभिमानी व्यक्तित्व की कड़ी धूप-छाँह को बहुत नज़दीक से देखा और महसूस किया। उन पर लिखे गए एक संस्मरणात्मक लेख में वे उनके व्यक्तित्व की कुछ अंतरंग रेखाओं को उभारते हैं—

“किसी शब्द अथवा किसी व्याकरणिक तथ्यबिंदु पर जब मेरा उनसे वार्तालाप होता था, तब उनके भव्य आनन पर उनकी स्वतंत्र मूँछों के पीछे एक ऐसी मुस्कान कभी-कभी दिखाई देती थी, जिसमें दृढ़ आत्मविश्वास और एक विचित्र मौन व्यंग्य भरा रहता था। वे भाषा के आचार्य तो थे ही, एक तार्किक और प्रबल शास्त्रार्थी भी थे। शब्द-विश्लेषण और शब्द-मीमांसा के क्षणों में वे विरोधी को व्यंग्य का दरेरा देकर पछाड़ते थे। विरोधी के किसी मत से उनकी सहमति यदि कभी हो जाती थी तो उसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा भी करते . . .”

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के प्रशंसकों में जगदीश गुप्त भी थे, जिन्हें इस स्वाभिमानी हिंदी भक्त को निकटता से देखने का सौभाग्य मिला। वाजपेयी जी से उनकी कई मुलाक़ातें हुईं, जिन्हें उन्होंने बड़े आदर से याद किया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से वाजपेयी जी के सम्मान का ज़िक्र करते हुए वे लिखते हैं—

“राष्ट्र की ओर से वाजपेयी जी का अद्भुत सम्मान . . .! मैं इस सम्मान समारोह में उपस्थित था और पूरी नाटकीयता का साक्षी होकर अपने को कृतार्थ मानता हूँ। 18 सितंबर 1977 को हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित विशेष हिंदी समारोह में आचार्य पं. किशोरीदास वाजपेयी को राष्ट्र की ओर से सम्मानित करने के लिए माननीय श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री भारत सरकार, स्वयं मंच से उतरकर नीचे आए। श्रोताओं में बैठे हुए आचार्य वाजपेयी भावविभोर हो गए, त्यागमूति आचार्य वाजपेयी तथा परम विद्यानुरागी प्रधानमंत्री सात्विक आनंद मुद्रा में।”

कहना न होगा, अगले दिन के अख़बारों के मुखपृष्ठों पर एक विनम्र राजनेता द्वारा हिंदी के एक महान आचार्य के सम्मान के लिए मंच से उतरकर स्वयं आचार्य के सम्मुख पहुँचने का समाचार छाया हुआ था। यहाँ तक कि हिंदी के लिए एक शब्द भी बरबाद न करने वाले अंग्रेज़ी अख़बारों ने भी उसे बड़ी प्रमुखता से छापा। यह हिंदी के एक बड़े आचार्य और सरस्वती-पुत्र के स्वाभिमान की विजय का एक विलक्षण उदाहरण था—और संभवतः पहला भी!

[4]

बचपन की दारुण तकलीफ़ों से शिखर तक

आचार्य वाजपेयी जी सरलता और सादगी की मिसाल थे। अपने उपमान स्वयं, किसी से उनकी तुलना नहीं हो सकती थी। उनका जन्मस्थान गाँव रामनगर, बिठूर के पास है। हरिदत्त भट्ट ‘शैलेष’ से बातचीत में वाजपेयी जी ने अपने दारिद्र्य और अभावग्रस्त बचपन की एक झलक सामने रखी है। वे बताते हैं—

“पिता जी खेतीबाड़ी करते थे, पर अपनी फ़ुट भर ज़मीन भी न थी। हमने बेहद ग़रीबी का जीवन बिताया। बचपन में ही जब परिवार प्लेग का शिकार हो गया, तब मैंने क्या-क्या नहीं किया। एक दिन कचालू बनाकर गाँव के छोटे से स्टेशन पर बेचे। दो आने मज़दूरी पर छत का चूना कूटा, गाय-भैंसें चराईं, छह आने रोज़ पर खेतों में निराई की, मज़दूरी की। कानपुर में कपड़ा मिल में बंडल उठाने का काम किया, मकानों की पुताई करने वाले मज़दूरों के साथ लगा। लेकिन कभी-कभी पढ़ने की इच्छा ज़ोर मारती थी और तब एक दिन भाग पड़ा वृंदावन के लिए। वहीं छोटे-छोटे काम भी किए, साथ ही कुछ पढ़ाई भी।”

वृंदावन में ही उन्होंने अपना नाम किशोरीदास वाजपेयी रखा। उनका पारिवारिक नाम था गोविंदप्रसाद। पर वह उन्हें ज़्यादा प्रिय न था। वृंदावन में राधा के किशोरी और कृष्ण के किशोरीरमण नाम ने शायद उन्हें आकर्षित किया हो। सो वे किशोरीदास वाजपेयी हो गए। धीरे-धीरे यहीं ज्ञान की भूख जागी और उन्होंने अध्ययन शुरू किया। यह अध्ययन विशेषकर संस्कृत में था। उन्होंने काशी से प्रथमा परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। प्रथम श्रेणी और सभी परीक्षार्थियों में तीसरा स्थान। फिर पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम रहकर उत्तीर्ण की। इससे सब ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। उस समय पंजाब विश्वविद्यालय की शास्त्री की परीक्षा कितनी कठिन थी, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि उसी वर्ष राहुल सांकृत्यायन भी शास्त्री की परीक्षा में बैठे थे, पर वे अनुत्तीर्ण हो गए थे।

वाजपेयी जी को दीक्षांत समारोह में उपाधि लेने के लिए बुलाया गया। पर उस समय पंजाब के गवर्नर जनरल ओ डायर थे। वाजपेयी जी ने तय कर लिया कि वे हत्यारे डायर के हाथ से सनद नहीं लेंगे। इसी बीच डायर को जाना पड़ा और उसकी जगह गवर्नर बने मैकलेगन। वाजपेयी जी उनके हाथ से उपाधि लेने के लिए तैयार हो गए। उन्हें बताया गया कि उपाधि ग्रहण करते समय गाउन और हुड पहनना ज़रूरी है। पर उन्होंने तय किया कि गाउन और हुड नहीं पहनेंगे। वाजपेयी जी बिना गाउन पहने अपनी खाँटी वेशभूषा में उपाधि ग्रहण करने के लिए पहुँचे। उन्होंने बिना सिर झुकाए एक हाथ से उपाधि ली, पर दूसरा हाथ आगे नहीं बढ़ाया। हाथ मिलाने के लिए बढ़ा गवर्नर का हाथ हवा में झूलता रहा और वाजपेयी कुछ क़दम उलटे पैरों पीछे जाने की बजाय, फ़ौरन मुड़कर वापस आ गए। न जाते हुए सलाम किया और न आते हुए। लोगों ने समझ लिया कि हिंदी का स्वाभिमानी विद्वान कैसा होता है!

इसके बाद आजीविका के सिलसिले में रावलपिंडी, करनाल आदि कई जगहों की परिक्रमा करने के बाद, आख़िर घूम-घामकर वे कनखल आए और फिर यहीं आकर टिक गए। उनका अधिकांश साहित्य यहीं लिखा गया। पर इसके साथ ही वे स्वाधीनता संग्राम में भी सक्रिय रहे और कई बार जेल गए।

सन् 42 के जन आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका थी। उस समय लोग इतने आक्रोश में थे कि जगह-जगह सरकारी दफ़्तर, डाकखाने आदि जला दिए गए। अँग्रेज़ सरकार इससे बुरी तरह चिढ़ गई थी। जनता के कठोर और हिंसक दमन के साथ-साथ वाजपेयी जी को भी गिरफ़्त में लेने की साज़िशें तैयार हो रही थीं। एक ट्रक भरकर सशस्त्र पुलिस आई और उसने मकान को घेर लिया, तिरंगा झंडा उतारकर ले गई और वाजपेयी जी को गिरफ़्तार कर लिया गया। पचास रुपए जुर्माना और अदालत उठने तक की सज़ा हुई। हालाँकि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने जुर्माना नहीं भरा। पचास रुपए वसूली के लिए घर के सामान की कुर्की हुई। वाजपेयी जी जेल से छूटकर आए तो घर में फिर तिरंगा फहराने लगा था। पुलिस बौखलाई हुई थी, पर कुछ न कर सकी। और लोगों के मन में अपने इस तपे हुए खाँटी नेता के लिए आदर कई गुना अधिक बढ़ गया।

इसी के साथ ही रात-दिन वाजपेयी जी का अध्ययन-मनन और लेखन निरंतर जारी था। अब तक उनके लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपने लगे थे। उन्होंने साहित्यिक आलोचना के साथ-साथ सामाजिक-राजनीतिक विषयों पर भी खुलकर लिखा है। यहाँ तक कि उन्होंने कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास भी लिखा, जिसकी प्रामाणिकता की कई बड़े राजनेताओं ने भी सराहना की। फिर भाषाशास्त्र पर तो उनका अतुलनीय काम है ही। हिंदी भाषा के विवेचन और हिंदी साहित्य पर उनकी दर्जनों पुस्तकें हैं।

वाजपेयी जी निस्संदेह बड़े प्रतिभावान साहित्यमनीषी और भाषाशास्त्री थे, लेकिन जो विपुल सृजन उन्होंने किया, उसमें सिर्फ़ प्रतिभा ही नहीं, बड़ी कठोर साधना भी थी। उनकी इस रचना-यात्रा की शुरूआत हिंदी के मूल स्वरूप को लेकर ख़ुद से ही प्रश्न करने से हुई और फिर चिंतन-मनन का यह सिलसिला चलते—चलते वहाँ पहुँचा, जहाँ एक महान भाषाविज्ञानी के रूप में उनकी सबसे अलग और सर्वोपरि छवि बनी। उन्होंने स्वीकार किया है कि वे ज़िद्दी तो शुरू से ही थे। पर इसी ज़िद ने उनके भीतर हिंदी के सही और प्रकृत स्वभाव को जानने की गहरी उत्कंठा भी पैदा की। वे जिस बात की खोज पर निकले, उसकी जड़ों तक पहुँचे बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता था। यही कारण है कि थोड़े ही समय में उनकी गिनती हिंदी के सबसे सम्मानित और विद्वान भाषाशास्त्रियों में हुई, जिनके अगाध पांडित्य के आगे बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफ़ेसरों के छक्के छूटते थे।

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने ब्रज भाषा में काव्य-रचना की। उनकी ब्रज भाषा आधुनिकता का गहन संस्कार लिए हुए, बोचचाल की ब्रजभाषा थी। लिहाज़ा उनकी बातें सीधे-सीधे दिल को छू जाती हैं—

क्यों रोवत हिमगिरि इतै, बृथा बहावत नीर,

भारत के वै दिन गए, गए बाँकुरे बीर। . . .

वाजपेयी जी का कहना था कि जैसे कील सोने की हो, तो भी चुभती ही है। इसी तरह अँग्रेज़ों के समय में अगर सुख-शांति हो, तो भी अंग्रेज़ी राज्य हमें अस्वीकार्य है। इसलिए कि ग़ुलामी की पीड़ा और दंश तो उसके साथ जुड़ा ही है। इसी तरह ग़ुलामी के काल में हमारी विलासिता शोभा नहीं देती। सुख तो तभी मिल सकता है, जब यह दुःशासन ख़त्म हो और दुखियारी द्रोपदी के केश सुलझ जाएँ!

[5]

एक निर्भीक चिंतक और विद्वान

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का इतना सम्मान इसलिए भी है कि वे बड़े निर्भीक चिंतक और विद्वान थे। जो बात ठीक जँचती थी, उसे डंके की चोट पर कहने का साहस और माद्दा उनमें था। अक्सर लोग यह कहते हैं कि संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ है यानी हिंदी संस्कृत की पुत्री है। आचार्य वाजपेयी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। पर वे हिंदी की अपनी स्वतंत्र सत्ता मानते हैं। संस्कृत से हिंदी जनमी है, इस रूढ़ विचार या स्थापना को वे ग़लत मानते हैं और अपनी बात के समर्थन में तर्क देते हैं। ‘हिंदी शब्दानुशासन’ के प्रारंभ में ही वाजपेयी जी बहुतों को हैरान करने वाली एक बड़ी क्रांतिकारी स्थापना सामने रखते हैं। उनका कहना है—

“हिंदी की उत्पत्ति उस संस्कृत भाषा से नहीं है जो वेदों में, उपनिषदों में तथा कालिदास या वाल्मीकि के ग्रंथों में हमें उपलब्ध है। ‘करोति’ से ‘करता है’ एकदम कैसे निकल पड़ेगा? ‘रामः करोति’ की तरह ‘सीता करोति’ भी संस्कृत में चलता है। परन्तु हिंदी में लड़का चलता है, करता है, खाता है, और लड़की चलती है, करती है, खाती है—होता है। कितना अंतर! यह ठीक है कि चल, खा, कर शब्द-रूप संस्कृत के चल, कृ, खाद् से मिलते-जुलते हैं, परन्तु इस मेल-जोल का यह मतलब नहीं कि ‘चलति’ से ‘चलता है’ निकल पड़ा। दोनों की चाल एकदम अलग-अलग है।”

वाजपेयी जी ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि हिंदी और संस्कृत दोनों का पृथक् और स्वतंत्र पद्धति पर विकास हुआ है। वाजपेयी इन दोनों को एक ही मूल भाषा की शाखाएँ मानते हैं। उनका कहना है कि ये दोनों शाखाएँ इतनी विशाल हैं कि तना कहीं भी दिखाई नहीं देता और उसका इतना अधिक विस्तार है कि कोई सहसा समझ नहीं पाता कि कहाँ से ये चली हैं।

वाजपेयी जी की तीसरी स्थापना को डॉ. रामविलास शर्मा ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि वाजपेयी जी के सामने एक निष्कर्ष स्पष्ट है कि हिंदी की अनेक विशेषताओं का सम्बन्ध न वैदिक संस्कृत से है, न लौकिक संस्कृत से और न अपभ्रंश से ही। उनका सम्बन्ध खड़ी बोली क्षेत्र की किसी प्राचीन बोली से ही हो सकता है। वाजपेयी जी के भाषा-चिंतन का निचोड़ सामने रखते हुए रामविलासजी लिखते हैं—

“किशोरीदास वाजपेयी ने बहुत स्पष्टता और दृढ़ता से इस धारणा का खंडन किया है कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। . . . संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए वाजपेयी जी का यह कहना कि हिंदी संस्कृत की पुत्री नहीं है, बौद्धिक ईमानदारी की एक अनुकरणीय मिसाल है। ईमानदारी के अलावा यह साहस का भी काम है, क्योंकि संस्कृत के प्रति श्रद्धा की होड़ में कोई भी हिंदी की स्वतंत्र सत्ता मानने की ढिठाई नहीं कर सकता। इसलिए वाजपेयी जी की हिंदी-संस्कृत सम्बन्धी स्थापना का अन्यतम महत्त्व है।”

वाजपेयी जी से पहले कामताप्रसाद गुरु ने जब हिंदी व्याकरण की रचना की, तो उन्होंने बड़ी स्पष्टता से अपने व्याकरण-ग्रंथ की कमियों को भी स्वीकार किया। साथ ही यह भी कहा कि “इसका संपादन तभी सम्भव होगा, जब संस्कृत के अद्वितीय वैयाकरण हिंदी को एक स्वतंत्र और उन्नत भाषा समझकर उसके व्याकरण का अनुशीलन करेंगे।”

किशोरीदास वाजपेयी ने दरअसल यही किया, जिसकी ओर कामताप्रसाद गुरु ने इशारा किया था। गुरु जी के हिंदी व्याकरण का आधार अंग्रेज़ी व्याकरण है, पर वाजपेयी जी को यह स्वीकार नहीं है। हिंदी का व्याकरण तो हिंदी की स्वतंत्र प्रकृति के आधार पर होना चाहिए। उनकी पहली ही स्थापना यह है कि “हिंदी एक स्वतंत्र भाषा है, वह संस्कृत से अनुप्राणित अवश्य है, जैसे अनेक भारतीय भाषाएँ, परन्तु वह अपने क्षेत्र में सार्वभौम सत्ता रखती है।”

वाजपेयी जी ने ‘हिंदी शब्दानुशासन’ ऐसे ही किसी झोंक में नहीं लिख दिया। उसके पीछे उनकी बड़ी तैयारी थी और उसकी भूमिका बहुत पहले से बन रही थी। ‘हिंदी शब्दानुशासन’ की रचना उन्होंने छठे दशक के उत्तरार्द्ध में की। उससे काफ़ी पहले सन् 1943 में उन्होंने ‘ब्रजभाषा का व्याकरण’ लिखकर भाषाविज्ञान में अपनी उपस्थिति की धमक पैदा कर दी थी। इसके छह वर्ष बाद सन् 1949 में उन्होंने ‘राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण’ लिखा। फिर इसके आठ बरस बाद सन् 1957 में छपकर आया ‘हिंदी शब्दानुशासन’। उसके बाद भी इस दिशा में उनके चिंतन-मनन का सिलसिला चलता रहा। सन् 1949 में उन्होंने ‘हिंदी निरुक्त’ ग्रंथ लिखा था। इसकी भूमिका में वे लिखते हैं—

“इस देश के अनेक आधुनिक आचार्यों ने यह लिख दिया कि भाषाविज्ञान का उदय सर्वप्रथम यूरोप में हुआ। यही बात आलोचनात्मक साहित्य के लिए भी कही और लिखी गई थी, पर जब मैंने . . . ‘माधुरी’ में ‘आलोचना का जन्म और विकास’ शीर्षक लेख छपाकर उस भ्रांत धारणा का निराकरण किया, तब लोगों ने वैसा लिखना बंद किया।”

आचार्य वाजपेयी बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे। पर व्याकरण की सीमाओं को भी जानते थे। उन्होंने लिखा, “भाषा प्रधान है और व्याकरण उसका अनुगामी या विवेचक है। हम अपनी भाषा जिस रूप में और जिस तरह बोलते हैं, वही शुद्ध है। उसके उसी रूप के तात्विक विवेचन का नाम व्याकरण है। व्याकरण से परभाषा–भाषी हमारी भाषा सीखने में सहायता पाते हैं और हम अपनी भाषा की विवेचना से आनंद का अनुभव करते हैं।”

इसी तरह वे यह मानते हैं कि व्याकरण भाषा का अनुगामी है। उसके पीछे-पीछे चलता है। वाजपेयी जी के शब्दों में, “सारांश यह है कि व्याकरण भाषा के विवेचन का नाम है। भाषा पहले बनती है, व्याकरण उसके बाद। जैसी भाषा होती है, वैसा व्याकरण बनाया जाता है, व्याकरण के अनुसार भाषा नहीं।”

वाजपेयी जी ने बड़ी मेहनत और सूझ-बूझ से ‘ब्रज भाषा का व्याकरण’ लिखा, जो कि ब्रजभाषा का पहला व्याकरण माना जाता है। सन् 1968 में उनका ग्रंथ ‘हिंदी की वर्तनी और शब्द-विश्लेषण’ सामने आया। ‘हिंदी शब्दानुशासन’ ने जो पीठिका रची, उसी को वे आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने शब्दों के रूप स्थिर करने का बड़ा काम किया। हिंदी की मानक वर्तनी के लिहाज़ से वाजपेयी जी ‘जाए’, ‘जाएगा’ तथा ‘आए’, ‘आई’ को ग्रहण करते हैं, ‘जाये’, ‘जायेगा’, ‘गये’, ‘गयी’ को नहीं। संस्कृत में ‘राष्ट्रिय’ भले ही चलता हो, पर हिंदी में वे ‘राष्ट्रीय’ लिखे जाने के ही हामी हैं। इसी तरह ‘अंतर्राष्ट्रीय’ उन्हें स्वीकार्य है, ‘अंतरराष्ट्रीय’ नहीं।

[6]

उसी गँवई पोशाक में दिया व्याख्यान

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का काम ही नहीं, व्यक्तित्व भी विलक्षण था। निर्भीकता उनमें कूट-कूटकर भरी हुई थी। और एक तरह की ग्रामीण सादगी भी।

डॉ. कुँवर चंद्रप्रकाश सिंह वे वाजपेयी से जुड़ा एक दिलचस्प प्रसंग लिखा है। एक बार वे रेल से यात्रा कर रहे थे, तभी संयोगवश आचार्य वाजपेयी उन्हें मिल गए। उन दिनों चंद्रप्रकाश सिंह राजस्थान के जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष थे तो उन्होंने वाजपेयी जी को अपने विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया। इसके लिए भाषाविज्ञान पर एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। उसमें आचार्य किशोरीदास वाजपेयी आए।

भाषाविज्ञान पर जो सेमिनार किया गया, उसका जोधपुर उच्च न्यायालय के न्यायमूति श्री बेरी ने उद्घाटन किया। आचार्य वाजपेयी को बोलना था और हिंदी के व्याकरण तथा भाषाविज्ञान से संबंधित अपनी स्थापनाएँ छात्रों और प्राध्यापकों के सामने रखनी थीं। गरमियाँ थीं। कुछ देर तक तो वाजपेयी जी भीषण गरमी में बोलते रहे, फिर अकुला गए। आख़िर उन्होंने अपना पसीने से तर कुरता निकाला औ उसे आसन पर रख दिया। फिर न्यायमूति बेरी की ओर देखते हुए बोले, “इस गरमी में कुरता पहने रहने की औपचारिकता के साथ-साथ विचारपूर्ण भाषण देते रहना सम्भव नहीं है।”

इसके बाद अपनी उसी गँवई पोशाक में बनियान पहने हुए वे देर तक बोलते और अपने पांडित्य और ज्ञान की गंगा में लोगों को अवगाहन कराते रहे। अपने विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान से उन्होंने सभी को अभिभूत कर दिया।

इतना ही नहीं, जितने समय वे कुँवर चंद्रप्रकाश सिंह के घर रहे, उसी अधिकार के साथ जैसे यह उन्हीं का अपना घर है। यहाँ तक कि भोजन में इतना घी रहेगा और इसमें इतनी हींग डाली जाएगी, बीच-बीच में यह भी वे गृहिणी को समझा देते थे।

इसी तरह हरिदत्त भट्ट ‘शैलेष’ ने वाजपेयी जी के बारे में एक दिलचस्प संस्मरण लिखा है। राहुल जी से उनकी भाषाविज्ञान संबंधी बातें चल रही थीं। अचानक उन्होंने कहा, “भट्ट जी, कभी कनखल जाओ तो पं. किशोरीदास वाजपेयी से ज़रूर मिलना। मैं उन्हें भारतीय भाषाविज्ञान का प्रथम मुनि मानता हूँ।”

सुनकर भट्ट जी कुछ चकित हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, हमारे यहाँ तो पहले से पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन व्याकरण मुनि-त्रय कहलाते हैं। फिर भी राहुल जी जैसे महापंडित ने किशोरीदास वाजपेयी को भारतीय भाषाविज्ञान का ‘प्रथम मुनि’ कहा? आख़िर क्यों? बस तभी से वाजपेयी जी के दर्शन के लिए उनका मन लालायित था। उनसे मिलना हुआ तो अभिभूत हो गए। समझ गए, राहुलजी क्यों उनकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे।

हरिदत्त भट्ट ‘शैलेष’ जब आचार्य वाजपेयी के पास पहुँचे, तो बातों-बातों में आर्य-द्रविड़ की बात चली। इस पर उन्हें वाजपेयी जी के बड़े विद्वत्तापूर्ण विचार सुनने को मिले। उन्होंने अपने विस्तृत अध्ययन के आधार पर बताया कि आर्य और द्रविड़ के झगड़े की बात झूठी है। इन दोनों में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। फिर वे बताते हैं कि रामायण में जिन निषादों का ज़िक्र है, वे ही असल में द्रविड़ थे। मूल रूप से वे ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के लोग थे। वहाँ से किसी विशेष परिस्थिति में वे भारत आए थे और आगे चलकर दक्षिण में छा गए। वह क्षेत्र ख़ाली था, वे वहाँ बस गए और जल्दी ही ख़ासे संपन्न हो गए। वे जिस क्षेत्र में बसे थे, वह समुद्र के किनारे है। समुद्र से लक्ष्मी के निकलने की कथा हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। संभवतः इसी अर्थ में वे पहले ‘द्रविण’ कहलाए और फिर बाद में उन्हें ‘द्रविड़’ कहा जाने लगा। उन्हें भारतीयों से कभी विलग नहीं समझा गया। यहाँ तक कि चार वर्णों की तरह पाँचवाँ वर्ण निषाद माना गया। इस अर्थ में द्रविड़ हमेशा हमारे यहाँ सम्मान का सूचक रहा। उनके तिरस्कार या उनके प्रति आर्यों के शत्रु भाव की बात झूठी है।

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी बड़े निर्भीक चिंतक थे और जो बात उन्हें सही लगे, उसे डंके की चोट पर सही कहने का माद्दा उनमें था। तब वे इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं करते थे कि उनकी राय बड़े-बड़े नामी और धुरंधर चिंतकों से एकदम अलग या फिर उनके विरोध में है। सामने भले ही कोई बड़े भारी पद-प्रतिष्ठा वाला शख़्स खड़ा हो, मगर बात के पीछे प्रबल तर्क हो, तो उसे लेकर वे भरी सभा में बड़े से बड़े अफ़लातून को भी ललकार सकते थे। वे उन पढ़े-लिखे मगर अभिमानी लोगों की भूलों की ओर भी बार-बार इशारा करते थे, जो गाँव के अपढ़ लोगों की भाषा को सुधारने के नाम पर हिंदी भाषा की प्रकृति और मिज़ाज से मनमाना खिलवाड़ करते हैं।

भारत की अधिकांश जनता बोलती है—‘इकतारा’, ‘दुपहर’, ‘सतखंडा’, ‘तिमंजिला’, ‘अठपहलू’, ‘सतकुइयाँ’ . . . आदि। पर पढ़े-लिखे लोग समझते हैं कि देश की अनपढ़ जनता ग़लत बोलती है और इन शब्दों को सुधार देना चाहिए। और वे शब्दों को इस तरह सुधारकर लिखते हैं—‘एकतारा’, ‘दोपहर’ . . . आदि-आदि।

किशोरीदास वाजपेयी ऐसे पढ़ाकुओं के कथित ज्ञान पर हँसते हैं। वे साफ़-साफ़ कहते हैं कि यह भाषा को सुधारना नहीं, बल्कि बिगाड़ना है। एक लेख में अपनी बात को तर्कसहित साबित करते हुए वे लिखते हैं—

“अब ‘इकतारा’ को ‘एकतारा’, ‘दुपहर’ को ‘दोपहर’ और ‘दुपहरी’ को ‘दोपहरी’ लिखा जाने लगा है। इस प्रकार लिखने वाले विद्वान अपनी समझ से तो ख़ूब सोच-समझकर शुद्ध हिंदी लिखते हैं, पर हो ग़लत जाता है। वे ‘इक’ और ‘एक’, ‘दु’ और ‘दो’ करके इसीलिए लिखते हैं कि शब्द शुद्ध हो जाएँ, परन्तु उन्हें मालूम नहीं कि संख्यावाचक शब्दों का आद्य स्वर द्विगु तथा बहुब्रीहि द्विगु समासों में ऐसे स्थलों में प्रायः गुरु से लघु या दीर्घ से ह्रस्व हो जाया करता है। ए का ह्रस्व इ तथा ओ का ह्रस्व उ ही होता है। इसी तरह दो पहरों का पूरा हो जाना ‘दुपहर’ या ‘दुपहरी’ होता है, ‘दोपहरी’ नहीं। इसी प्रकार सात नाजों या अनाजों का समाहार होता है ‘सतनजा’, ‘सातनजा’ नहीं। ‘अठपहलू’, ‘दुमंजिला’, ‘तिमंजिला’, ‘पँचमढ़ी’, ‘सतकुइयाँ’ आदि प्रयोग इसी नियम के आधार पर हैं। कोई कहे कि यह नियम किस आधार पर बना तो जवाब दिया जाएगा कि हिंदी भाषा की प्रकृति के आधार पर। हिंदी भाषी जनता ‘दुपहर’ बोलती है, ‘दोपहर’ नहीं। लोक में ‘इकतारा’ सुना जाता है, ‘एकतारा’ नई बात है।”

अंत में वाजपेयी जी एक बड़ी काम की बात कहते हैं, जो हर भाषाविज्ञानी को अपने सामने फ़्रेम में मढ़वाकर रख लेनी चाहिए। वे कहते हैं—

“भाषा के प्रयोग देखकर ही व्याकरण बनता है। व्याकरण कोई अलौकिक चीज़ नहीं है और किसी भी भाषा को विकृत करना महापाप है, भले ही आज उसके लिए किसी को कुछ दंड न मिले।”

इसी तरह भाषा की अराजकता और मनमानेपन पर वे कठोर ढंग से, पर तर्क सहित ऐसा प्रहार करते हैं कि बड़े-बड़े विद्वान भी तिलमिला जाएँ। पर भला वे वाजपेयी जी के तर्कों की काट कहाँ से लाएँगे? और यही चीज़ तो किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का अजेय योद्धा साबित करती है।

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की इसी प्रचंड विद्वत्ता और अक्खड़ता की तारीफ़ करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी कभी-कभी थोड़े विनोद भाव से अपने शिष्यों के आगे वाजपेयी जी के तीन गुणों का बखान करते थे—मोटा, सोटा और लोटा। ये तीन ख़ासियतें ही वाजपेयी जी को कबीर की तरह ही एक खरा और ठेठ गँवई व्यक्तित्व देती हैं और यही उनकी सबसे अलग पहचान भी है। आचार्य द्विवेदी का कहना है कि वाजपेयी जी फक्कड़ विद्वान हैं। कबीरदास जी की तरह वे अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं और उन्हीं की तरह वे दूसरों की बात को बिना कड़ी परीक्षा के ग्रहण नहीं करते। पर साथ ही वे वाजपेयी जी की एक और विशेषता का ज़िक्र करना भी नहीं भूलते कि “उनमें एक अजीब सरलता भी है।”

और इसी कारण डॉ. नगेंद्र ने भी वाजपेयी जी को ‘हिंदी जगत का अभिनंदनीय पुरुष’ बताया है। उनका कहना है, “आधुनिक हिंदी भाषा को मानक रूप प्रदान करने में जिन विद्वानों ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया है, उनमें वाजपेयी जी का स्थान अग्रगण्य है।”

[7]

हिंदी का पाणिनि उन्हें भविष्य कहेगा

हिंदी में आज जब परस्पर देखा-देखी और ले-दे का बाज़ार गरम है, तब भला हिंदी के ऐसे खरे और खुरदरे साधक को क्यों याद किया जाए, जिसने सारी ज़िन्दगी सुविधाओं को ठोकर मारी। इसीलिए उधार के विचारों पर पलने वाले अकादमिक विद्वान जिनके पास मौलिक चिंतन के नाम पर कुछ भी नहीं है, आज भी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के दुस्साहसी भाषा-चिंतन के निकट जाते हुए डरते हैं। यह दीगर बात है कि उनकी बहुत सी बातों को वे बग़ैर वाजपेयी जी का नाम लिए बेशर्मी से उड़ा लेते हैं और इस तरह से पेश करते हैं, जैसे वे बड़ा ज्ञान बघार रहे हों। हिंदी-जगत् की इस कृतघ्नता पर दुखी होकर डॉ. अंबाप्रसाद सुमन बड़े क्षोभ के साथ लिखते हैं—

“आज भी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के ‘ब्रजभाषा का व्याकरण’, ‘राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण’ और ‘हिंदी शब्दानुशासन’ भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पूरी तरह से स्वीकृत नहीं हैं, पर इस कृतघ्नता पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह वह देश है जहाँ निराला पागल बनाया गया। यह वह देश है जिसके किसी भी विश्वविद्यालय ने महापंडित राहुल सांकत्यायन को प्रोफ़ेसर नहीं बनाया, यह वह देश है जिसके दिल्ली नगर में अमर शहीद रामपसाद बिस्मिल की छोटी बहन शास्त्रीदेवी पेट भरने के लिए एक छोटी सी कोठरी में चाय की दुकान करती थीं। हमारा देश धन्य है और हम धन्य हैं, क्योंकि हम किसी के मरने के बाद उसका श्राद्ध करना ही जानते हैं और उसकी जयंती मनाना भी जानते हैं।”

आचार्य द्विवेदी के हमेशा कष्टों और मुसीबतों में छाती तानकर रहने वाले स्वाभिमानी व्यक्तित्व को सलाम करते हुए डॉ. सुमन ने लिखा है—

“लेखकों की लेखनी दो प्रकार की होती है अर्थात् एक क़लम सोने की होती है जो प्रशस्ति के ही गीत संवादी स्वर में गाती है। दूसरी एक क़लम सरकंडे की होती है जो आलोचना के मंत्र विसंवादी स्वर में पढ़ती है। आचार्य पंडित किशोरीदास वाजपेयी के पास केवल सरकंडे की क़लम थी। वे 70 वर्ष तक निरंतर सरकंडे की क़लम से ही लिखते रहे थे।”

कहना न होगा कि अकादमिक विद्वानों की घोर उपेक्षा के बावजूद इसीलिए आज आचार्य हिंदी-जगत् में किशोरीदास वाजपेयी को वह आदर और सम्मान हासिल है, कि दस-बीस नामी-गिरामी भाषाविज्ञानियों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो वे सब मिलकर भी उनके आदमक़द व्यक्तित्व के आगे हलके लगेंगे। और वाजपेयी जी की तेजस्वी शख़्सीयत के आगे उनका व्यक्तित्व फीका और थोथा लगेगा। वाजपेयी जी हिंदी की आत्मा हैं और इस नाते वे सैकड़ों बरसों तक याद किए जाते रहेंगे।

हरिवंश राय बच्चन ने वाजपेयी जी के लिए जो पंक्तियाँ लिखी हैं, उनमें मानो सभी हिंदी वालों का दिल बोलता है, “हिंदी का पाणिनि उन्हें भविष्य कहेगा, हर हिंदी भाषी उनका ऋणी रहेगा . . .!”

6 टिप्पणियाँ

-

19 Apr, 2025 07:35 PM

बहुत सुंदर आलेख है, शिक्षाप्रद है, बहुत सी जानकारी मिली। धन्यवाद। - कादंबरी शर्मा (रामविलास जी के भाई रामशरण मुंशी जी की बेटी), नई दिल्ली

-

11 Apr, 2025 12:53 PM

पंडित किशोरीदास बाजपेयी जी पर आपका लेख बहुत अच्छा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी की बहुत श्रद्धा से सराहना करते थे। संतोष शर्मा (रामविलास जी की पुत्रवधू), नई दिल्ली

-

9 Apr, 2025 09:30 PM

पूरा आलेख ध्यानपूर्वक पढ़ गया। मैं 1964 से 1973 तक लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से जुड़ा रहा।उन दिनों श्रद्धेय किशोरी दास बाजपेयीजी कानपुर शहर में विराजमान थे। भाषा पर उनकी जबरदस्त पकड़ और हिमालय जैसा पांडित्य आज भी मेरी स्मृतियों में लहलहा रहा है। लखनऊ से दो हिंदी-दैनिक निकला करते थे। 'स्वतंत्र भारत'और 'नवजीवन'। बाजपेयी जी के पांडित्य से परिपूर्ण आलेख उनमेँ प्रायः प्रकाशित होते रहते थे। सचमुच वे हिंदी भाषा के पाणिनि थे। अथक साधक और निष्काम कर्मयोगी। इतने सुंंदर, रोचक और सारगर्भित आलेख के लिए हार्दिक बधाई, श्रद्धेय। --श्यामपलट पांडेय, अहमदाबाद, गुजरात

-

30 Mar, 2025 07:51 PM

भाषाविद् किशोरी जी वाजपेयी को लेकर ये सिर्फ़ जानकारियों से भरा आलेख नहीं है ,बल्कि हिन्दी को समृद्ध करने के अनेकानेक तजुर्बों को चरितार्थ कर समग्र जीवन को न्यौछावर करने वाले महर्षि के योगदान का उल्लेख, लेखा-जोखा , लेखांकन को गहराई से खँगालकर विस्तृत और महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति से हिन्दी की अनगढ़ यात्रा से रूबरू कराती है. प्रका़श जी ने जिस मनोयोग से,गम्भीरता से, शास्त्रज्ञता से, वैचारिक उत्खनन से, धैर्यता से वाजपेयी जी को आत्मसात् कर परोसा है भरोसा को जीवन्त रखा है वह आजकल लगभग दुर्लभ है. प्रगाढ़ और गझिन आलेख हिन्दी व हिन्दी साहित्य को परिलक्षित तो करता ही है साथ ही साथ हिन्दी की आत्मा को प्रत्यारोपण भी करता है. नई-नई प्रस्तुतियों को उदाहरणों को समाविष्ट किया है. किशोरी के जीवन परिचय से लेकर हिन्दी की अमोघ मर्मज्ञ परम्परा की जड़ों को और गहरी किया है, यह उल्लेखनीय है. इस आलेख को पढ़ते मुझे जो प्रतीति हुई है जैसे मैं भी प्रकाश जी के साथ निकल पड़ा और सभी से मिल-जुल रहा हूँ-ये ग़ज़ब की फैन्टेसी है. किशोरी ( राधा) जी के साथ मैं भी बनियान पहने सुन रहा हूँ. किशोरी जी सहज, और सीधे-सादे व्यवहार के चिंतक रहे हैं, बेतरतीब कपड़े, चालढाल मनमर्जी की तो लोगबाग उनका हास-परिहास भी करते रहें. “ उनकी जीवन भर की अकूत तपस्या को देखने की क़ूवत कम ही लोगों में है। उनका असाधारण हिंदी-प्रेम कोई सनक नहीं, हिंदी के एक प्रखर और स्वाभिमानी साधक का बड़ा ही स्वाभाविक अभिमान था, जिसे ठीक से समझा नहीं गया.” कुलमिलाकर तिलमिला कर देने वाले संदेश, संदर्भ, प्रसंग आदि इस आलेख में है और बेहद बेहतर बेबाक़ तरीक़े से किशोरी जी को हिन्दी साहित्य के पर्याय में प्रतिष्ठित करने की वैचारिक वैज्ञानिक अनुसंधानिक कोशिश भी की है. प्रकाश जी के ऋणी - वंशी माहेश्वरी.

-

26 Mar, 2025 10:05 AM

हिन्दी की विकास यात्राा.में ऐसे अनेक प्रकाश पुंज से साहित्यकार शामिल हैं जिन्होने मां भारती की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन ही समर्पित कर दिया । न नाम की कोई इच्छा या यश की कामना ,बस हिदी संसार में सम्मानित हो। उसकी एक वैश्विक पहचान बने ,यही प्रयास था।ऐसे ही साहित्य के प्रखर दिनमान सदृश किशोरीलाल बाजपेयी जी थे जिनका नाम आज परिचय का मोहताज नहीं, परन्तु यहां तक पहुचने के लिए अनेक संघर्ष और अभावों से गुजर कर भी हिंदी के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील बने रहे।वरिष्ठ लेखक आदरणीय प्रकाश मनु जी ने अपने आलेख में लिखा है -"किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के पहले ऐसे भाषाशास्त्री और व्याकरणाचार्य हैं, जिनकी सोच के पीछे हिंदी भाषा की बुनियादी समझ और ठोस वैज्ञानिक आधार था। हिन्दी के विकास, में उनकी मौलिक वैज्ञानिक सोच ने एक सशक्त जमीन तैयार की थी जहां हिन्दी का समुचित संवर्धन हो सके। एक ऐसा मान्य व्याकरण और भाषा की मौलिक समझ विकसित की जिसकी प्रशंसा राहुल सांकृत्यायन, व रामविलास शर्मा जैसे प्रखर विद्वानों ने की थी। अपने जीवन में सादगी और विद्वत्ता के पर्याय रहे किशोरीदास बाजपेई जी ने संघर्षों में तपकर खुद को कुंदन बनाया था।लेखक प्रकाश मनु जी की यशस्वी कलम ने जिस निष्ठा और समर्पण से उन्हें याद करते हुए अपनी नमनांजलि अर्पित की है,वह स्तुत्य है। आदरणीय बाजपेई जी के विषय में बहुत कम पढा गया ,उनका जीवन एक आदर्श उदाहरण बन गया जिनकी विद्वत्ता, सादगी और पांडित्य के.सम्मुख बडे बडे पंडितों का सारा ज्ञान पराजित हो जाता था। बिठूर जैसे छोटे से गांव में जन्म लेकर, घोर गरीबी में भी कमल की तरह खिलकर उन्होने हिन्दी साहित्य को जो कुछ भी दिया उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। एक बहुत सुंदर सार्थक सारगर्भित आलेख के लिए लेखक आदरणीय प्रकाश मनु जी हृदय से धन्यवाद जिन्होने अपने लेख के माध्यम से हमें ज्ञान का वह प्रकाश दिया जो सदियों तक पीढियों को मार्ग दिखाता रहेगा। पुन: बधाई, अशेष शुभ कामनाएं,इस अनुपम सृजन के लिए। आभार। पद्मा मिश्रा.जमशेदपुर

-

22 Mar, 2025 10:00 PM

जानकारियों से आप्लावित, वृहद आलेख साझा करने के लिए हार्दिक आभार और बधाई।

कृपया टिप्पणी दें

लेखक की अन्य कृतियाँ

- साहित्यिक आलेख

- कहानी

- कविता

-

- अमृता प्रीतम के लिए एक कविता

- एक अजन्मी बेटी का ख़त

- एक कवि की दुनिया

- कुछ करते-करते हो जाता है कुछ-कुछ

- क्योंकि तुम थे

- गिरधर राठी के लिए एक कविता

- चलो ऐसा करते हैं

- तानाशाह और बच्चे

- तुम बेहिसाब कहाँ भागे जा रहे हो प्रकाश मनु

- त्रिलोचन—एक बेढब संवाद

- दुख की गाँठ खुली

- दुख ने अपनी चादर तान दी है माँ

- दोस्त चित्रकार हरिपाल त्यागी के लिए

- नाट्यकर्मी गुरुशरण सिंह के न रहने पर

- पेड़ हरा हो रहा है

- बच्चों के मयंक जी

- बारिशों की हवा में पेड़

- भीष्म साहनी को याद करते हुए

- मैंने किताबों से एक घर बनाया है

- मोगरे के फूल

- राम-सीता

- विजयकिशोर मानव के नाम एक चिट्ठी

- हमने बाबा को देखा है

- ख़ाली कुर्सी का गीत

- स्मृति लेख

- आत्मकथा

- व्यक्ति चित्र

- विडियो

-

- ऑडियो

-