पिता जो हमें सर्वशक्तिमान लगते थे (भाग-2)

प्रकाश मनु

[8]

घर-परिवार का जो पुराना इतिहास बचपन में कभी-कभी जाने-अनजाने में सुनने को मिल जाता था, उसी से पता चला कि मेरे दादा जी ने बहुत कम अवस्था—कहना चाहिए कि किशोरावस्था—में ही पिता को व्यापार सँभलवा दिया था और ख़ुद मुक्त हो गए थे। यों दादा जी दमकते हुए गोरे रंग के बड़े लंबे-चौड़े, रोबीले और कर्मठ व्यक्ति थे तथा आसपास उनकी ख़ासी इज़्ज़त और दबदबा था। पर उनमें शायद कोई ऐसी निस्पृह वृत्ति भी रही हो कि बेटे ने सब सँभाल ही लिया है तो अब मुझे क्या करना है! या हो सकता है कि अपने मातृहीन बालक को वे इसी तरह अपनी देख-रेख में, अपने सामने ही मज़बूत और समर्थ बनाकर जाना चाहते हों! जो भी हो, बहुत कम उम्र में—शायद तेरह-चौदह साल की उम्र में ही, जो कि बच्चों की खाने-खेलने और शरारतें करने की उम्र होती है, पिता ने ख़ासी गंभीरता से व्यापार सँभाल लिया था। शायद इसलिए अनपढ़ होते हुए भी व्यापार उनके लिए मानो कोई हस्तामलकवत् चीज़ थी और हो सकता है कि तब भी रही हो!

मुझे याद है, जब मैं दसवीं या बारहवीं क्लास में था और कभी-कभी पिता की मदद के लिए दुकान पर बैठता था, तब भी उनके आगे हिसाब जोड़ने में लड़खड़ा जाता था। जबकि वे ‘मौखिक गणित के अलमस्त राजा’ थे। आलंकारिक रूप से नहीं—सचमुच! मिनटों में अपने अज्ञात, रहस्यमय मौखिक गणितीय सूत्रों से—जो उन्होंने निस्संदेह दादा जी से सीखे होंगे—एकदम सही-सही हल निकालकर, वे बड़े सरलपने वाले गर्व से हमारे आगे ला धरते थे कि, “लो, यह रहा जवाब! तुम अभी तक अपने काग़ज़-पेंसिल से निकाल ही नहीं पाए! क्या फ़ायदा तुम्हारी पढ़ाई का? न जाने ख़्वा-मख़्वाह क्या करसत-सी करते रहते हो!”

और फिर हमारे गणित के हिसाब में कई बार ‘ब्लंडर मिस्टेक्स’ होतीं, भद्दी गड़बड़ियाँ! कभी-कभी हम ठीक से हासिल जोड़ना भूल जाते या या फिर जोड़ में संख्याएँ ऊपर से नीचे लिखते हुए अंकों के स्थान या मूल्यवत्ता (वैल्यू) में इकाई-दहाई-सैकड़ा आदि की गड़बड़ कर जाते और सैकड़ों या हज़ारों रुपए का उलट-फेर हो जाता, जबकि पिता को मैंने आज तक एक बार भी गणित यानी हिसाब-किताब में चूक या ग़लती करते नहीं पाया। मैं इसे कोई मामूली बात तो नहीं मान सकता। इसलिए कि हक़ीक़त यह है कि उनकी अनपढ़ता हमारे सारे पढ़ाकूपन पर भारी थी। उनकी अनपढ़ता व्यावहारिक ज्ञान से जुड़कर ख़ुद को समृद्ध कर लेती थी, जबकि हमारा पढ़ाकूपन किताबी था, सिर्फ़ किताबी। इसलिए निहायत छूछा।

आश्चर्य! पिता से उनकी व्यापार की भाषा, यानी मुड़िया तो मैंने सीख ली, पर उनके वे अज्ञात, रहस्यमय गणितीय सूत्र सीखने में क़तई सफल न हो सका, जिनमें वे हमें खेल-खेल में मात दे देते थे। पिता ने नहीं सिखाने चाहे, ऐसा नहीं। बस हमारा मस्तिष्क ही उन्हें पकड़ नहीं पाता था। शायद वह उतना सबल नहीं था या कोई बुनियादी गड़बड़ थी। यानी हममें वे संस्कार, समर्पण-भावना, आदर और मानसिक अनुकूलन नहीं था, जिनसे ये जटिल घरेलू सूत्र सीखे और हस्तामलकवत् किए जा सकते थे! हाँ, आज थोड़ा-थोड़ा मुझे उनका अनुमान है। अगर उन्हें कोई जोड़, गुणा या भाग करना है और उनमें से एक संख्या 99, 98 या 103 सरीखी कोई दिक़्क़ततलब संख्या है, तो वे सौ झट सौ से हिसाब लगाएँगे, और उसमें से कोई आसान-सी राशि जोड़ या घटाकर एकदम सही-सही जवाब बता देंगे।

ऐसे ही ढैया, पौना, ड्यौढ़ा आदि के जादुई पहाड़े उन्हें झट मौखिक हिसाब लगाने में मदद करते थे और हम कॉपी पर संख्याएँ लिखकर हिसाब लगाते समय टापते ही रह जाते थे। हम अपने भिन्न यानी बटे वाले तरीक़े से बमुश्किल हिसाब लगाकर बड़े अनाश्वस्त भाव से उनकी ओर देखते तो उन्हें मुस्कुराते पाते। इसलिए कि ऐसे मौक़ों पर उनका तेज़तर्रार घोड़ा कब का विश्वविजय करके वापस घर लौट चुका होता था।

पीछे मैंने कहीं शायद ज़िक्र किया है कि दादा जी जैसे लंबे-चौड़े थे, वैसे पिता नहीं है। उनका क़द अपेक्षाकृत कुछ छोटा था और उस समय शरीर भी कुछ दुबला ही था, ज़्यादा पुष्ट नहीं था। पिता और माँ गाँव के निकट पहाड़ से गिरने वाले पानी के एक ही सोते से रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए पानी भरने जाते थे। माँ जो कि ज़मींदार की बेटी थीं, हमेशा सहेलियों से घिरी हुई रहतीं और पिता जो घर में अकेले बालक थे, एकदम अकेले और कुछ-कुछ सकुचाए हुए-से खड़े रहते। पिता कभी-कभी हँसकर बताते हैं कि तब माँ और उनकी सहेलियाँ उन्हें छेड़ती थीं और कभी-कभी तो अच्छा-ख़ासा मज़ाक़ बनाती थीं . . .

बाद में हमारी पड़दादी यानी पिता की दादी जी ने, जो मातृविहीन पोते से बहुत प्यार करती थीं, हमारी नानी से बात की कि “मेरा तो एक ही पोता है। अपनी लड़की की शादी इससे कर दो, तो लड़की हमारे यहाँ राज करेगी।” और यही नहीं, हमारी पड़दादी जी नानी घेली के घर में नित नए-नए उपहार भी भेजा करती थीं, जिससे उनके मन पर घर की संपन्नता की छाप पड़े और वे इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएँ।

हमारी माँ का परिवार कहीं ज़्यादा ऊँचा ज़मींदार परिवार था। पिता वणिक-पुत्र थे। आर्थिक हालत अच्छी थी। पर दादा जी के परिवार में वैसा नाम, यश और पैसा शायद न रहा हो। यों भी उस ज़माने की एक विचित्र बात यह थी—आज से एकदम भिन्न—जिसके कारण को अभी मैं नहीं समझ पाया हूँ कि शादी के लिए लड़की मिलने में ज़्यादा दिक़्क़त थी। ठीक-ठाक हैसियत वाले सम्मानित लोग आसानी से अपनी लड़की देने को राज़ी न होते थे और यों बहुत-से लड़के अपने जोड़ की लड़की न मिलने के कारण बिन ब्याहे रह जाते थे। फिर पत्नी के न रहने पर दूसरी शादी करना तो लगभग नामुमकिन ही था।

दिलचस्प बात तो यह है कि कई हिंदू इस हालत में मुसलमान इसलिए हो जाते थे कि इससे किसी मुस्लिम लड़की से उनकी शादी हो जाएगी। और ऐसा हो भी जाता था। ऐसा एक क़िस्सा कश्मीरी भाई साहब सुनाते हैं कि लांबा परिवार के एक अधेड़ व्यक्ति ने जो विधुर था और शादी करने को बहुत ज़्यादा उत्सुक था, धर्म-परिर्वतन कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। मुसलमानों ने उससे वादा किया था कि मुसलमान हो जाने पर वे उसकी शादी ज़रूर करा देंगे। इस पर काफ़ी हल्ला मचा था कि मुसलमानों ने एक हिंदू को जबरन मुस्लिम बना लिया और उसे न जाने क्या तो अभक्ष्य खिला दिया!

बात नाना जी तक पहुँची। वे तब कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे। लौटे तो यह बावेला देखने-सुनने को मिला। उन्होंने घर आकर पानी भी नहीं पिया। उन्हीं क़दमों से तेज़-तेज़ चलते हुए सीधे मस्जिद की ओर गए। भीतर जाकर उस अधेड़ व्यक्ति से पूछा, “निर्भय होकर मुझे बताओ कि तुझे ये लोग जबरन लाए हैं या तू ख़ुद आया है?”

उसने साफ़-साफ़ कहा, “हकीम साहब, मैं तो ख़ुद ही आया हूँ!”

“अब क्या चाहता है? हिंदू रहना चाहता है कि मुसलमान . . .?” नाना जी ने सीधे-सीधे पूछ लिया।

उसने कहा, “हकीम साहब, अब तो सब कुछ हो चुका जो होना था। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जो होगा सो देखा जाएगा!!”

इस पर नाना जी ने कहा, “ठीक है। अगर कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई और तू ख़ुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया है तो ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता।”

और उसी समय मस्जिद से बाहर आकर उन्होंने सबसे कहा, “सब लोग अपने-अपने घर जाओ। अगर अपनी मर्ज़ी से और ख़ुशी से इसने इस्लाम मंज़ूर किया है तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अच्छा-बुरा है, यह ख़ुद भुगतेगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़बरदस्ती वाली बात होती तो यक़ीन मानो, मैं यह हरगिज़ न होने देता।”

और यों उस सनसनीखेज़ नाटक का अंत हुआ, बग़ैर किसी घृणा, तू-तू, मैं-मैं और मनोमालिन्य के!

लेकिन यह सवाल मेरे मन में अब भी दस्तक दे रहा है कि उस ज़माने में लड़कों की शादी में इतनी परेशानी क्यों थी और शादी के लिए लड़कियाँ क्यों नहीं मिल पाती थीं? क्या इसके पीछे यह बात रही होगी कि लड़कियों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम था? क्या राजस्थान की तरह पंजाब में भी लड़कियों की भ्रूण-हत्या की कोई परंपरा थी? पर मैंने ऐसा किसी से सुना नहीं है। कहीं किसी लोकगीत या लोककथा में भी इसका ज़िक्र नहीं मिलता। कोई कहावत भी मैंने ऐसी नहीं सुनी। तो फिर . . .?

लगता है कि शादियों में आभिजात्य का दबाव उन दिनों ज़्यादा था। शादी में जाति, कुल, हैसियत वग़ैरह का एक सीमा से ज़्यादा दख़ल भी एक अजब-सी जकड़बंदी में बदल गया होगा। ‘लड़की उच्च कुल की हो, नहीं तो शादी कैसे करें!’ वाली बात चलती हागी। और लड़की देते समय ‘अच्छे, कुलीन परिवार का योग्य लड़का’ ढूँढ़ने की इच्छा भी स्वाभाविक रूप से कुछ ज़्यादा ही रहती होगी, ताकि लड़की विवाह के बाद हर तरह से सुखी रहे! तब यह चिंता लगती है, आज से ज़्यादा रहती होगी। इस कारण शायद शादियाँ में इतनी मुश्किल थी। यानी शादी लड़के-लड़की से ज़्यादा दो घरानों के बीच आपसी सम्बन्ध की बात थी।

एक और बात यह है कि माँ-पिता जिस इलाक़े के थे, वह मुस्लिम बहुल इलाक़ा था। वहाँ हिंदू परिवार कम थे, पर वे आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे। मुस्लिम संख्या में अधिक थे। शायद आबादी के लिहाज़ से कई गुना थे, पर वे बहुत ग़रीब और विपन्न हालत में थे। यानी वहाँ हिंदू आबादी विरल थी और दूर-दूर तक छितराई हुई थी। ऐसे में लड़का लड़की को न जाने कहाँ ले जाकर रखेगा? ठीक से रखेगा भी कि नहीं? लड़की के पिता की ये चिंताएँ ज़्यादा प्रबल थीं। फिर उन दिनों यातायात के साधन भी बहुत कम रहे होंगे। इसलिए शादी से पहले लड़के और उसके परिवार को अच्छी तरह ठोंक-बजाकर देख लो, यह भावना आई होगी और इसीलिए शादी के लिए लड़कियाँ आसानी से मिलती न थीं।

शायद इन्हीं परेशानियों के चलते पंजाब में एक गाँव के लड़के-लड़की में भी बड़े मज़े में शादी हो जाती थी। बहुतेरी जगहों पर, मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं होता और इस तरह के विवाह को बहुत बुरा माना जाता है। एक गाँव के लड़के-लड़की तो आपस में भाई-बहन हैं, वहाँ यह मानने का रिवाज़ है और इसके उल्लंघन को बहुत बुरा, असह्य या अक्षम्य अपराध माना जाता है। पर पंजाब में शायद ज़्यादातर जगहों पर ऐसा कोई ‘बैरियर’ न था। जैसे कि मेरे माँ-पिता दोनों ही कुरड़ गाँव के थे और बचपन से एक-दूसरे को जानते और शायद साथ-साथ खेलते होंगे। और फिर वे सहज ही शादी के बंधन में बँध गए . . .।

फिर एक बात और! मुझे लगता है कि यह जो शादियों के लिए लड़कियों के न मिलने का संकट था, इसी से पंजाब में दोहरे रिश्तों की परंपरा चली कि देखो भाई, अगर हमारे परिवार से लड़की लेनी है तो अपनी लड़की भी दो। यानी हमारे परिवार के किसी लड़के से अपने परिवार की किसी बेटी, बहन या भतीजी वग़ैरह की शादी करो! और ऐसे दोहरे विवाह का उदाहरण ख़ुद हमारे यहाँ भी है। हालाँकि मुझे बचपन से ही उन्हें समझने में बड़ी उलझन होती थी। अब भी होती है।

यहीं पिता के बारे में सुनी हुई एक दिलचस्प बात और दर्ज कर दूँ कि अपनी तरुणाई के दिनों में उन्हें बहुत लंबे-लंबे, गदरन तक लटकने वाले बाल रखने का शौक़ था। हमने तो जब से सचेत भाव से देखा है, उनके छोटे-छोटे बालों वाले चेहरे का ही ध्यान आता है। पर कश्मीरी भाईसाहब बताते हैं कि इन दिनों लड़कों में पीछे लटकते हुए लंबे-लंबे बालों का फ़ैशन चला हुआ था। यानी जैसा हम चित्रों में कालिदास को देखते हैं, वैसे कवियाना बाल! पिता उन लंबे बालों में कैसे लगते होंगे, इसकी कल्पना मेरे लिए मुश्किल है। पिता का स्वस्थ और कुछ-कुछ गोलाई लिए हुए अंडाकार चेहरा, ख़ूब गोरा ललछौंहा रंग। लगता है, लंबे बालों में वे ख़ासे जँचते होंगे। पर यह कल्पना करना कि वैसी धज में वे कैसे लगते होंगे, मेरे लिए मुश्किल है।

आज ख़ुद मैं अपने लंबे बालों को विदा देकर पिता की तरह ही हाथ की पकड़ाई में न आने वाले छोटे, बहुत छोटे बाल रखने लगा हूँ और नाई की दुकान पर जाता हूँ तो वह बग़ैर मुझसे पूछे, मुस्कुराते हुए अपनी कैंची चमकाने लगता है। इसके पीछे कहीं न कहीं पिता का छोटे बालों का आग्रह भी शायद रहा है। तो इस हालत में लगता है कि अच्छा हुआ, पिता जल्दी ही छोटे-छोटे बालों वाले अपने सहज रूप में आ गए। कम से कम उनका ‘पितापन’ तो इसी सादगी में अधिक जँचता है!

[9]

इसमें शक नहीं कि पिता कुछ कड़ियल स्वभाव के थे। यानी जो ठान लिया सो ठान लिया और उसे वे करके दिखाएँगे, भले ही उसके लिए उन्हें दिन-रात एक करना पड़े। शायद पिता के स्वभाव का यह कड़ियलपन ही था कि देश-विभाजन के समय वे बहुत कुछ खोकर आए, लेकिन टूटे नहीं। उन्हें ख़ुद पर, अपनी व्यवसाय-बुद्धि पर, अपनी कर्मठता या कहिए कि मेहनत कर सकने की ताक़त पर पूरा भरोसा था। सन् 1947 में पहले अंबाला और फिर शिकोहाबाद में हमारा परिवार आया।

मैं समझता हूँ, अंबाला में बहुत थोड़े दिन हमारा परिवार रुका होगा। मुश्किल से साल भर। मेरी बड़ी बहन जी शान्ति का विवाह वहीं हुआ। बल्कि उनका विवाह होना ही वह कारण बना कि एक आकस्मिक संयोग के तहत हम शिकोहाबाद आ पहुँचे। पहले बड़े जीजा श्रीराम लांबा सपरिवार शिकोहाबाद आए और यहीं बसने का उन्होंने इरादा कर लिया। फिर उनके साथ-साथ हमारा परिवार भी यहाँ चला आया। जीजा जी अक्सर हँसकर यह प्रसंग सुनाया करते थे कि उस मौक़े पर पूरे घर भर में उनका ख़ूब मज़ाक़ बना था। उनके घर के लोग हँसकर फब्ती कसते थे, “ओए श्रीराम, तुम तो लड़की के साथ-साथ दहेज़ में उसका पूरा टब्बर ही उठा लाए!”

शिकोहाबाद में जब हमारा परिवार आया, तो लगता है कि माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पिता कंधों पर बड़ी-सी पोटली लटकाए आसपास के गाँवों में कपड़ा बेचने जाते थे। पर जल्दी ही उन्होंने अपनी साख बना ली थी और काम ठीक-ठाक चल निकला था। हमेशा ही उनका भरोसा औरों से दो पैसा ज़्यादा लेकर चीज़ बढ़िया और टिकाऊ देने का रहा है। इसमें शुरू में थोड़ी मुश्किल तो आती है, पर आपकी साख ऐसी बनती है कि ग्राहक आपको ढूँढ़ता हुआ आपके पास आता है और उसे चाहे कितना ही इंतज़ार करना पड़े, वह आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाता। पिता जी के काम करने के ढंग को जितना मैंने देखा, यह बात मुझे हमेशा महसूस हुई कि वे चीज़ बहुत सस्ती देने के फेर में नहीं पड़े। फिर भी उनका भरोसा ऐसा था कि ग्राहक उन्हें प्यार करते थे और उन्हें छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। वे आगे दूसरों को भी पिता की इस ख़ासियत के बारे में बताते। और इसीलिए बहुतेरे लोग जाने कहाँ-कहाँ से ढूँढ़ते हुए उनके पास आते थे।

अलबत्ता, उन दिनों पिता की धर्मबहन बन गई थीं सीता आहूजा, जिनका परिवार हमसे पहले शिकोहाबाद आकर बस गया था। उन्होंने इस कठिन मौक़े पर काफ़ी मदद की। शिकोहाबाद में हमारा जो ख़ूब बड़ा-सा पैतृक मकान है, वह उन्हीं के कारण मिला। उन दिनों शायद तरीक़ा यह था कि जो घर ख़ाली दिखाई दे, उसमें रहने लगो और फिर सरकार से उसका क्लेम ले लो। सीता आहूजा के परिवार का शायद दो मकानों पर क़ब्ज़ा था। पर एक ही मकान उन्होंने क्लेम में मिल सकता था, इसलिए उन्होंने इस मकान को छोड़ा और वह क्लेम में हमें दिलवा दिया। अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी इस सहज-सरल आत्मीयता और सहयोगी भाव के कारण सिर पर छत हो जाने से उस समय हमारे परिवार को किस क़द्र राहत मिली होगी। यों भी जो लोग विस्थापित होकर आए और लगभग एक जैसी मुसीबतें झेल रहे थे, उनमें आगे बढ़कर एक-दूसरे की मदद करने का भाव, इनसानियत और भाईचारा आज की बनिस्बत कहीं ज़्यादा था।

पिता अब तक शायद किराए पर एक दुकान लेकर कपड़े की दुकान शुरू कर चुके थे। पिता के साथ बड़े भाईसाहब बलराज जी भी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके बैठने लगे थे। पिता ने कपड़े की दुकान बड़े भाईसाहब को सौंपी और बिरादरी के एक परिचित शख़्स गोपालदास के साथ साझे में आटा चक्की और तेल के एक्सपेलर का काम शुरू कर दिया। काम अच्छा चला और जल्दी ही पिता की छवि शुद्ध तेल और बढ़िया खाद्यान्न बेचने वले ईमानदार व्यापारी के रूप में बन गई।

बाद में गोपालदास अलग हुए तो पिता ने और भी मुस्तैदी से काम सँभाला। बड़े बेटे बलराज के बाद उनसे छोटे दो बेटों, यानी कश्मीरी भाईसाहब और कृष्णलाल को भी इस दुष्कर जीवन-समर में अपनी पढ़ाई की बलि देनी पड़ी। यों एक तरह से बड़े तीनों ही भाइयों ने उस समय विस्थापन के दौर में आर्थिक झंझावातों में डाँवाडोल होती घर-परिवार की नैया को सँभालने और पिता की मदद के लिए पढ़ाई अधबीच छोड़ दी। हालाँकि पढ़ाई में तीनों ही अच्छे थे। इनमें तीसरे नंबर के, यानी कृष्ण भाईसाहब तो बेहद प्रतिभाशाली थे। पर संकट में पिता के हाथ मज़बूत करना जैसे उस समय की चुनौती थी। परिवार एक मुट्ठी था और उसकी इज़्ज़त और ज़रूरत के आगे कोई निजी चीज़ मानी नहीं रखती थी। यही कारण है कि तरुणाई को छू रहे बेटों में से किसी ने कैरियर आदि की परवाह नहीं की। वे पिता की मदद कर रहे हैं, यह उनके लिए पर्याप्त लक्ष्य था।

[10]

यों एक तरह से गाड़ी फिर लाइन पर आ गई और शहर में पिता की इज़्ज़त और धाक कुछ-कुछ वैसी ही बन गई, जैसी शायद पाकिस्तान छोड़ते समय रही होगी। लेकिन फिर एक दुष्चक्र! या कहिए कि दुर्भाग्य आड़े आ गया। पता नहीं व्यापारी समुदाय के किस लती सटोरिए ने पिता को भरमाया और उन्हें सट्टा खेलने की बुरी आदत पड़ी। उसमें एक के बाद एक वे ख़ासी रक़म हारते चले गए। एक बार फिर हमारे परिवार का ढाँचा लड़खड़ाया और हम भारी संकट में पड़ गए।

मैं तब छोटा ही रहा होऊँगा, पर मुझे कुछ-कुछ धुँधली-सी इसकी याद है। और यह तो बहुत साफ़-साफ़ याद आता है कि घर में चिंता, हताशा और मानसिक अशांति का वातावरण था। माँ बहुत उद्विग्न थीं और बीच-बीच में रोती हुई-सी पिता से बहस-सी करने लगती थीं। पिता दाएँ-बाएँ करते थे। साफ़ बात नहीं करते थे। या झूठे आश्वासन देते थे और उन पर टिकेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं था। यों भी इस खेल में हारा हुआ आदमी ज़्यादातर हताशा में बाज़ी लगाता हुआ और-और तेज़ी से सर्वनाश की और ही बढ़ता है, यह सभी जानते हैं।

पर माँ को शायद भीतर से इल्हाम हो गया था कि यह बुरा खेल या दुष्चक्र न रुका, तो घर की ईंट-ईंट बिक जाएगी। किसी तरह से दोबारा घर की इज़्ज़त बनी थी और थोड़ा टिकाव आया था। अब घर के लोग फिर से सड़क पर आ जाएँ, यह वे कैसे मंज़ूर कर सकती थीं? ऐसी ही विकट उद्वेग की हालत में—मुझे याद है—माँ ने बड़े बेटे, यानी बलराज भाईसाहब को बुलाया था। विवाह के बाद वे अलग घर में रहने लगे थे। पर माँ की पुकार सुनते ही वे दौड़े-दौड़े आए थे। सारी बात पता चलने पर पिता की बाँह पकड़कर उन्होंने ग़ुस्से में उन्हें मंदिर के आगे ले जाकर खड़ा कर दिया था और मानो तड़पकर कहा था, “आप मेरे सिर की क़सम खाकर कहिए कि अब कभी सट्टा नहीं खेलेंगे। या तो सट्टा चुन लीजिए या फिर मुझे।” कहते समय उनके चेहरे पर जो भाव रहा होगा, उसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ।

अभी तक सुना था, पिता बेटे को ग़लत राह पर न जाने के लिए चेताते हैं। पर यहाँ बेटा पिता को सही राह पर लाने के लिए इस क़द्र उद्विग्न था।

मुझे याद है, पिता ने मंदिर के आगे क़सम खाई आगे से कभी सट्टा न खेलने की और सच ही उन्होंने उस क़सम को निभाया। पता नहीं, बेटे की क़सम का असर था या कुछ और, वह दिन जैसे उनके लिए अलंघ्य लक्ष्मण-रेखा बन गया। आगे उन्होंने कभी सट्टा नहीं खेला। पर परिवार जिस संकट में फँस चुका था, उससे निकलने में बहुत वक़्त लगा। हज़ारों रुपयों के भारी नुक़्सान का दलदल पूरे परिवार को अपनी गिरफ़्त में ले चुका था, उस दौर में जबकि किसी का हजारी होना ही बड़ी बात थी। ग़नीमत यही थी कि हम सड़क पर नहीं आए थे।

आगे सन् 65-66 में जब अनाज का कंट्रोल शुरू हुआ तो हालत और बिगड़ी। यह एक तरह से इंस्पेक्टर राज की शुरूआत थी। पाँच-दस बोरी से ज़्यादा कोई गेहूँ रख नहीं सकता था। और उसका भी दस जगह हिसाब रखना होता था, जबकि पिता लिखत-पढ़त में तो कोरे ही थे। सरकारी दफ़्तरों में चक्कर लगाना भी उनके बस में न था। तो फिर व्यापार कैसे हो? और मैं समझता हूँ, यह वही समय था जब मैंने पिता को माँ के आगे रोते देखा था। अपने भीतर विश्वास के बल पर उन्हें सांत्वना देती हुई माँ सचमुच कितनी बड़ी लग रही थीं! मुझे यह क्षण बड़ा अजब लग रहा था। पिता जो मेरे लिए सर्वशक्तिमान थे, उनकी यह हालत! बहुत कुछ मेरे आगे एक क्षण में दरक गया था।

बाद में हालत सँभली और कुछ समय मैंने भी पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ व्यवसाय में पिता की मदद की। उन्हीं दिनों मैंने पिता की ‘लिखत की भाषा’ यानी मुड़िया लिपि सीखी। कारण यह था कि पिता जब तगादे वग़ैरह के लिए इधर-उधर जाते, तो पीछे बड़ी मुश्किल आती थी। पिता की लिखाई कोई पढ़ नहीं पाता था और सारा काम अटक जाता था। अंतत: मैंने पिता की लिखाई सीखने की कोशिश की और पाया कि अरे, यह तो आसान है, बहुत आसान! शायद इसलिए कि इस अनोखी लिपि मुड़िया में सिर्फ़ अक्षर ही पहचानने होते थे। मात्राओं का कोई काम न था। और न आधे अक्षरों के लिए अलग से कोई संकेत। बस, सारा कुछ अनुमान पर चलता था। और यह अंदाज़ा बड़े आराम से लगाया जा सकता था कि ये सज्जन रामप्रसाद होंगे या श्यामलाल या कालीचरन। सो मैं भी बड़े मज़े में यह करने लगा। और पिता की अनुपस्थिति में ऐसी स्थितियों में संकटमोचक मान लिया गया।

बाद में छोटे भाई सत ने इस पारंपरिक काम को छोड़कर खाद का काम शुरू किया, तो पिता ने जल्दी ही नए काम की व्यावसायिक बारीक़ियाँ तथा ज़रूरतें समझ लीं और अपनी उम्र के आख़िरी चरण में भी बेटे का पूरा साथ देने लगे।

और उन दिनों भी, यह कम आश्चर्य की बात नहीं कि जब पिता काफ़ी अशक्त हो चुके थे और लगभग चारपाई पर ही रहते थे, चीज़ें उनकी उँगलियों पर रहती थीं। वे या तो हर चीज़ की जानकारी रखते थे या फिर चाहते थे कि उन्हें कम से कम व्यापार के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी दी जाए। उनकी यह उद्यमशीलता कई बार चकित भी करती है। पिता उन लोगों में से थे जिनके लिए उनका व्यवसाय या काम ही पूजा थी।

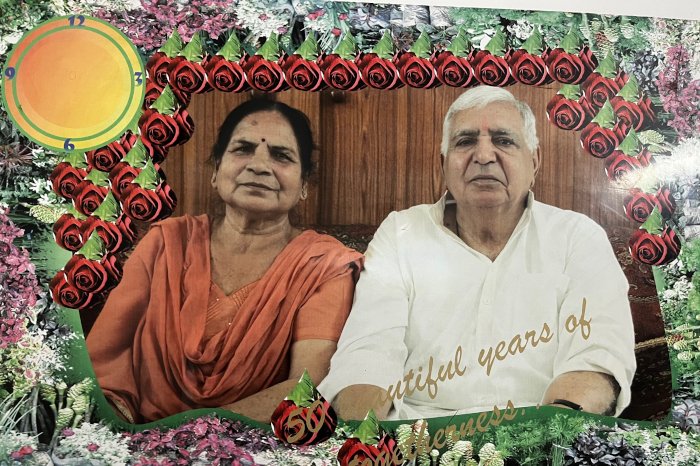

पिता सौ बरस पूरे करके गए, 19 जून, 2009 को। उम्र के आख़िरी दौर में जब वे काफ़ी अशक्त थे, तब भी उन्हें यह गवारा नहीं था कि वे एकदम निरुपाय होकर चारपाई पर पड़ जाएँ और क़दम-क़दम पर दूसरों की मदद के मोहताज हो जाएँ। वे जैसे पहले छड़ी लेकर चलते थे, बाद में अपना वॉकर लेकर घर में चलने लगे। यों वॉकर के सहारे धीरे-धीरे चलते हुए वाशरूम तक जाते और आते थे। यहाँ तक कि अपने जीवन के आख़िरी दिन भी वे ख़ुद वॉकर के सहारे वाशरूम तक गए और आए। यह अलग बात है कि छोटे भाई सत ने भी सहारे के लिए वॉकर को पकड़ा हुआ था।

पिता वाशरूम से लौटकर आए तो उन्होंने कुछ कमज़ोरी महसूस की, और आकर लेट गए। तभी शायद उन्हें अहसास हुआ कि अब ज़्यादा जीवन उनमें नहीं है या कि अब बहुत समय उनके पास नहीं बचा। इसलिए घर-परिवार और आसपास महल्ले के सभी प्रियजनों को नाम ले-लेकर याद करते रहे। उनमें कुछ लोग जल्दी से भागकर आए तो उनसे बातें कीं। बात करते-करते ही थोड़ी अचेतावस्था आई और बस, थोड़ी देर में ही वे चल बसे।

मुझे याद है, वे ईश्वर से अपनी प्रार्थना में बार-बार कहा करते थे कि “हे भगवान, कदी कोई मुथाज न होवे।” (हे प्रभु, कभी कोई मोहताज न हो! ) और ख़ुशी की बात यह है कि वे ख़ुद आख़िरी दिन तक मोहताज नहीं रहे। अपने सभी काम ख़ुद कर सकते थे। चारपाई पर एकदम अशक्त होकर पड़ गए हों, ऐसा नहीं हुआ।

[11]

पिता के बारे में इस बात का ज़िक्र ज़रूरी है कि वे चाहते थे, आदमी समर्थ और उद्यमशील हो और कहना चाहिए कि समर्थ और शक्तिशाली लोग ही उन्हें अच्छे लगते थे, कमज़ोर या असमर्थ नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी के बावजूद सब दिन किताबों में खोए रहने वाले मुझ लेखक-पत्रकार की हालत घर में सबसे दुबली थी। पिता इस बात से मुझसे असंतुष्ट रहते। उनके लिए सफलता के मानक थे, घर अच्छा और बड़ा हो और उसमें दैनिक उपयोग की सारी चीज़ें हों। जबकि इस लिहाज़ से हमारा घर तो बहुत पीछे था। ख़ासकर दिल्ली में तो हमारा घऱ किराए के एक छोटे कमरे का था, महज़ दस गुणा दस वर्ग फ़ुट का एक कमरा। और साथ में भिंची हुई-सी रसोई, जिसमें मुश्किल से एक आदमी के खड़े होने की जगह थी। फरीदाबाद में आकर भी टुकड़ों-टुकड़ों में घर बना और शुरू में तो एक कमरे में ही हमने गुज़र-बसर की।

यह सब देखकर पिता ख़ुश नहीं थे। उन्हें लगता था, इतना पढ़-लिखकर मैंने हासिल क्या किया? अगर घर में ठीक-ठाक सुख-सुविधाएँ होतीं तो उन्हें लगता कि बेटा बड़ा आदमी बन गया है और उसने तरक़्क़ी की है। वे सुख-सुविधाओं के आदी नहीं थे और न चाहते थे कि हम लोग बनें। पर उनकी जीवन की समझ यह थी कि आदमी के पास यह सब हो, तभी समाज में उसकी कुछ इज़्ज़त है। जबकि मैं तो एकदम दूसरे छोर पर था। जो मेरी तनखा थी, उसका एक हिस्सा साहित्य और किताबों-पत्रिकाओं में ख़र्च करके, बाक़ी से मैं जैसे-तैसे गृहस्थी की गाड़ी खींच रहा था। कम से कम चीज़ों से घर चले, यह मेरा और सुनीता का सोचना था। पिता को यह सब दैन्य भरा लगता था और इसके लिए एक हिकारत-सी थी उनके भीतर। संभवतः इस चीज़ ने उनके मन में मेरे लिए असंतोष और कुछ उपेक्षा भरा भाव पैदा किया। इसका असर सुनीता और बच्चों के प्रति उनके बर्ताव में भी दिखाई पड़ता।

पर हमारे लिए यह सुख की बात थी कि पिता जी ने जीवन के आख़िरी बरसों में काफ़ी कुछ अपना व्यवहार बदला। जैसे उन्हें अपने पिछले व्यवहार पर कुछ पछतावा हुआ हो या भूल महसूस हुई हो। यह वह समय था, जब वे किन्हीं विशेष घरेलू परिस्थितियों के कारण हमारे घर कुछ दिन रहे। तब उन्होंने हमारे जीवन को नज़दीक से देखा और कुछ अलग-सा महसूस किया। वे देखते थे कि मैं सुबह उठने से लेकर देर रात तक कैसे काम में लगा रहता हूँ। इसी तरह उन्होंने सुनीता की कर्मशीलता है को बड़े निकट से देखा और महसूस किया कि वह किस तरह सारे दिन दौड़-दौड़कर घर और बाहर के कामों में लगी रहती है। दोनों बेटियों से पिता देर-देर तक बातें करते थे। यहाँ तक कि संध्या के समय वे जो प्रार्थना करते और दोहे-चौपाइयाँ आदि सुनाते थे, उन्हें भी बेटियों ने याद कर लिया था। शाम के समय पिता जब आरती कर रहे होते, तो वे आदर भाव से उनके पास ही आकर बैठ जातीं।

मैं रात सोने से पहले उनकी टाँगें और पैर दबाया करता जिससे उन्हें आराम महसूस होता। पर वे थोड़ी-थोड़ी देर बाद संकोच से कहते, “बस-बस पुत्तर, हुण तू वी लेट जा। थोड़ा आराम कर लै।” (बस-बस बेटा, अब तू भी लेट जा। थोड़ा आराम कर ले) पर मुझे लगता, “बहुत दिनों बाद पिता की सेवा के कुछ क्षण मिले हैं, तो जितना उन्हें आराम पहुँचा सकूँ, उतना ही मुझे सुख मिलेगा।”

बचपन में, याद है, मैं बहुत अच्छी तरह उनके बहुत पैर दबाया करता था। छोटा था तो वे कई बार कहते थे, “तुम ज़रा मुझे लताड़ दो।” इसका मतलब था कि मैं उनकी टाँगों पर खड़े होकर धीरे-धीरे चलूँ। इससे उन्हें लगता, जैसे कोई उनकी टाँगें अच्छी तरह दबाकर उनकी थकन निकाल रहा है . . .। अब जब कि पिता जी हमारे घर आए हुए थे, बरसों बाद फिर से यह सुख मिला था। पिता अब सौ के हो रहे थे और मैं साठ के क़रीब। पर फिर से वही सुख की घड़ियाँ, जब मैं हाथों से उनकी टाँगें, ख़ासकर पिंडलियाँ दबा-दबाकर उनकी थकान निकाल रहा था और उनके सुख भरे आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहे थे। ये सचमुच मेरे जीवन के बहुत आनंद के क्षण थे।

कुछ भी हो, हमारे घर कुछ दिन बिताने का असर यह हुआ कि पिता जी शिकोहाबाद गए, तो बड़ी शिद्दत से हमारे घर सुख से बिताए गए दिनों को बार-बार याद करते। थोड़े अरसे बाद उन्हें फिर से पंद्रह-बीस दिन के लिए हमारे घर आकर रहने की इच्छा होने लगी। और यह क्रम चलता रहा। उन्हें लगने लगा, यह ऐसा घर है, जहाँ उनके कुछ कहने से पहले ही उनके मन की बात सब समझ जाते हैं और हर कोई वही करने की कोशिश करता है। इससे उनका सोया हुआ वत्सल भाव उमड़ पड़ा। हमारे लिए यह एक बिल्कुल अलग अनुभव था।

उन दिनों को याद करता हूँ तो मन कुछ शीतल-सा होता है। हमें लगता, अब तक पिता कुछ पराए पिता-से थे, अब वे अपने पिता लग रहे हैं। पिता की वे निर्मल और स्नेहिल छवियाँ अब भी स्मृतियों में कौंधती हैं। अपने जीवन में पहली बार मैंने उन्हें एक अलग पिता के रूप में देखा, मानो उनमें ममतालु माँ की मूरत भी आकर शामिल हो गई हो। यहाँ तक कि घर-परिवार में कुछ लोगों को इससे परेशानी और कुछ खटका-सा होने लगा कि कहीं ये बहुत ज़्यादा सुनीता और चंदर के प्रभाव में तो नहीं आ गए? यह तो ठीक नहीं! पर पिता सहज विश्वासी थे। जो बात जैसी देखी-सुनी, उसे वे मान लेते। पर अगर कोई भिन्न अनुभव होता तो उतनी ही आसानी से अपनी धारणा बदल भी लेते।

यों अब चमत्कार यह हुआ कि वे शिकोहाबाद जाते, तो वहाँ जाकर वे बात-बात पर प्रशंसा करते कि चंदर और सुनीता का घर कितना अच्छा है। वहाँ मन को बड़ा चैन पड़ता है! घर के लोग बड़े अचरज से इस बात की प्रशंसा करते कि “चंदर, तुमने और सुनीता ने पिता जी पर क्या जादू चला दिया है कि वे तो बस दिन भर तुम्हारे ही गुण गाते रहते हैं!”

ये वे दिन थे, जब मुझे लगता कि मैं पहली बार पिता में छिपे हुए वात्सल्य को अपनी आँखों से देख रहा हूँ। उनके चेहरे पर इन दिनों वाक़ई मैंने स्नेह की वे झाँइयाँ महसूस कीं, जो किसी के लिए भी जीने का मक़सद और जीने का बल बन जाती हैं। और यक़ीनन बच्चों पर भी दादा जी और उनकी बातों का गहरा असर दिखाई पड़ा। बात-बात में वे कोई न कोई उक्ति दोहराते, कोई पुरानी कथा-कहानी सुनाते, जिसमें सबकी ख़ैरियत की चाह वाला भाव होता। पूजा में भी वे सिर्फ़ अपने लिए नहीं, सबकी ख़ैर माँगते कि कोई भूखा और लाचार न रहे, दुनिया में कोई मुथाज (मुहताज) न हो। हर कोई सुखी हो, कहीं कोई रोग-शोक न हो। इसके अलावा यह भी कि “हे रब, किसे नूँ लोड़ दी थोड़ ना देईं!!” लोड़ का मतलब ज़रूरत और थोड़ का अर्थ कमी। तो उनके कहने का आशय यह होता कि किसी की कोई ज़रूरत धन की कमी से पूरी होने से न रह जाए। उतना तो सबको ही मिले जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी हों और घर चलता रहे।

वे घर में बने मंदिर के आगे जोत जगाते और सबकी ख़ैर माँगते। कबीर की यह पंक्ति वे बार-बार दोहराते, “मैं भी भूखा न रहूँ साधु न भूखा जाए।” यह पूजा तो थी, पर धर्म में छिपा समाजवाद भी था, जिसमें केवल निजी सुख की चाहना और स्वार्थ न था। तुलसी का यह दोहा भी वे अक्सर दोहराते—

“एक घड़ी, आधी घड़ी आधी ते पुनि आध,

तुलसी संगत साधु की, हरे और की व्याध।”

उनके अंतिम दिनों को भुलाना तो असंभव है। दुर्बल हो गए थे, पर असाधारण आत्मविश्वास था उनमें। अपने हिसाब से जीने की ज़िद। एक बार अस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ा। बहुत सारे टैस्ट हुए, ड्रिप वग़ैरह चढ़ी। उसी में दिन-रात दवाइयाँ, इंजेक्शन। काफ़ी शिथिल और कमज़ोर लगने लगे थे। पर इस हालत में भी डॉक्टर उनका आत्मविश्वास देखकर चकित रह जाते। हालाँकि वहाँ भी लगातार उनकी यही ज़िद कि “अगर टैस्ट सब हो गए हों, तो अब मझे घर ले चलो। यहाँ मैं नहीं रहना चाहता। घर पहुँचकर ठीक हो जाऊँगा।”

हमारी तसल्ली के लिए यह भी कहते कि “डॉक्टर से दवाइयाँ पूछ लो। दवाइयाँ मैं घर जाकर लेता रहूँगा।”

और आश्चर्य, वाक़ई घर जाकर वे ठीक हो गए। अस्पताल में लग रहा था कि वे बस, अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, जबकि घर आने के बाद वे कोई सात-आठ महीने तक जिए, ख़ूब अच्छी तरह चलते-फिरते हुए। हाँ, जैसा उन्होंने कहा था, घर जाकर उन्होंने नियमित दवाएँ लीं, चाहे उनसे उनका पेट गड़बड़ हो जाता या कुछ बेचैनी होती। मगर दवाई लाभदायक है, यह अगर उन्हें समझ में आ जाता तो ये सारी परेशानियाँ वे ख़ुशी से झेल लेते थे।

यहाँ तक कि—आज यह सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि अपनी मृत्यु से कोई एक सप्ताह पहले उन्होंने अपना दाँत निकलवाया था जो हिल रहा था और उन्हें बड़ा कष्ट दे रहा था। जी हाँ, मृत्यु से कोई एक सप्ताह पहले। डॉक्टर ने मना किया कि न निकलवाएँ, यह प्राणघातक हो सकता है। हम लोगों ने उन्हें बताया, तो नाराज़ हो गए। बोले कि “नहीं, बुलाओ डॉक्टर को। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कष्ट है तो वह क्यों न निकालेगा? उससे मुझे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर से कहो कि निकाले दाँत।”

अपने पर ऐसा विश्वास। और वाक़ई सौ बरस की अवस्था में भी उन्होंने दाँत निकलवाया, बिना ज़रा भी ‘उफ’ किए।

[12]

पिता का जाना एक तरह से हमारे घर-परिवार में एक युग का अंत हो जाना था। वे पुरातनता की एक मशाल की तरह थे। पर समय के साथ ढलना और आगे बढ़ना भी उन्हें आता था। नए ज़माने की कोई नई बात अच्छी लगती, तो उसे अपनी तरह ढाल लेते और बड़ी ख़ुशी से अपनाते। यहाँ वे अनपढ़ होकर भी बड़े बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। ज़िन्दगी को आगे जाना है। वह किसी पुराने खूँटे से बँधी नहीं रह सकती, यह वे जानते थे। पर नएपन की आँधी में उड़ना भी उन्हें पसंद नहीं था। हाँ, नए और पुराने दोनों में जो अच्छा है, उसे वे अपनाते और बड़े निराले ढंग से अंतर्ग्रथित कर लेते।

इसका एक उदाहरण यह कि उन्हें पूरा सुंदरकांड याद था और रोज़ाना वे उसका पाठ करते। पर बाद में ढलती उम्र के कारण जब वे कहीं-कहीं भूलने लगे, तो लता और मुकेश की आवाज़ में एचएमवी का जो सुंदरकांड का कैसेट है, वे टेपरिकार्ड से सुनने लगे। और बड़ी सुबह उन्हें पाठ करना होता था जब सब सो रहे होते, इसलिए टेपरिकार्ड ख़ुद ऑन करना, बंद करना सब उन्होंने सीखा। और यहाँ भी बाक़ी सब चीज़ों की तरह वे ख़ुद मुख्तार हो गए। यही चीज़ उन्हें पुरानी पीढ़ी के लोगों से एक अलग शख़्सियत देती थी।

याद पड़ता है, पिता के न रहने की ख़बर सुनकर जब मैं फरीदाबाद से बस से जा रहा था, तो पता चला कि मेरी भतीजी गीता और उसके पति रितेश पीछे कार से आ रहे हैं। अगर मैं आगरा में रास्ते में कहीं उतर जाऊँ, तो वे मुझे साथ ले लेंगे। इससे आगे का रास्ता मेरे लिए सुगम हो जाएगा। संयोगवश मैं जिस जगह उतरा, वह थी, सिकंदरा। यानी बादशाह अकबर का मक़बरा। वहाँ मुझे पीछे आने वाली कार का थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। पर जाने कैसे वहाँ मन में अचानक अकबर से पिता की तुलना शुरू हो गई। मुझे लगा, यह ठीक है कि अकबर बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था और पिता तो हर तरह से एक मामूली आदमी ही थे। पर अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने एक अपने ढंग का साम्राज्य तो खड़ा किया था। ख़ुद अनपढ़ होते हुए भी अपने बेटे-बेटियों को उन्होंने ख़ूब पढ़ाया और लायक़ बनाया।

एक बड़े छतनार दरख़्त जैसे वे थे, जिसकी शाखाएँ कहाँ-कहाँ नहीं पहुँचीं। यहाँ तक कि विदेशों में भी तीसरी पीढ़ी के बच्चे गए, और बहुत बदलकर भी कमोबेश उन्हीं परंपराओं से जुड़े रहे, जिसकी नींव पिता ने बहुत मुश्किलों से दो-चार होकर डाली थी।

फिर अकबर ने जैसे छोटी उम्र में साम्राज्य की डोर सँभाली, पिता की ज़िम्मेदारियाँ भी किशोर वय में ही शुरू हो गईं। बहुत कम वय में उन्होंने व्यापार सँभाला। देश-विभाजन की आँधी में बर्बाद हुए, फिर उठ खड़े हुए। फिर वही पहले जैसी शान हासिल की। उन्होंने जो परिवार हमें दिया, उसमें दकियानूसीपन नहीं, उदारता थी। और सबसे बड़ी बात तो यह कि वे अंत तक सक्रिय रहे। अंत तक उनका स्वास्थ्य, इंद्रियाँ और स्मरणशक्ति दुरुस्त थी और चौथी पीढ़ी के सदस्यों यानी बच्चों और किशोरों को भी वे नाम लेकर पुकारते थे। ऐसे ही शुगर, ब्लडप्रेशर या दिल की कोई किसी क़िस्म की परेशानी उन्हें नहीं थी और न किडनी या किसी और चीज़ की कोई दिक़्क़त। नज़र बहुत गिरी हुई नहीं और दाँत भी काफ़ी ठीक-ठाक, यानी काम लायक़। यह बात सौ बरस के पिता की कह रहा हूँ। हाँ, वे ऊँचा सुनने लगे थे। पर उनके मन की बात चल रही हो और संदर्भ उन्हें ज्ञात हो तो कभी-कभी इतना साफ़ सुनते-समझते और इतनी जल्दी कि हैरानी होती।

पिता ने अपने कठोर संघर्षपूर्ण जीवन में बड़ी कम उम्र में ही व्यापार, व्यावहारिकता और इनसानियत की जो सीख ग्रहण की, वह अंत तक उनके साथ रही। हालाँकि समय के साथ उन्होंने ख़ुद को बदला और माँजा। ख़ाक से फिर आशियाना बनाया। अनपढ़ थे, लेकिन बच्चे ख़ूब पढ़ें—यह वे चाहते थे। पढ़ाई का मोल वे जानते थे और समझते थे कि अब ज़माना वह है जबकि पढ़ाई से ही आगे के रास्ते खुलेंगे। कंप्यूटर आया, तो इतना वे ख़ुद ब ख़ुद जान गए कि नया ज़माना कंप्यूटर का है और कंप्यूटर सीखकर ही आप आगे निकलेंगे। अगर उनसे कहा जाता कि बच्चा कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा है तो ख़ुश हो जाते। मानो एकाएक उनके मन में प्रकाशित हो जाता कि बच्चा लायक़ है, आगे आने वाले समय में टिकेगा और अपनी राह ख़ुद निकालेगा।

सौ की चौहद्दी तक पहुँचकर भी समय की चेतनता उनमें इतनी थी कि मुझे कभी-कभी लगता कि घड़ी नहीं, बल्कि समय उनकी कलाई पर हमेशा बँधा रहता है। ख़ाली रात को सोते समय वे कलाई की घड़ी उतारते। रात में अक्सर दो-तीन बार उन्हें पेशाब जाने के लिए उठना होता था। पर हर बार सोते समय वे फिर से घड़ी देखना न भूलते और बुदबुदाकर कहते, “अच्छा, दो बज गए!” . . . या कि “अरे, अभी तो रात के साढ़े तीन ही बजे हैं, सुबह होने में अभी देर है।” दिन में भी अगर थोड़ी देर के लिए लेटे तो उठते ही सबसे पहले टाइम देखते। खाना खाना हो, सुबह का दूध-नाश्ता हो या शाम के समय थोड़ा घूमने जाना, एक बार घड़ी देख लेना वे कभी न भूलते। जैसे इसी के चलते जीवन के सातत्य वे तालमेल बैठाए रखते या समय के निरंतर बहाव को महसूस करते। उनका हर काम समय से होता, इससे जीवन बहुत सारी व्याधियों से भी बचा रहता।

यों मुझे लगता है, अपने ढंग से जीने और अपने ढंग से काम करने की ज़िद उनमें अंत तक बनी रही। और यही शायद उनकी जिजीविषा भी थी, जिसने उन्हें सौ बरसों तक जीने की ताक़त दी और वे सौ पार करके गए।

[13]

पिता जिस तरह कभी-कभी अपने आप से बातें करते और बुदबुदाते थे, जैसे अपने-आप से बहस कर रहे हों या ख़ुद अपने आगे अपना दिल खोल रहे हों, कुछ वैसा ही कभी-कभी मैं ख़ुद को करते देखता हूँ तो जैसा कि विष्णु खरे की एक कविता में बड़े अच्छे ढंग से आया है, मुझे लगने लगता है कि अरे, क्या धीरे-धीरे पिता की सब आदतें मुझमें आ रही हैं? और अब तो यह भी लगने लगा है कि धीरे-धीरे मेरी शक्ल भी पिता के चेहरे से मिलने लगी है। इसे कमलेश दीदी, सुनीता और घऱ में दूसरे लोग भी महसूस करते हैं। मैंने अपने आप से बातें करते हुए पिता को बड़ी उद्विग्नता से बार-बार यह कहते सुना है, “तो अब क्या किया जाए?” जैसे आगे की राह उन्हें न मिल पा रही हो और इसी व्यग्रता में वे ख़ुद को धुन रहे हों।

पर क्या ठीक वही हालत उम्र के इस पड़ाव पर आगे की राह टोह रहे शख़्स के रूप में ख़ुद मेरी नहीं है? यह दीगर बात है कि मैं शायद उतना ख़ुद से बातें करने में अभी संलिप्त नहीं होता। पर समय का क्या कहा जा सकता है?

पिता की अनेक छवियाँ मेरी रचनाओं में भी जगह-जगह आई हैं। हालाँकि वे जुदा-जुदा और सच तो यह है कि परस्पर विरोधी छवियाँ भी हैं। मेरी एक कविता में पिता एक छतनार, खुरदरे तने वाले विशालकाय बरगद की तरह हैं जिस पर एक पक्षी की तरह मुझे आश्रय मिला है। एक दूसरी कविता ‘क्षमा-याचना’ में मैं पिता से क्षमा माँगता हूँ इस गुरुतर अपराध के लिए कि मैं उन जैसा न कभी हुआ और न होने की सोचूँगा भी। और यों उनकी बड़ी सत्ता के सामने अपना मटमैला वुजूद लिए उनसे हमेशा लड़ता रहूँगा या कम से कम उनकी आँख में हमेशा खटकता रहूँगा! एक सनसनाते क्रोध में लिखी गई ‘क्षमा-याचना’ कविता की वे शुरूआती, बेहद तकलीफ़देह पंक्तियाँ हैं:

“माफ़ करना

पिता

तुम्हारी शुभकामनाओं को साकार

मैं कभी नहीं करने का।

हर बार मँझधार में डूब गिरूँगा मैं

तुम्हारी उम्मीद के ख़िलाफ़

वही मुझे बे-पीढ़ीदार की नियति है

बहुत छोटा, बहुत मामूली रहकर

तुम्हारे ख़िलाफ़

खड़ा रहने को अभिशप्त हूँ

पिता . . .!”

हालाँकि ‘बूढ़ा बरगद और पिता का चेहरा’ कविता में पिता के प्रति भाव एकदम बदला हुआ है और यहाँ मैं मानो पिता के कंधों पर चढ़ा, दुनिया का नज़ारा ले रहा एक नन्हा-सा अबोध शिशु, नन्हा-सा परिंदा हूँ। और पिता विशालकाय बरगद के पेड़ की तरह आसमान तक तने हैं, “उलझी अरूप डालों वाले/बरगद का/धूपलिपा चेहरा/अकसर मेरे लिए/पिता का चेहरा बन गया है . . .!” इस विशाल बरगद की डाल पर बैठे परिंदे के बिंब के ज़रिए बरगद से अपने अबूझ सनातन रिश्ते और आंतरिक मनोभावों की बात भी आगे कविता में आई है:

“तब लगता है, सबसे ऊपर की मज़बूत

समांतर डाल पर बैठा पक्षी मैं हूँ

मैं हूँ—

जिसे आकाश की अनंतता से परिचित कराने

यों उठा लिया गया है . . .

ममतालु कंधों पर!”

दोनों कविताओं में पिता के दो अलग-अलग ही नहीं, शायद विरोधी बिंब भी आ गए हैं। पर क्या इन विरोधी बिंबों में भी आपको कुछ ऐसा नहीं नज़र आता जो उन्हें आपस में जोड़ता हो? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इन दो विरोधी बिंबों को जोड़ने से ही मेरे पिता का चेहरा बनता है और तब वे ‘विरोधी’ नहीं ‘अविरोधी’ बन जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगा? नहीं? तो शायद पिता के बारे में कुछ कह पाऊँ, वे अल्फ़ाज़—कहना चाहिए सही-सही अल्फ़ाज़—अभी मेरे पास आए नहीं हैं! क्षमा करें!

0 टिप्पणियाँ

कृपया टिप्पणी दें

लेखक की अन्य कृतियाँ

- साहित्यिक आलेख

- कहानी

- कविता

-

- अमृता प्रीतम के लिए एक कविता

- एक अजन्मी बेटी का ख़त

- एक कवि की दुनिया

- कुछ करते-करते हो जाता है कुछ-कुछ

- क्योंकि तुम थे

- गिरधर राठी के लिए एक कविता

- चलो ऐसा करते हैं

- तानाशाह और बच्चे

- तुम बेहिसाब कहाँ भागे जा रहे हो प्रकाश मनु

- त्रिलोचन—एक बेढब संवाद

- दुख की गाँठ खुली

- दुख ने अपनी चादर तान दी है माँ

- दोस्त चित्रकार हरिपाल त्यागी के लिए

- नाट्यकर्मी गुरुशरण सिंह के न रहने पर

- पेड़ हरा हो रहा है

- बच्चों के मयंक जी

- बारिशों की हवा में पेड़

- भीष्म साहनी को याद करते हुए

- मैंने किताबों से एक घर बनाया है

- मोगरे के फूल

- राम-सीता

- विजयकिशोर मानव के नाम एक चिट्ठी

- हमने बाबा को देखा है

- ख़ाली कुर्सी का गीत

- स्मृति लेख

- आत्मकथा

- व्यक्ति चित्र

- विडियो

-

- ऑडियो

-