विष्णु प्रभाकर के संस्मरणों में साहित्य मनीषियों की अद्भुत दास्तानें

प्रकाश मनु

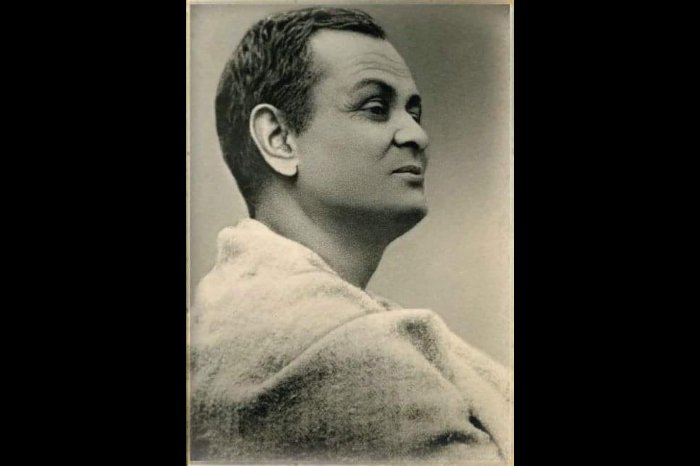

विष्णु प्रभाकर बड़े साहित्यकार हैं। एक बड़े और अद्भुत सर्जक, बड़े जीवनीकार भी। उनकी लिखी कहानियाँ और उपन्यास, उनके नाटक, उनके संस्मरण, रेखाचित्र और यात्रा-वृत्तांत सब रस से भरे घट हैं, जो पाठक को रस से ऊभ-चूभ कर देते हैं। किसी अजस्र वाहिनी सरित की तरह उनकी क़लम दशकों तक निरंतर चलती रही, जिसने एक से एक चकित करने वाली दुर्लभ रचनाओं से हिंदी साहित्य के भंडार को भरा। और सच तो यह है कि विष्णु जी ने जिस भी विधा में क़लम चलाई, वह उनकी प्रतिभा के स्पर्श से नित नई और समृद्ध होती चली गई।

ख़ासकर महान कथाशिल्पी शरत पर लिखी गई विष्णु जी की जीवनी ‘आवारा मसीहा’ तो आज भी हिंदी की बेजोड़ कृति है, जिसका स्थान कोई ले नहीं पाया। ‘आवारा मसीहा’ ने सच ही, एक इतिहास गढ़ा था, और आज भी उसके क़द को छू पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। पर क्या आपने विष्णु जी के संस्मरण पढ़े हैं, जिनमें हिंदी के दिग्गज साहित्यकारों से जुड़ी उनकी इतनी अद्भुत स्मृतियाँ हैं कि पढ़ते हुए कभी हम चकित और अभिभूत से, तो कभी एकदम रोमांचित हो उठते हैं!

गहरी तल्लीनता और ईमानदारी से लिखे गए विष्णु जी के भावभीने संस्मरणों को पढ़ते हुए, हिंदी के एक से एक दिग्गज और तेजस्वी साहित्य मनीषियों की अद्भुत दास्तानें हमारी आँखों के आगे तैरने लगती हैं, और हम ‘नगरी-नगरी द्वारे-द्वारे’ उनके साथ चलते हुए, कब एकबारगी स्मृतियों की उस वेगवती धारा में तेज़ी से बहने लगते हैं, ख़ुद हमें ही पता नहीं चलता। और बहते-बहते हम इतिहास के एक विशालकाय अंतहीन बरामदे में जा पहुँचते हैं, जहाँ हिंदी साहित्य जगत के गौरवपूर्ण अतीत के तेजोद्दीप्त साहित्यकारों की स्मृतियों का अद्भुत मेला सा लगा है। उस मेले में किसी अबोध बच्चे की तरह खोए-खोए से हम इस क़दर एक से एक मोहक दृश्यावलियों में बँध जाते हैं, कि फिर वहाँ से लौटना हमें याद नहीं रहता।

इसके पीछे बेशक विष्णु प्रभाकर के समूचे जीवन का तप है। एक निर्मल, अकुंठ और बेहद समृद्ध साहित्यिक जीवन उन्होंने जिया, और साहित्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे मानो सिर से पैर तक साहित्यकार हैं जिनका ओढ़ना-बिछौना साहित्य ही था। उनके जीवन की एक-एक साँस साहित्य के रंग में रँगी है, एक-एक क्षण सृजन के आलोक से आलोकित है। प्रेमचंद के बाद जिन साहित्यकारों ने पूर्णकालिक लेखक होने की चुनौती को स्वीकार किया, और लेखन से मिलने वाले अल्प पारिश्रमिक या आकाशवृत्ति के सहारे अपना जीवन गुज़ारने का संकल्प किया, उसे पूरा करके भी दिखाया, उनमें विष्णु जी का नम बहुत ऊँचाई पर नज़र आता है।

हालाँकि साहित्य को ओढ़ना-बिछौना बनाने वाले इस साहित्यकार ने किस तरह हँसते-हँसते रोज़मर्रा के जीवन में आने वाले अभाव और तमाम मुश्किलों को झेला, बड़ी से बड़ी समस्याओं से दो-चार हुए, लेकिन फिर भी कबीर की ‘हमन मस्ताना’ वाली मस्ती के साथ जीवन गुज़ारा, इसकी रोमांचक कहानी विष्णु जी की आत्मकथा और जीवंत संस्मरणों में पढ़ी जा सकती है।

♦ ♦ ♦

अपनी लंबी सृजन-यात्रा में विष्णु जी साहित्य के बड़े से बड़े मनीषियों के संपर्क में आए। शुरूआती दौर में ही उनकी कहानियों को प्रेमचंद, जैनेंद्र और चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने सराहा। इनमें जैनेंद्र जी से तो आगे चलकर उनकी इतनी निकटता हो गई कि कि विष्णु जी को लोग ‘छोटा जैनेंद्र’ कहकर पुकारने लगे थे।

इसी तरह अपने लेखन के प्रारंभिक दौर में विष्णु जी एक लंबी साहित्यिक यात्रा पर निकल पड़े। इस अनोखी यात्रा में वे एक ओर चिरगाँव (झाँसी) में मैथिलीशरण गुप्त और सियारामशरण गुप्त सरीखे मूर्धन्य साहित्यिकों से वे मिले तो दूसरी ओर बनारसीदास चतुर्वेदी से, जिन्होंने कुंडेश्वर को एक साहित्यिक तीर्थ जैसा बना दिया था। पांडेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ से भी उनकी दिलचस्प मुलाक़ात हुई।

आगे चलकर मैथिलीशरण गुप्त और सियाराम शरण जी से उनका ऐसा आत्मीय पारिवारिक सम्बन्ध बना कि विष्णु जी से गुप्त बंधुओं से जुड़ी बातें और प्रसंग सुनना एक आत्मविभोर कर देने वाला अनुभव होता था। स्वयं विष्णु जी ने मैथिलीशरण गुप्त और सियाराम शरण जी के बारे में इतने भावनात्मक ढंग से लिखा है कि उन्हें पढ़ते हुए हम एक अंतरंग भावधारा में बहने लगते हैं। और तब एकाएक समझ में आ जाता है कि हिंदी साहित्य को इतने ऊँचे शिखरों पर पहुँचाने वाले हमारे सीधे, सरल और अभिमान रहित साहित्यकारों का जीवन किसी तपस्या से कम न था।

साहित्य जगत की धुरंधर हस्तियों शिवपूजन सहाय, राहुल सांकृत्यायन, देवेंद्र सत्यार्थी, बाबा नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और अमृत राय की निकटता उन्हें हासिल हुई तो नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, रामदरश मिश्र, विजयेंद्र स्नातक और यशपाल जैन से उनकी मित्रता बहुत अनौपचारिक रंगत लिए हुए थी। मराठी नाटककार मामा वरेरकर, रूसी भारतविद तथा साहित्य अध्येता प्यौत्र बारान्निकोव और चेक हिंदी साधक डॉ. मिल्तनेर से जुड़ी विष्णु जी की स्मृतियाँ भी उनकी आत्मकथा और संस्मरणों में एक निर्मल भावधारा की तरह बहती नज़र आती हैं, जिन्हें पढ़ते हुए हमारा मन और आत्मा मानो निर्मल हो उठती है।

विष्णु जी ने साहित्य की प्रायः हर विधा को अपनी अनुभूति-प्रवण लेखनी के स्पर्श से समृद्ध किया। कथा साहित्य और नाटक के बाद उनकी सर्वाधिक प्रिय विधा है, संस्मरण, जिनमें उनका हृदय ख़ूब रमता है। शायद इसलिए कि यहाँ उनकी स्मृतियों का पसारा है, और वे इतनी सरल, निर्मल और भावाकुल कर देने वाली स्मृतियाँ हैं, कि उन्हें पढ़ना मानो गंगास्नान की तरह हमारे हृदयों को भी निर्मल कर देता है।

हिंदी जगत के बड़े साहित्यकारों के साथ-साथ उन्होंने अपनी यात्राओं में मिलने वाले मामूली लोगों को भी वह गौरव और सम्मान दिया है कि पढ़ते हुए लगता है, विष्णु जी का कथाकार मानो हर पल सजग रहता है और उनकी नज़र हर जगह इन्सान और इन्सानियत की खोज करती चलती है। उन्हें लगता है, इस संसार में इन्सान और इन्सानियत से बढ़कर कुछ और नहीं है। यह सृष्टि उसी से इतनी सुंदर और आकर्षक है। और इसीलिए वे जीवनमुक्ति या मोक्ष के आकांक्षी नहीं हैं और लौटकर बार-बार इसी दुनिया में आना चाहते हैं।

कहीं-कहीं तो विष्णु जी के संस्मरण और स्मृति लेख कहानी या उपन्यास से अधिक रोचक और पठनीय बन गए हैं। इसलिए कि उनमें केवल साहित्यकारों से मुलाक़ात के प्रसंग ही नहीं हैं, बल्कि ये एक तरह से मनुष्य और मनुष्यत्व की खोज-यात्राएँ भी हैं। और यही चीज़ विष्णु जी के संपूर्ण लेखन में है, जो पाठकों को उनसे जोड़ती और रोमाचित कर देती है।

♦ ♦ ♦

विष्णु जी ने साहित्यकारों से जुड़ी अपनी स्मृतियों को एक से एक सुंदर और अनूठे संस्मरणों में गूँथ दिया है, जिन्हें पढ़ना एक रोमांचक अनुभव है। इनमें अधिकांश इस क़द्र डूबकर लिखे गए हैं कि पाठक उनके साथ बहता चला जाता है। लगता है, विष्णु जी ने कुछ और न लिखा होता तो अपने इन सुंदर और प्रभावी संस्मरणों के कारण भी वे एक बड़े और सदा स्मरणीय साहित्यकार होते।

बेशक उनमें अलग-अलग पीढ़ियों के साहित्यकारों से विष्णु जी की मुलाक़ातों का ज़िक्र तो है ही, पर साथ ही साथ उनमें किसी कथा-कहानी का सा रस है और एक क़िस्म की कलात्मक पूर्णता भी। इस कारण एक ओर लेखक और साहित्यकार, तो दूसरी ओर मामूली पाठक भी उनकी संस्मृतियों के रस में भीगना चाहते हैं। इसलिए वे बार-बार उनके संस्मरण पढ़ते और आनंदमग्न होते हैं। साथ ही, अनायास बहुत कुछ सीखते भी हैं।

विष्णु जी प्रायः जिस भी शख़्सियत के बारे में लिखते हैं, उसके भीतर की धुन, वैशिष्ट्य, संघर्ष-यात्रा और आत्मा की उजास को अपने शब्दों में उतारने की भरसक कोशिश करते हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैनेंद्र कुमार के वे बहुत निकट रहे हैं, पर जैनेंद्र जी से उनका सम्बन्ध विरल था और व्यक्तित्व भी काफ़ी कुछ जुदा। जैनेंद्र जी को वे बहुत आदर से देखते थे, पर उनकी मूडी स्वभाव, अस्थिरता और क्षण-क्षण बदलने वाली रुचियों की भी खुलकर चर्चा करते हैं। जैनेंद्र जी के स्वभाव की इस अटपट विशेषता पर उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से लिखा है—

“मेरे प्रति उनके मन में निश्छल स्नेह के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वे जानते थे कि मैं महान साहित्यकार नहीं बन सकता, क्योंकि द्वंद्व मेरे मन में नहीं है। एक दिन वे मेरी कहानी पढ़कर यह लिख सकते थे, बहुत-बहुत अच्छी मालूम हुई। मुझे ईर्ष्या होती है। इतनी सूक्ष्मता हिंदी में तो नहीं मिलती है। क्या मैं तुम्हें बधाई दूँ? तो दूसरे दिन यह भी कह सकते थे, विष्णु, मझे लगता है, तुम्हारी जिज्ञासा मरती जा रही है। मेरी सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी ‘धरती अब भी घूम रही है’ से ‘चाची’ कहानी उन्हें कहीं अधिक पसंद थी। उनकी मान्यता थी कि यथार्थ को पकड़ने में नहीं, बल्कि उसका अतिक्रमण करने में ही रचना महान होती है।”

विष्णु जी को जैनेंद्र जी के अत्यंत निकट रहने का अवसर मिला। इसलिए उनके स्वभाव की कुछ ऐसी ख़ासियतों का भी उन्होंने खुलकर वर्णन किया है, जिनकी दूसरे कल्पना भी नहीं कर सकते। सच तो यह है कि जैनेंद्र के अंदर भी एक चंचल किशोर बैठा था और वे भी दूसरे तरुणों की तरह ख़ूब शरारतें कर सकते थे।

विष्णु जी अपने विवाह के समय के एक दिलचस्प प्रसंग का ज़िक्र करते हैं, जिसमें प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन और यशपाल जैन के साथ ही जैनेंद्र जी भी शामिल थे। कुछ तो बारात की मस्ती और कुछ इस आत्मीय सान्निध्य की आनंद की लहर। लिहाज़ा एक खेल सबको सूझा। एकदम लड़कपन की मस्ती का खेल। और सबके साथ-साथ जैनेंद्र भी, अपनी बौद्धिकता का कवच उतारकर, उसी मस्ती के रंग में रँग गए।”

यह सचमुच एक ऐसा अनोखा और खिलंदड़ा प्रसंग है, जिसे पढ़ते हुए बेसाख़्ता हँसी छूट पड़ती है। ज़रा विष्णु जी के शब्दों में छिपा विट देखें—

“लेकिन क्या जैनेंद्र मात्र भाषा और विचार ही थे? वे साधारण मनुष्य भी थे, ऐसे साधारण कि जिनके भीतर सदा एक किशोर बैठा रहता है। सन् 1938 में मेरा विवाह हुआ। बारात में प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, यशपाल जैन आदि के साथ जैनेंद जी भी थे। मार्ग में रुड़की के पास नहर के किनारे रुकने की व्यवस्था थी। मस्ती का आलम था। उसी मस्ती में उस पार पत्थर फेंकने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। देखता हूँ कि जैनेंद्र सबसे आगे हैं। यही नहीं, वे सिद्धहस्त तैराक भी थे और उतनी ही तेज़ी से साइकिल भी चला लेते थे। उनकी दार्शनिकता और सादगी के पीछे झाँकने पर ही उन्हें पहचाना जा सकता था।”

संस्मरण लिखते हुए विष्णु जी की आँखों में लेखक या साहित्यकार की समूची छवि होती थी, और वे उसे पूरा अपने शब्दों में उतार देना चाहते थे। इसीलिए उनके संस्मरण संक्षिप्त होते हुए भी भावना से पगे हुए हैं। जैसे उनमें मन का रस झर रहा हो।

इस लिहाज़ से आचार्य शिवपूजन सहाय की स्मृतियों से जुड़ा संस्मरण मुझे याद आ रहा है। इस अद्भुत संस्मरण में विष्णु जी कुछ ही पंक्तियों में शिवपूजन जी का पूरा शब्द-चित्र उपस्थित कर देते हैं। उनका सौम्य चरित्र, मन की निर्मलता और उदात्तता, साथ ही अगाध विद्वत्ता, सब कुछ विष्णु जी के शब्दों में उतरता चला जाता हैं—

“आचार्य शिवपूजय सहाय का स्मरण आते ही जो चित्र आँखों में उभरता है, वह ऐसे ऐसे व्यक्ति का रूप है जो अकिंचनता में से ही शक्ति ग्रहण करता है। उसके चारों ओर एक सुमधुर व्यक्तित्व की सुगंध महकती रहती है। उसके सौम्य चरित्र की निर्मल किरणें आसपास के जीवन को न केवल प्रज्वलित करती हैं, बल्कि उसे प्राणों से भी भरती हैं।”

इसी तरह शिवपूजन सहाय के गहन, गंभीर और अतल स्पर्शी बौद्धिक व्यक्तित्व का वर्णन भी बड़ा मनोरम है, जिसमें उनके कई गुणों का एक साथ बखान है। यहाँ विष्णु प्रभाकर के शब्दों में एक दक्ष फोटोग्राफर की तरह का बाँकपन और उस्तादाना लाघव नज़र आता है—

“संक्षिप्त शरीर, प्रदीप्त मुखमंडल, बाहरी निरीहता के पीछ से झाँकती हुई तलस्पर्शी दृष्टि—आचार्य शिवपूजय सहाय को अपने आसपास वालों के लिए परिवार के उस बुज़ुर्ग की तरह थे, जो कृतित्व और अजस्र स्नेह के भीतर से अनुशासन की बागडोर सँभलता है।”

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त से विष्णु जी की पहली मुलाक़ात काशी प्रवास में हुई थी। विष्णु जी हिंदी साहित्य सम्मेलन के काशी अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। उस अधिवेशन में दूसरे दिन सिर पर मारवाड़ियों जैसी लाल पगड़ी, अँगरखा-धोती पहने, गले में दुपट्टा डाले और हाथ में छड़ी लिए गुप्त जी आए, तो सब ओर हलचल मच गई, “आ गए, आ गए!”

पर आश्चर्य, विष्णु जी को यक़ीन ही नहीं हुआ कि यही ‘भारत भारती’ और ‘साकेत’ के महान लेखक हैं, जिन्हें पूरा हिंदी संसार सिर-माथे पर रखता है। वे उन्हें किसी मारवाड़ी सेठ जैसे लगे, और किसी तरह की कोई प्रियता या रुचि नहीं जगा सके।

पर इन्हीं मैथिलीशरण जी से अगली मुलाक़ात इतनी अंतरंग और रसमय थी कि उनकी सरल सादगी ने विष्णु जी को मोह लिया। एक सीधे-सच्चे लेखक के रूप में उनकी ग्रामीण धज विष्णु जी के हृदय में उतर गई, और वे उसे कभी नहीं भुला सके। ज़रा विष्णु जी के शब्दों में मैथिलीशरण जी का यह कमाल का शब्द-चित्र देखें—

“वह प्रथम मिलन प्रणाम तक ही सीमित रहा। पास से देखने का अब अवसर मिला सन 1941 में। लेखक के नाते थोड़ी-बहुत स्वीकृति पा चुका था। उसी अधिकार से साहित्यिक तीर्थयात्री के रूप में घूमता-घामता एक दिन चिरगाँव जा पहुँचा। रात के दो बजे स्टेशन पर उतरा था। सूर्योदय तक वहीं रुका रहा। फिर सकुचाता-सिमटता उनके घर की ओर चल पड़ा। ग्रामीण राजपथ से होकर उनके विशाल भवन के द्वार पर पहुँच गया। कहीं भी तो कोई रोक-टोक नहीं। सब ओर मुक्त स्वागत। द्वार पार करके बड़े से चौक में जाकर पाया कि दाहिनी ओर एक चबूतरे पर आग सेंकते देहाती जैसे कुछ लोग बैठे थे . . .

“तब तक दिल्ली में सियारामशरण जी से परिचय हो चुका था। उन्हीं का नाम लेकर पूछा। तुरंत उनकी पुकार हुई और मुझे बैठने के लिए कहा गया। स्नेहसिक्त वह वाणी जो भारतीय गाँवों की विशेषता है, आज भी कानों में गूँजती है। उस मंडली में मैंने दद्दा को तुरंत पहचान लिया। यद्यपि तब न बनारस वाली वेशभूषा थी और न वह वातावरण। घुटनों तक की धोती, ऊपर रूई की एक मिरजई, लेकिन नेत्रों का तेज उनके घर में भी उनको छिपा न सका।”

मैथिलीशरण जी से अंतरंगता भरे पारिवारिक सम्बन्ध हो जाने पर उनका जो सहज स्नेह विष्णु जी ने पाया, उसे भी उन्होंने बहुत कृतज्ञतापूर्वक याद किया है। साथ ही गुप्त जी की सहज व्यवहार बुद्धि और अभिभावक वाला रूप, दोनों की उन्होंने बड़े दिलचस्प ढंग से चर्चा की है।

♦ ♦ ♦

महाकवि निराला पर लिखा गया विष्णु जी का संस्मरण भी इतना आत्मीय और ओजमय है कि पढ़ते हुए रोमांच सा होता है। पहली बार उन्होंने निराला को हिंदी साहित्य सम्मेलन के काशी अधिवेशन में देखा था। अचानक अधिवेशन के बीच में ही बिजली चली गई और चारों ओर अंधकार छा गया। उस अधिवेशन में काफ़ी संख्या में कॉलेज के छात्र और नवयुवक भी शामिल हुए थे। आशंका थी कि कहीं वे हो-हल्ला न शुरू कर दें। पर इसी बीच, जैसे बादलों में बिजली कौंधती है, निराला का ओजपूर्ण स्वर सुनाई दिया—

रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर,

रह गया राम-रावण का अपराजेय समर . . .

निराला ने उस निविड़ अंधकार में ही ‘राम की शक्तिपूजा’ का पाठ शुरू कर दिया था। और अँधेरे में गूँजती उनकी आवाज़ मानो प्रकाश की किरणों की तरह आलोकित हो उठी। जिस ध्यान से श्रोताओं ने उन्हें सुना, उससे समझ में आ गया कि निराला क्या हैं और क्यों उनका क़द हिंदी साहित्यकारों में सबसे ऊँचा है।

विष्णु जी की निराला से दूसरी मुलाक़ात तब हुई, जब उन्होंने दिल्ली में सन् 1945 में हुए अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मंडल के कवि सम्मेलन में उन्हें आमंत्रित किया। उस समय विष्णु जी ब्रज साहित्य मंडल के संयुक्त मंत्री थे। जिस दिन निराला को आना था, उससे एक दिन पहले ही वे अपने विराट व्यक्तित्व के कुछ आतंकित करने वाले प्रभाव के साथ विष्णु जी के घर पधारे, तो वे एकाएक अचंभित और हक्के-बक्के से रह गए।

शुरू में निराला जी कुछ नाराज़ थे, पर फिर उनका प्रेम बरसना शुरू हुआ तो लगा, जैसे हर कोई उनके स्नेह से भीग उठा है।

उस कवि सम्मेलन में महाप्राण निराला की उपस्थिति ख़ुद में एक इतिहास बन गई। निराला के भव्य व्यक्तित्व की छाप पूरे सम्मेलन पर नज़र आती थी। लिहाज़ा सम्मेलन में कविता पढ़ने वाले कवि हों, सम्मेलन के संयोजक या फिर उपस्थित जन समुदाय, सभी इस गरिमापूर्ण कवि सम्मेलन में भाग लेने पर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। विष्णु जी के शब्द भी यहाँ एक उदात्त भावना की थरथराहट से व्याप्त लगते हैं—

“अगले दिन का वह कवि सम्मेलन दिल्ली के इतिहास में अनेक कारणों से चिरस्मरणीय हो गया। इतना बड़ा कवि सम्मेलन इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो। गाँधी मैदान में जो विशाल मंडप बनाया गया था, वह खचाखच भरा हुआ था। मंच पर खड़ी बोली, ब्रज और बुंदेलखंडी के अनेक प्रसिद्ध और नवोदित कवियों के बीच में निराला जी नक्षत्र मंडल में सूर्य के समान विराजमान थे। उनकी वह सुंदर काया और वह अलबेला रूपाकर्षण मानो सम्मेलन का केंदबिंदु बन गए थे।”

ऐसे ही महापंडित राहुल सांकृत्यायन से बहुत बार मिलने का सुयोग विष्णु जी को मिला। उनका ओजस्वी व्यक्तित्व, गंभीरता, औदात्य और विद्वत्ता, सबकी गहरी छाप विष्णु जी पर पड़ी। वे मन ही मन उनका बहुत सम्मान करते थे और उनके गुरुत्वपूर्ण व्यक्तित्व के आगे झुकने में बड़ा गौरव महसूस करते थे। पहली बार उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के काशी अधिवेशन में उन्हें सुना था। उस समय की राहुल जी की ओजस्वी वाणी और प्रखरता वे कभी भूल नहीं पाए। हिंदी के समर्थन में बोलते हुए, उन्होंने पूरे सभामंडप को गुँजा दिया।

यों हिंदी साहित्य सम्मेलन का वह अधिवेशन भी एक तरह का ऐतिहासिक सम्मेलन था, जिसका बहुत प्रभावी चित्र विष्णु जी अपने शब्दों में आँकते हैं—

“उनको साक्षात् देखने का अवसर मुझे अक्तूबर 1939 में मिला। काशी में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। अध्यक्ष थे पंडित अंबिकाप्रसाद वाजपेयी और स्वाताध्यक्ष महामना पंडित मदनमोहन मालवीय। मंच पर उस बार जितने महारथी उपस्थित थे, उतने शायद ही कभी हुए हों। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, श्रद्धेय माखनलाल चतुर्वेदी, आचार्य नरेंद्रदेव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्यामसुंदर दास, महाप्राण निराला, काका कालेलकर और पंडित सुदर्शन तो थे ही, डॉ. राजेंद्रप्रसाद और महाकवि हरिऔध भी आए थे।”

सम्मेलन में नवयुवकों के प्रतिनिधि थे जैनेंद्रकुमार, भगवतीचरण वर्मा और महापंडित राहुल सांकृत्यायन। इनमें राहुल जी की धज सबसे अलग थी। चेहरे पर किसी गरिमामंडित तपस्वी जैसा तेज। वे तभी रूस से लौटे थे और भिक्षु के वस्त्र उतारकर गृहस्थ का रूप धारण किया था। हिंदी के प्रश्न पर बोलने की बारी आई तो उनकी ओजस्वी वाणी की ललकार पूरे सभामंडप में गूँज उठी। विष्णु जी बरसों पुरानी स्मृतियों में ऊभचूभ होकर बताते हैं—

“उस सम्मेलन में उन्होंने हिंदी के समर्थन में अत्यंत उग्र भाषण दिया था। धोती-कुरते में मंडित स्थूलता की ओर झुकता हुआ उनका विशाल शरीर, प्रखर ओजस्वी स्वर, उस विशाल सभा में अद्भुत रूप से सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा, जैसे ज्वालामुखी भभक उठा हो। तालियों की गड़गड़ाहट में जो विजयनाद गूँजा, उसने मेरे मन को अभिभूत कर दिया। सोचता रहा, यही है वह महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जिसकी अगाध विद्वत्ता और अटूट साधना की कहानी जन-जन की जिहवा पर है।”

सियारामशरण गुप्त से भी विष्णु जी की ख़ासी अंतरंगता, बल्कि चिर मैत्री थी। लिहाज़ा सियारामशरण जी के बारे में लिखा गया विष्णु जी का संस्मरण भी बड़ी आत्मीय स्नेहाकुलता और पारिवारिकता की सुवास लिए हुए है। इसमें गुप्त परिवार के प्रेममय, आदर्श पारिवारिक वातावरण का चित्रण करते हुए विष्णु जी मानो विभोर हो उठते हैं—

“उनको मैंने काफ़ी पास से देखा है। हाँ, दिल्ली में गुप्त बंधु मेरे घर भी आए हैं। मैं दो बार चिरगाँव भी गया हूँ। उनके पूरे परिवार का संयोजन और विभाजन मैंने देखा है। पहली बार सन् 1940 के अंत में ज़ोन टिकट लेकर यात्रा करते हुए अपने छोटे भाई के साथ अचानक ही चिरगाँव में उनके द्वारे जा पहुँचा था। उस समय उनका परिवार एक आदर्श सुगठित परिवार था। कितना प्यार, कितनी चर्चाएँ, कैसा स्नेह भरा आतिथ्य! एक कमरे में बराबर-बराबर भाइयों के बिस्तर लगे थे। अतिथि निरंतर आते रहते थे, गाँधी जी से लेकर मेरे जैसे अकिंचन तक। लेकिन एक क्षण को भी हमने यह अनुभव नहीं किया कि हम बाहर के व्यक्ति थे। मैथिलीशरण जी की कर्मठता, उनकी सादगी, छोटे से छोटा काम करने से न झिझकने की प्रवृत्ति और मित्रों का निरंतर आगमन और वार्तालाप। भोजन पर उनका आतिथ्य कभी-कभी तो बड़ी दुविधा में डाल देता था। तब वह एक आधुनिक परिवार नहीं लगता था, बल्कि प्राचीन काल के एक आश्रम जैसा लगता था।”

चिरगाँव में गुप्त बंधुओं के आदर्श जीवन और प्रेम से सराबोर साहित्यिक वातावरण का चित्र खींचते हुए विष्णु जी के शब्द मानो आदर से झुकते चले जाते हैं। इसी कारण उनके शब्दों में इतना रस झरता है।

अपने से बड़ों को कैसे आदर-मान देना चाहिए, यह उनसे सीखा जा सकता है।

♦ ♦ ♦

विष्णु जी के संस्मरणों की एक विशेषता और है। वे अपने चरितनायक की सिर्फ़ तारीफ़ ही नहीं करते, निष्पक्ष और निडर होकर सही मूल्यांकन करना भी जानते थे। उनका यह पक्ष उनके संस्मरणों को एक नई चमक और प्रामाणिकता दे देता है। बल्कि कहना होगा, कि उनका यह साहस और विश्वसनीयता ही उनकी शक्ति बन जाती है।

व्यक्तित्व के गूढ़ विश्लेषण के लिहाज़ से विष्णु प्रभाकर की ये पंक्तियाँ देखें, जिनमें उन्होंने जैनेंद्र सरीखे बड़े रचनाकार की कमियों को भी खुलकर दर्शाया है—

“जैनेंद्र के सब दोषों का स्रोत इस बात में है कि वे जो नहीं हैं, वह बनना चाहते हैं। पर उसके लिए जो शक्ति चाहिए, वह उनके पास नहीं है। शक्ति से अधिक प्रकृति का अभाव है। उनके जीवन में यही उलझन है, लेकिन व्यक्ति जैनेंद्र की इस उलझन को आलोचक बंधु लेखक जैनेंद्र की सफलता मानते हैं। उनके साहित्य में असाध्य को साधने का प्रयत्न है। अगर वे इसे पूरी तरह साध सकते तो उनका साहित्य कालजयी हो सकता था। पर अब आलोचकों का एक दल ऐसा भी है जो कहता है कि अपनी प्रारंभिक कृतियों ‘सुनीता’ और ‘त्यागपत्र’ में जैनेंद्र ने जिस विदग्धता, मुखरता और मानवीय सम्बन्धों की रागात्मकता के साथ जो परिचय दिया है, वह और जिस प्रकार मानव मन के भीतर उतरकर उसमें उठने वाले द्वंद्व का मार्मिक चित्रण किया है, वैसा वे अपनी परवर्ती रचनाओं में नहीं कर पाए। हृदय और मस्तिष्क का संतुलन गड़बड़ा गया।”

जैनेंद्र जी का पर्याप्त सम्मान करते हुए भी, यहाँ विष्णु जी ने जिस साहस, दृढ़ता और साफ़गोई से जैनेंद्र जी के व्यक्तित्व के अंतर्विरोधों को दरशाया है और उनकी बाद की अपेक्षाकृत कमज़ोर कृतियों की असफलता की ओर पाठकों का ध्यान खींचा है, वह कोई मामूली चीज़ नहीं है। जब सम्बन्ध गहरे और उदात्त होते हैं तथा मन की भावना अकुंठ और निर्मल होती है, तभी कोई व्यक्ति अपने आत्मीय जन के बारे में ऐसी सच्ची और खरी बात कह सकता है।

विष्णु जी ऐसे लेखक नहीं हैं, जिनके भीतर कुछ और हो और होंठों पर कुछ और। उन्हें न दोहरा जीवन जीना पसंद था और न गोलमोल शब्दों के ज़रिए सच्चाई को छिपाना अच्छा लगता था। उनका मानना था कि एक लेखक अपने मन की सच्ची बात न कहेगा, तो भला कौन कहेगा? और एक लेखक सच नहीं कहेगा तो भला वह किस बात का लेखक है! एक लेखक की यह ख़ुद्दारी और आत्मगौरव विष्णु जी में है। बल्कि यही उनकी विशेषता भी है। इसीलिए उनके लिखे में जान है और उनके संस्मरण इतने सच्चे और प्यारे लगते हैं।

ऐसे ही विष्णु जी जिस शख़्स पर भी लिख रहे हों, उसकी मुख्य विशेषता को भी वे कहीं न कहीं टोह लेते हैं, और उस पर बराबर उनकी आँख रहती है। लोकगीतों के फ़क़ीर देवेंद्र सत्यार्थी से विष्णु जी की काफ़ी आत्मीयता थी। सत्यार्थी जी ने देश के अलग-अलग जनपदों के भावपूर्ण लोकगीतों के संग्रह में अपना सारा जीवन खपा दिया। धुन के पक्के सत्यार्थी जी पर लिखे गए संस्मरण में विष्णु प्रभाकर इस क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान की चर्चा करते हैं, तो साथ ही उनके शब्दों में सत्यार्थी जी द्वारा पूरे देश में घूमकर खोजे गए लोकगीतों के महत्त्व का सहज स्वीकार भी है। वे मानो भावविभोर होकर लिखते हैं—

“एक बार फिर मैं सत्यार्थी को उद्धृत करूँ। एक शादी का गीत है जो मुसलमान दूल्हे के स्वागत में गाते हैं—‘अल्लाह मोरे आवेंगे, मुहम्मद मोरे आवेंगे . . .!’ अब मुसलमान अगर इस्लाम की धारणा लेकर चलें तो दूल्हे को मुहम्मद के रूप में कभी नहीं देख सकते। परन्तु हिंदू दूल्हे को ईश्वर का रूप मानते हैं। भारतवर्ष की लोक संस्कृति में आकर जब इस्लाम बस गया, तो ख़ुद-ब-ख़ुद यह गीत उभरकर सामने आया। यह गीत महज़ एक गीत नहीं, एक दस्तावेज़ है, एक वसीयत है, जिसके द्वारा हम स्पष्ट रूप से यह समझ सकते हैं कि दो धर्मों के अनुयायियों का हमारी संस्कृति में कैसा सम्मिश्रण हुआ।”

यों बातों ही बातों में विष्णु जी भारतीय संस्कृति की उस महान विशेषता का भी ज़िक्र कर देते हैं, जिसमें अलग-अलग जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों की अलग-अलग परंपराओं के बावजूद, सब पर हिंदुस्तानियत का कुछ ऐसा रंग चढ़ता है कि सब अलग होकर भी एक हो जाते हैं, जैसे बग़िया में खिले अलग-अलग रूप-रंग और महक वाले फूल। वे अलग होकर भी एक ही बग़िया के फूल है। यही उनका असली सौंदर्य भी है और नूर भी। सच पूछिए तो भारत की लोक संस्कृति भी इसी तरह, बड़े बेमालूम ढंग से सबको आपस में जोड़ती चलती है। हिंदुस्तान की यह साझा संस्कृति ऐसी अनोखी और करिश्माई चीज़ है, जिसे सारी दुनिया हैरानी से देखती और मन ही मन सराहती भी है।

विष्णु जी की क़लम की ताक़त यही है। वे हर शख़्स की केंद्रीय धुरी को समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए लोकगीतों के संग्रह के लिए किए गए सत्यार्थी जी के कामों का ज़िक्र करते हुए, बस एक लोकगीत के उदाहरण से ही वे सत्यार्थी जी के जीवन भर के तप और साधना को हमारे आगे स्पष्ट कर देते हैं। इससे उनकी पैनी नज़र और सतर्क दृष्टि का पता चलता है। संस्मरण लिखते हुए वे भावनाओं में बहते ज़रूर हैं, पर उनकी सतर्क दृष्टि भी साथ रहती है। इससे उनके संस्मरण अधिक मोहक और विश्वसनीय लगते हैं।

♦ ♦ ♦

पंजाब के एक और बड़े साहित्यकार गुरदयाल सिंह पर भी विष्णु जी ने बड़े अपनत्व भरे ढंग से क़लम चलाई है। ‘मढ़ी का दीवा’ और ‘परसा’ जैसे मशहूर उपन्यासों के लेखक गुरदयाल सिंह को केवल पंजाबी साहित्य में ही नहीं, हिंदी साहित्य जगत में भी बड़े सम्मान से याद किया जाता है। ज़रा देखें तो, विष्णु जी ने इन पंक्तियों में गुरुदयाल सिंह का कैसा संदर भाव-चित्र उपस्थित किया है—

“सुदीर्घ दुबली-पतली नाज़ुक सी काया, आँखों में हल्की-हल्की मुस्कान, मुख के बीच-बीच में उभरती वैसी ही हँसी। प्रथम दृष्टि में देखने में ऐसा नहीं लगता कि यह व्यक्ति कि जिसका नाम गुरदयाल सिंह है, यह अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिपाप्त लेखक है, यह समाज में व्याप्त पाखंड और शोषण पर इतनी शक्ति से प्रहार कर सकता है कि आप दर्द से कराह उठें। पर जैसे-जैसे आप उनके पास जाते हैं तो लगता है कि वही काया, वही आँखें एक आलोक से प्रकाशित हैं। ऐसी आत्मीयता से ओतप्रोत हैं कि जो क्षण भर में आपको अपना बना लेती हैं, जैसे आप युग-युग से उनके मीत हैं।”

इसी तरह काका कालेलकर, मामा वरेरकर, केदारनाथ अग्रवाल, बाबा नागार्जुन, प्रफुल्लचंद ओझा ‘मुक्त’, अमृत राय, विजयेंद्र स्नातक, रामदरश मिश्र, लक्ष्मीचंद्र जैन, विमल मित्र, बालशौरि रेड्डी, पी.जी. वासुदेव, तोलस्तोय और डॉ. मिल्तनेर पर लिखे गए विष्णु जी के संस्मरणों में भी भाव-प्रबलता के साथ-साथ एक चितेरे की सी सूक्ष्म अंकन दृष्टि है। यही विशेषता इन संस्मरणों का इस क़द्र पठनीय और चिर स्मरणीय बना देती है और हमेशा के लिए ये चरितनायक हमारे मन में बस जाते हैं।

एक कुशल और अद्वितीय संस्मरणकार के रूप में विष्णु जी की दृष्टि गहरी है, व्यापक भी, और उसमें एक मनमौजी कलाकार सरीखा अद्भुत बाँकपन भी है। काका कालेलकर की गाँधीवादी सादगी, सहज गांभीर्य और विद्वत्ता, मामा वरेरकर की बात-बात में चुहल और परिहास करने की विनोद-वृत्ति, प्यौत्र बारान्निकोव की संत सरीखी शालीनता, डॉ. मिल्तनेर का भारतीय संस्कृति से भावुकता भरा प्रेम, केदारनाथ अग्रवाल की खरे और दो टूक ढंग से अपनी बात कहने की आदत, और बाबा नागार्जुन का औघड़ व्यक्तित्व सभी कुछ इन संस्मरणों में आया है और बख़ूबी आया है।

पाठक एक बार इन सरस संस्मरणों को पढ़ना शुरू करता है, तो विष्णु जी की सुरभित संस्मृतियों के जादुई आकर्षण से छूट नहीं पाता, और धीरे-धीरे ये मोहक संस्मृतियाँ हर पाठक को अपने जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा लगने लगती हैं। इससे बेशक साहित्य और साहित्यकारों की एक बेहतर समझ भी उसके भीतर बनती है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन जीवंत संस्मरणों के प्रभाव से साहित्य से उसका इतना गहरा नाता बन जाता है कि वह जीवन पर्यंत चलता है। साहित्य जीवन से अलग नहीं, बल्कि जीवन का अनिवार्य अंग बन जाता है, और जीवन सहचर बनकर उम्र भर साथ चलता है।

इसमें संदेह नहीं कि विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य के महान ध्वजवाहक और महारथी है। उनकी लेखनी को जैसे अमरत्व का वरदान हासिल हो चुका है। साहित्य की हर विधा में उन्होंने क़लम चलाई है और उसे एक नया गौरव दिया है। पर उनके रागात्मक संस्मरणों का तो जवाब ही नहीं, क्योंकि इसमें उनकी सहज, सरल और तरल स्मृतियाँ नदी की मुक्त धारा की तरह बहती हैं और अपने कल-कल निनाद से हर पाठक के मन और आत्मा में बस जाती हैं। यों विष्णु जी की साहित्यिक यादों और संस्मृतियों का रस हमें एक अच्छा साहित्य रसिक ही नहीं, एक भला और संवेदनशील इन्सान भी बनाता है।

विष्णु जी की ये सुंदर और भावमय संस्मृतियाँ ‘आकाश एक है’, ‘समांतर रेखाएँ’, ’मेरे हमसफर’ और ‘मेरे संस्मरण’ पुस्तकों में शामिल है। यह प्रसन्नता की बात है कि विष्णु जी के संपूर्ण संस्मरण अब एक बृहत् संचयन के रूप में उपलब्ध हैं। ये केवल संस्मरण ही नहीं, बल्कि हिदी साहित्य का जीवंत इतिहास भी हैं, जिसके पन्ने पलटते हुए बीसवीं सदी के साहित्य की अमर विभूतियाँ एक-एक कर हमारी आँखों के आगे आ जाती हैं, और अपने व्यक्तित्व की सहज प्रभा और पारदर्शिता से हमें भीतर-बाहर से भर देती हैं।

इन कालजयी स्मृतियों को सहेजकर बड़े क़रीने से हिंदी के सहृदय पाठकों और साहित्य रसिकों के आगे प्रस्तुत करने के लिए हमें विष्णु जी का कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने अपनी सुमधुर स्मृतियों के ज़रिए हिंदी साहित्य की अनेक महान हस्तियों से हमें रूबरू करवाया, यह उनका इतना बड़ा योगदान है कि इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

6 टिप्पणियाँ

-

14 Jul, 2025 01:19 PM

आदरणीय प्रकाश मनु सर.के द्वारा लिखित आदरणीय विष्ण प्रभाकर जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर एक अविस्मरणीय कीमती धरोहर की तरह है जिसे संजोया जा सकता.है।प्रेरणा ली जा सकती.है।सृजन की उच्चतम मनोभूमि पर स्थित विष्णु प्रभाकर जी का सृजन साहित्य की अनमोल विरासत है जिन्हे पढना जितना सुखद है उतना ही अंतर की गहराईयों में उतर कर शब्द शब्द को आत्मसात कर पानी अनिर्वचनीय आनंद भी प्रदान करता है। जैसा कि डा प्रकाश मनु सर.लिखते हैं-विष्णु जी के भावभीने संस्मरणों को पढ़ते हुए, हिंदी के एक से एक दिग्गज और तेजस्वी साहित्य मनीषियों की अद्भुत दास्तानें हमारी आँखों के आगे तैरने लगती हैं, और हम ‘नगरी-नगरी द्वारे-द्वारे’ उनके साथ चलते हुए, कब एकबारगी स्मृतियों की उस वेगवती धारा में तेज़ी से बहने लगते हैं, ख़ुद हमें ही पता नहीं चलता। विष्ण प्रभाकर जी जीवनीकार भी हैं।उनकी कलम से अनेक महान साहित्यकारों के जीवन वृत्त लिखे गये जो हिन्दी साहित्य जगत. में अत्यंत चर्चित व लोकप्रिय हैं।उनके द्वारा सृजित लोकप्रिय कथाक शरत की जीवनी आवारा मसीहा आज भी पाठक, के हृदय में अपना स्थान रखती है। उनकी लिखी हुई अनेक कहानियां संस्मरण और रेखाचित्र आज भी पाठकों के मन पर अपना गहन प्रभाव डालते हैं।कहानियों का कथ्य आत्मा क स्पर्श करता है।जीवन के विविध रंग,उनके संघर्ष, म उनकी अनुभूतियों के मुखर स्वर मन को विचलित कर देते हैं।यात्रा संस्मरणों की जीवंतता मानो भावरस की ऐसी.सतत प्रवाहिता नदी है जिसके प्रवाह में पाठक बहता चला जाता है। डा प्रकाश मनु जी ने उनके प्रति अपने अशेष सम्मान और हृदय की.श्रद्धा के साथ उन्हे याद किया है। जहाँ हिंदी साहित्य जगत के गौरवपूर्ण अतीत के तेजोद्दीप्त साहित्यकारों की स्मृतियों का अद्भुत मेला सा लगा है। उस मेले में किसी अबोध बच्चे की तरह खोए-खोए से हम इस क़दर एक से एक मोहक दृश्यावलियों में बँध जाते हैं, कि फिर वहाँ से लौटना हमें याद नहीं रहता। प्रकाश मनु जी स्वयं यशस्वी कवि,कथाकार हैं अत: भावनात्मक अनुभूतियों और सृजन में निहित संवेदना को गहराई से समझते हैं। आदरणीय विष्णु प्रभाकर जी के सृजन संसार में जो लालित्य और जीवन की विविधताओः के रंग हैं उनके मर्म को भली भाति पहचानता है उनका कवि मन। जब वे लिखते हैं -- वे मानो सिर से पैर तक साहित्यकार हैं जिनका ओढ़ना-बिछौना साहित्य ही था। उनके जीवन की एक-एक साँस साहित्य के रंग में रँगी है, एक-एक क्षण सृजन के आलोक से आलोकित है। शाय़द अनवरत लिखते रहना अपनी सृजन की दुनिया में समर्पित भाव सै जुटे रहना भी आदरणीय प्रकाश मनु सर ने यहीं से सीखा है।अपने मार्गदर्शक गुरुवार साहितयकारों को यथोचित सम्मान देने का गुण भी मुझे अभिभूत करता है।आदरणीय विष्णु प्रभाकर जी ने प्रेमचंद की तरह बिना किसी अर्थ लाभ के लगातार सृजन किया और कबीर की तरह आजीवन मस्ती और फकीरो जिये।बहुत सुंदर संस्मरण उतनी ही सुंदर भावप्रवण समीक्षा के लिए अशेष बधाई सर।हार्दिक शुभ कामनाएं ,मंगलकामनाए। सादर प्रणाम। पद्मा मिश्रा.जमशेदपुर

-

12 Jul, 2025 09:37 AM

विष्णु प्रभाकर जी मेरे प्रिय लेखक थे। उन पर आपने गहरे डूबकर, बहुत भावपूर्ण और दिल को छू लेने वाला आलेख लिखा है। एक साँस में पढ़ गया। हार्दिक बधाई, श्रद्धेय! - श्यामपलट पांंडेय, अहमदाबाद (गुजरात)

-

11 Jul, 2025 10:46 AM

सावन की फुहार का सा रोमांच देता आलेख, जिसमें एक से एक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक विभूतियों पर अनूठा सा रसमय निबंधात्मक संस्मरण । डॉक्टर प्रकाश मनु जी ने आदरणीय विष्णु जी को यथा नाम तथा गुण से विभूषित कर के कलम का जादू बिखेरा है। यह एक नज़ीर है उन भावी साहित्यकारों हेतु कि जीवंत और पाठकों को अनुप्राणित करने वाली रचनाएं कैसे लिखी जाती हैं। हार्दिक शुभकामनाएं।

-

11 Jul, 2025 10:12 AM

बहुत सुंदर ,अद्भुत लेख, आदरणीय दादा जी। - उमाशंकर शुक्ल दर्पण, नोएडा (उ.प्र.)

-

11 Jul, 2025 10:07 AM

इतना विस्तृत आलेख, प्रभाकर जी के विषय में जिस प्रकार आपने लिखा है, वह अद्भुत है। संस्मरणों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को उजागर करना सहज नहीं है। किंतु आपके लिए कुछ भी लिख पाना कठिन नहीं है प्रकाश जी, साधुवाद। - सुकीर्ति भटनागर, पटियाला (पंजाब)

-

10 Jul, 2025 09:15 PM

आदरणीय प्रकाश मनु जी द्वारा लिखा आलेख अदभुत है। विष्णु प्रभाकर जी के पूरे व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संस्मरण के माध्यम से जिस तरह उकेरा है, वह अवर्णनीय है। बहुत बहुत बधाई। सादर नमन। डॉ दिनेश पाठक शशि मथुरा (भारत) मोबा 9870631805

कृपया टिप्पणी दें

लेखक की अन्य कृतियाँ

- साहित्यिक आलेख

- कहानी

- कविता

-

- अमृता प्रीतम के लिए एक कविता

- एक अजन्मी बेटी का ख़त

- एक कवि की दुनिया

- कुछ करते-करते हो जाता है कुछ-कुछ

- क्योंकि तुम थे

- गिरधर राठी के लिए एक कविता

- चलो ऐसा करते हैं

- तानाशाह और बच्चे

- तुम बेहिसाब कहाँ भागे जा रहे हो प्रकाश मनु

- त्रिलोचन—एक बेढब संवाद

- दुख की गाँठ खुली

- दुख ने अपनी चादर तान दी है माँ

- दोस्त चित्रकार हरिपाल त्यागी के लिए

- नाट्यकर्मी गुरुशरण सिंह के न रहने पर

- पेड़ हरा हो रहा है

- बच्चों के मयंक जी

- बारिशों की हवा में पेड़

- भीष्म साहनी को याद करते हुए

- मैंने किताबों से एक घर बनाया है

- मोगरे के फूल

- राम-सीता

- विजयकिशोर मानव के नाम एक चिट्ठी

- हमने बाबा को देखा है

- ख़ाली कुर्सी का गीत

- स्मृति लेख

- आत्मकथा

- व्यक्ति चित्र

- विडियो

-

- ऑडियो

-