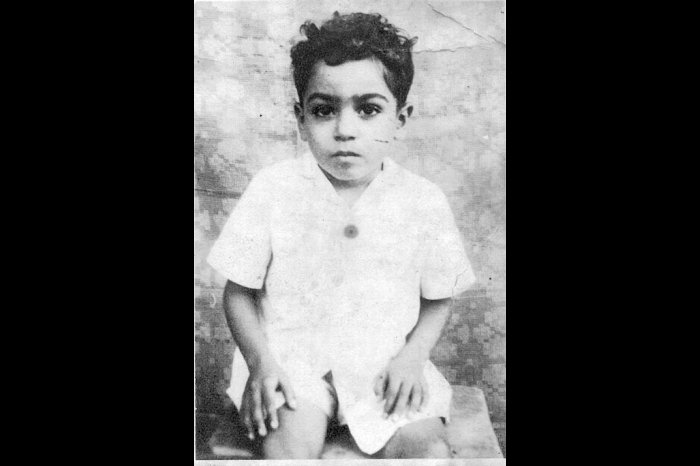

एक था कुक्कू उर्फ़ क़िस्सा मेरे बचपन का

प्रकाश मनु

आत्मकथा-अंश

अपनी कहानी शुरू करूँ, इससे पहले शायद थोड़ा परिवार का ब्योरा देना ज़रूरी है। मैं अपने पिता की आठवीं संतान हूँ। पिता दादा जी की अकेली संतान थे। लेकिन आगे पिता की नौ संतानें हुईं। हम नौ भाई-बहनों में कमलेश दीदी, मैं और मुझसे छोटा सत—हम तीनों भारत में जनमे हैं। बड़ी भैन जी और मुझसे बड़े पाँच भाई पाकिस्तान में जनमे। पाकिस्तान के कुरड़ गाँव में, जो खुशाब तहसील, ज़िला सरगोधा में है। कुरड़ और कट्टा गाँव साथ-साथ थे, सहोदर भाइयों की तरह, जिनका नाम भी साथ-साथ लिया जाता था। यानी कौन सा कुरड़ गाँव? पूछने पर कहा जाएगा, कुरड़-कट्ठे वाला कुरड़ गाँव।

गाँव के पास ही मीठे पानी का एक सोता था, जो आगे जाकर नदी में बदल गया था। पंजाबी में मीठे पानी के सोते को कट्टा कहते हैं, और जहाँ वह सोता हो, उस स्थान का नाम भी कट्टा पड़ जाता है। सम्भव है, इसीलिए साथ के गाँव का नाम कट्टा पड़ गया हो।

हमारा परिवार जब भारत आया तो श्याम भैया छोटे से थे, माँ की गोद में। जगन भाईसाहब पहली-दूसरी में और मैं अभी प्रतीक्षा में था। मुझे अभी तीन बरस बाद पैदा होना था! तीन बरस बाद, ताकि ‘आज़ादी’ अपनी फौरी चमक-दमक से नजात पाकर एक तरह की आत्मालोचना की राह पर बढ़ आए! और मैं सच में आज़ादी के बाद की पीढ़ी का खरा प्रतिनिधित्व कर पाऊँ।

उस समय परिवार को किन कठिनाइयों और करुण हालात से होकर गुज़रना पड़ा, कैसे कठोर संघर्ष भरे वे दिन थे, इसके बारे में माँ, बड़ी भैन जी और कश्मीरी भाईसाहब से काफ़ी कुछ सुना है। मैंने वह सब देखा तो नहीं, पर अपनी सहज संवेदना से महसूस तो किया ही है। जब मैं उन अभागे दिनों और मुश्किल हालात के बारे में सोचता हूँ तो अक्सर मुझे विस्थापन की असह्य तकलीफ़ों के बीच कंधे पर कपड़ों की भारी-सी गठरी टाँगें गाँव-गाँव घूमते पिता दिखाई देते हैं। यहाँ आने के बाद जब सारे सहारे छिन गए तो उन्हें फेरीवाला बनकर अपना और परिवार का गुज़र-बसर करना पड़ा।

पिता जी अमृतसर से पगड़ियाँ ख़रीदकर लाते थे और अंबाला में गाँव-गाँव जाकर बेचते थे। और यह काम अकेले पिता को ही नहीं, मेरे दादा देशराज जी और दोनों बड़े भाइयों बलराज जी और कश्मीरी भाईसाहब को भी करना पड़ता था। एक दिशा में पिता पगड़ियाँ बेचने निकलते, तो दूसरी दिशा में दादा जी और तीसरी दिशा में मेरे दोनों बड़े भाई बलराज जी और कश्मीरीलाल। तब कहीं घर का गुज़ारा चल पाता था। खुशाब तहसील के जिस कुरड़ गाँव से पिता विस्थापित होकर आए थे, वहाँ एक संपन्न और सम्मानित व्यापारी के रूप में उनकी साख थी और दूर-दूर तक उनका नाम था। पर वह देखते ही देखते पराया देश बन गया—पाकिस्तान। और फिर रातों-रात वहाँ से पलायन की तैयारियाँ हो गईं।

शुरू में लग ही नहीं रहा था, कि अपनी ज़मीन और घरबार सब कुछ छोड़कर कभी विस्थापित होना पड़ेगा और दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। आर्थिक विषमताओं के थपेड़ों के बीच ज़िन्दगी की एक बिल्कुल नई शुरूआत करनी होगी। एकदम ककहरा से, और एकाएक सम्मानित व्यक्ति से शरणार्थी बन जाना होगा। पर इतिहास के जिस क्रूर पहिए ने हज़ारों लोगों को बेघरबार किया और ख़ून की नदियाँ बहा दीं, उससे किसी का भी बच पाना मुश्किल था। ज़ाहिर है, हमारा परिवार भी उसकी लपेट में आया और पिता को रातों-रात अपना सब कुछ समेटकर चल देना पड़ा।

वे सोच रहे थे, कुछ समय बाद जब यह हिंसा और उपद्रव शांत हो जाएँगे, तो फिर यहाँ लौट आएँगे, और जीवन फिर अपनी पुरानी गति पकड़ लेगा। इसलिए बहुत कुछ उन्होंने वहीं छोड़ देना ठीक समझा। पर उनकी आशा बस दुराशा ही साबित हुई, और फिर जो कुछ छूटा, वह हमेशा-हमेशा के लिए ही छूट गया। भारत आने के बाद पिछला सब कुछ भूलकर, उन्हें जीवन की फिर एक नए सिरे से शुरूआत करनी पड़ी।

कुछ समय वे परिवार के साथ अंबाला छावनी रहे, पर अंततः उन्हें आगरा-कानपुर के मुख्य राजमार्ग पर स्थित उस शिकोहाबाद शहर में आकर टिकना था, जिसकी नींव शाहजहाँ के उदारहृदय बेटे दारा शिकोह ने रखी थी। दारा शिकोह तो ज़ुल्मी औरंगज़ेब की क्रूरता की बलि चढ़ गया, जिसने हाथी के पैरों के नीचे उसे कुचलवा दिया, पर उस नरमदिल दारा ने आगरा से कोई चालीस मील दूर जिस शिकोहाबाद शहर की नींव रखी थी, वह बहुत कुछ उसके आदर्शों का शहर था, जिसमें हिंदू-मुसलिम दोनों समुदाय आपस में प्रेम से रहते थे। फिर आगरा-कानपुर के मुख्य राजमार्ग पर स्थित होने के बावजूद शिकोहाबाद ऐसा शहर था, जिसमें शहरातीपन कम, क़सबाईपन ज़्यादा था, जिसमें लोग जल्दी ही एक-दूसरे से परच जाते हैं और और फिर बहुत समय तक उस प्रेम और आत्मीयता के सम्बन्ध को निभाते हैं।

शिकोहाबाद तब मैनपुरी ज़िले में आता था, पर वह तब भी मैनपुरी से कहीं ज़्यादा विकसित था। बाद में तो उसने और भी तेज़ी से तरक़्क़ी की और फिरोजाबाद ज़िले का हिस्सा बन गया। वही फिरोजाबाद जिसमें घर-घर चूड़ियाँ और दूसरा काँच का सामान बनता है, और जिसे ‘सुहागनगरी’ के नाम से भी जाना जाता है।

अलबत्ता पिता ने शिकोहाबाद को अपनी शेष जीवन-यात्रा के लिए चुना और कुरड़ की तरह ही स्थायी ठिकाना बनाया, तो शिकोहाबाद ने भी कोई कोर-कसर नहीं रखी। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर बड़े प्यार से उन्हें अपना लिया। फिर तो हमारा परिवार हमेशा के लिए शिकोहाबाद का होकर ही रह गया। पिता के लिए बहुत कड़े संघर्ष के दिन थे ये। ताप से ताए हुए। पर पिता बड़े दिलेर, बड़े हिम्मती थे। वे थके नहीं। बड़े बेटों ने आगे बढ़कर उन्हें पूरा साथ दिया। घर में माँ, पिता, भाई-बहन सब इस दुख की भट्ठी से निकले, पर किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं। कोई मलिनता नहीं। सब एक मुट्ठी की तरह एक। बस, एक ही धुन कि इस दुख की घड़ी में हारना नहीं है और एक-दूसरे को सहारा देना है।

फिर धीरे-धीरे दिन बहुरे। पिता ने थोड़े ही समय में अपने इस नए काम में साख हासिल कर ली, और फिर कपड़ों की एक दुकान खोल ली, जो ख़ासी चल निकली। क्लेम के काग़ज़ों के आधार पर अपना घर भी हो गया। फिर पिता ने आटा चक्की और तेल का एक्सपेलर सँभाला और दोनों बड़े भाइयों बलराज जी और कश्मीरी भाईसाहब के पास अपनी-अपनी कपड़े की दुकानें हो गईं। कृष्ण भाईसाहब ने पिता का साथ देने के लिए पढ़ाई छोड़ने का फ़ैसला किया, और हम छोटे भाई-बहन निश्चिंत होकर पढ़ने-लिखने में लग गए।

कुछ ही वर्षों में ज़िन्दगी फिर से अपनी सम लय-गति में चलने लगी। यों जीवन के कठोर संघर्ष ने पिता, माँ और भाई-बहनों को हराया नहीं, बल्कि तपाकर और उजला कर दिया।

जब भी पारिवारिक इतिहास के ये पन्ने फड़फड़ाते हुए मेरी आँखों के आगे आते हैं, तो मन में सचमुच एक गर्व का अहसास होता है।

♦ ♦ ♦

हमारा परिवार एक पारंपरिक व्यवसायी परिवार था, और किसी व्यवसायी परिवार का एक अलग तरह का चरित्र होता है। नए विचारों की रोशनी वहाँ कुछ देर से आती है। पर फिर जल्दी ही इसमें नई-नई धाराएँ फूट पड़ीं और इससे परिवार का रहन-सहन, सोच और पारिवारिक संस्कृति भी बदली। एक नई कर्म संस्कृति और विचार संस्कृति आई। जगन भाईसाहब ने इंजीनियरिंग की लाइन चुनी तो वे जाने-अनजाने अपने ढंग से घर के माहौल और पारिवारिक वातावरण को कुछ बदल भी रहे थे।

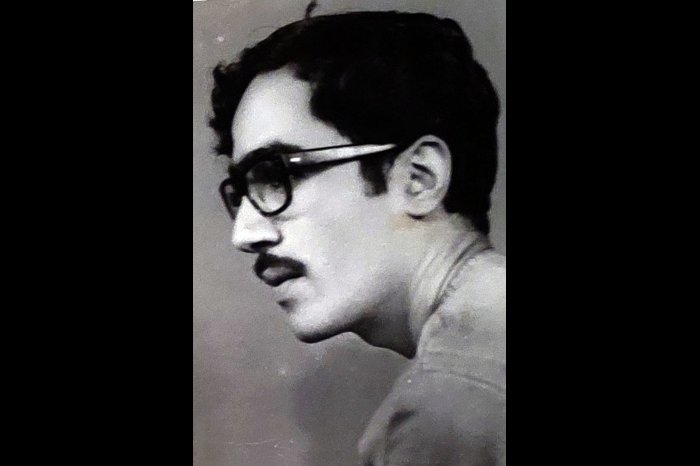

कृष्ण भाईसाहब रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर हो गए तो उनका ही नहीं, घर में औरों का भी रंग-ढंग बदला। फिर मैं साहित्य की धारा में बह निकला और अंततः पत्रकारिता में आया, तो यह एक नई ही राह थी। छोटे भाई सत ने पारंपरिक व्यवसाय को अलविदा करके बड़ी कंपनियों की खाद एजेंसी ली, तो एक नई ही राह निकल आई। परिवार का मूल ढाँचा वही रहा, पर हर बार वह कुछ बदलता भी गया। शायद हर विकास की यति-गति ऐसी ही होती है . . .।

पर इस बीच ज़िन्दगी के थपेड़े भी कम नहीं रहे। हम भाई-बहनों में बलराज भाईसाहब जो हमारे सबसे बड़े भाई थे, कोई बत्तीस वर्ष की अवस्था में ही चले गए। वे आकस्मिक हृदयाघात से गए। अभी कुछ अरसा पहले ही हम भाइयों में जो सबसे सरल, शांत और बुद्धिमान थे, और जिन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए ही देखा, वे कृष्ण भाईसाहब भी नहीं रहे। मुझसे कोई तीन बरस बड़े श्याम भाईसाहब तो बरसों पहले ही चले गए। वे असमय ही गए। श्याम भैया की मृत्यु का घाव मन में अब भी इतना ताज़ा है कि उनकी मृत्यु कल की बात लगती है। लेकिन अभी-अभी हिसाब लगाने बैठा तो मैं चौंका। श्याम भैया को गुज़रे कोई इकतीस साल बीत चुके हैं।

सन् 1990 के सितंबर महीने में श्याम भैया गुज़रे और बड़े भाईसाहब तो तब गुज़रे, जब मैं सातवीं या शायद आठवीं कक्षा में पढ़ता था। सन् 63 की यह बात होनी चाहिए। सर्दियों की। आगे कुछ अरसे बाद 27 मई, 1964 को नेहरू जी नहीं रहे। उस दिन की अच्छी तरह याद है कि ख़बर सुनते ही हर चेहरे पर दुख के बादल उमड़ पड़े। कुछ तो बिलख-बिलखकर रो भी रहे थे। भाईसाहब का निधन उनसे कुछ महीने पहले ही हुआ था। और हमारे लिए यह एक पारिवारिक शोक के बाद आया दूसरा बड़ा शोक था। एक राष्ट्रीय शोक . . .!

मुझे अच्छी तरह याद है कि सन् 62 में चीनी हमले के ख़िलाफ़ रोष प्रकट करने के लिए हमारे महल्ले में एक बड़ी सभा हुई थी। उसमें सभी ने अपनी सेना और सरकार का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ अंशदान देने का फ़ैसला किया था। जितने भी लोग उस सभा में मौजूद थे, उन सभी के चेहरे पर एक ग़ुस्से से भरी तमतमाहट मुझे नज़र आई थी, और कुछ करने का निश्चय भी। उस सभा के बारे में सोचता हूँ, तो बहुत कुछ यादों की खिड़की से झरता नज़र आता है।

मुझे याद है कि मैं अभी छोटा ही था, मगर मेरे भीतर जोश का सैलाब सा उमड़ आया था। चीन के आक्रमण के साथ ही अचानक मुझे अपने भीतर बहुत कुछ जागता और अँगड़ाई लेता महसूस हुआ था। उस सभा में बड़े भाईसाहब बलराज जी मौजूद थे या नहीं, यह अब याद नहीं आ रहा। उस समय वे एटा रोड पर बने क्वार्टर में आ गए थे। हमारे घर से वह कुछ दूर था, इसलिए सम्भव है कि उस सभा में आ न सके हों। या उन्हें सूचना ही न गई हो।

उस सभा में पिता जी और जगन भाई साहब की उपस्थिति की बड़ी अच्छी तरह याद है। साथ ही बिरादरी के लोग भी काफ़ी संख्या में आए थे। किशोर, नौजवान और बूढ़े भी। जहाँ तक मुझे याद है, जगन भाई साहब और बतरा जी उस सभा के कर्ता-धर्ता थे। उन्होंने उस समय सामाजिक जागृति लाने के लिए एक संस्था भी बनाई थी, पंजाब और सिंध सेवा दल। साथ ही एक पुस्तकालय भी शुरू करने का फ़ैसला हुआ, जो हमारे घर की बाहर वाली बैठक में खुला था।

बड़े भाईसाहब बलराज जी की मृत्यु बहुत कम अवस्था में हुई थी। शायद तब वे कुल बत्तीस बरस के रहे होंगे। हमारे घर में यह हरहराती आँधी का पहला धक्का था जिससे पूरा घर तितर-बितर हो गया। जैसे किसी चिड़िया का सुंदर घोंसला तिनका-तिनका होकर बिखर जाए। पंजाब से उजड़कर आने के बाद, जैसे जल्दी ही फिर उजड़ना लिखा हो भाग्य में। बलराज भाई साहब ऐसे ही श्रवणकुमार पुत्तर थे, जिनमें माँ और पिता जी दोनों के प्राण बसते थे। ऐसे में उनका जाना, और इस तरह जवानी में ही चले जाना . . .! यह किसी हरे-भरे पेड़ पर बिजली गिरने सरीखा था।

याद पड़ता है, हमारे पड़ोसी और ठेठ देसी अंदाज़ के कवि, हकीम चंद्रभान फंडा का वह दर्दभरा गीत जिसे सुनकर माँ और पिता ही नहीं, पूरी खलकत आँसुओं में डूब गई थी। उस दर्दभरे शोकगीत की शुरूआती पंक्तियाँ अब भी कानों में गूँज रही हैं—

दस्साँ की हाल मैं त्वानूँ बलराज जी दा,

उसनूँ जाणदा सी सकल जहान यारो! . . .

आँधी का दूसरा धक्का था रामकली भाभी की मृत्यु और आँधी का तीसरा धक्का था श्याम भाईसाहब की मृत्यु। श्याम भाईसाहब गुज़रे तो चवालीस-पैंतालीस से अधिक के न थे। एक हरे पेड़ के कटने का-सा चीत्कार उस समय आप पूरे घर की दीवारों से सुन सकते थे। और अब तो कश्मीरी भाईसाहब, कृष्ण भाईसाहब भी चले गए, और लगने लगा है, कि मेरी राह भी कभी भी, कहीं भी थम सकती है। मैं भी तो आख़िर चला-चली के दौर में हूँ न!

हालाँकि कोई आए, कोई जाए, ये ज़िन्दगी के मेले तो फिर भी चलेंगे। चलते ही रहेंगे। और वे क्यों न चलें?

मेरे गुरु सत्यार्थी जी कहा करते थे, कि जब तक एक भी बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, हमें समझ लेना चाहिए, कि अभी ईश्वर इस सृष्टि से निराश नहीं हुआ।

यानी जीवन और मृत्यु . . . मृत्यु और जीवन, ये मिलकर ही मेलों को मेला बनाते हैं और इस सृष्टि में सुख-दुख के अनवरत रंग घोलते रहते हैं। तभी तो यह सृष्टि इतनी अद्भुत और बहुरंगी है कि इसकी थाह लेना मुश्किल है।

यह सच्चाई ख़ुशी-ख़ुशी स्वीकार कर लें, तो मृत्यु तकलीफ़देह नहीं रह जाती, और आप जीवन के आख़िरी पल का भी आनंद ले सकते हैं। और यही जीना तो सचमुच जीना है!

मेरे नाना जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें इल्हाम हो गया था कि इस दिन उन्हें जाना है। उन्होंने अपने सारे मित्रों, सगे-संबंधी और आत्मीय जनों को बता दिया था कि फ़लाँ दिन उन्हें चोला छोड़ना है। हालत यह थी कि दूर-दूर के गाँवों के लोग भी वहाँ आ गए थे। सबके लिए यह बड़े विस्मय की बात थी। नाना जी आख़िर तक सबसे बातें करते रहे। उनकी स्मृति अच्छी थी। अंत तक। और फिर बात करते-करते ही जैसे एकाएक हँस उड़ गया। और नाना जी इस क़द्र शांत हो गए, जैसे बड़ी गहरी नींद में चले गए हों।

सैकड़ों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और सबके होंठों पर यही शब्द थे, “सचमुच, वे तो कोई पुण्यात्मा थे, जो मनुष्य का चोला धारण करके आए थे!”

ऐसी मृत्यु भला कौन नहीं चाहेगा? मैं भी ज़रूर चाहता हूँ। पर जानता हूँ कि यह असम्भव है। मैं तो नाना जी के पैरों की धूल भी नहीं हूँ। तो फिर जैसी भी मृत्यु होनी है, या कि होगी, उसे ख़ुशी-ख़ुशी क्यों न स्वीकार किया जाए!

♦ ♦ ♦

तो यह थी उस घर की दास्तान, जिसमें कुक्कू का जन्म हुआ। वह पला और बड़ा हुआ।

वह बेशक सबसे अलग था, पर कहीं न कहीं सबसे जुड़ा हुआ भी। किसी का छोटे से छोटा दुख भी उसे उदास कर देता और वह घंटों उसके बारे में सोचता रहता था। और इसी तरह, किसी के मुख से कोई ख़ुशी की, या अचरज भरी बात सुनता तो एकदम उल्लसित हो उठता और ‘ओल्लै’ कहकर तालियाँ बजाता हुआ नाच उठता। जल्दी ही वह ख़ुश हो जाता और जल्दी ही आँखों से आँसुओं की बरसात। छल-छल, छल-छल . . .!

कुक्कू को कहानियाँ पसंद थीं। उसे लगता, कोई उसे दिन-रात कहानियाँ सुनाता रहे और वह सुनता रहे। कहानियाँ सुनते हुए वह ज़रा भी थकता न था। कुक्कू को कविताएँ पसंद थीं। जब भी वह कोई कविता सुनता, तो उसकी बढ़िया और मर्मस्पर्शी पंक्तियाँ उसके भीतर उतर जातीं। फिर न जाने कितनी बार वह अंदर ही अंदर उन्हें दोहराता और उनका आनंद लेता।

कुक्कू को कल्पना की दुनिया पसंद थी। कल्पना की दुनिया में पंख पसारकर वह एक बार उड़ना शुरू करता, तो उसे बिल्कुल याद न रहता कि वह कहाँ बैठा है और उसके आसपास क्या है। वह असलियत से ज़्यादा कल्पना की दुनिया में ही रहता था। बल्कि असलियत की दुनिया में उसे कभी ठेस लगती या कोई चीज़ बुरी लगती, तो वह उसी समय कल्पना की दुनिया में जाकर उसे दुरुस्त कर लेता और अपनी चोट भूल जाता। तब उसे लगता कि उसने दुनिया को कुछ सुधार दिया है, उसे पहले से कहीं अधिक अच्छा और सुंदर बना दिया है। और वह इसी बात से मगन और आनंदित हो जाता . . .

तो चलिए, अब कुक्कू की कथा शुरू की जाए। इसी परिवेश में धीरे-धीरे बड़ा हो रहा और घर और आसपास की संवेदना से कुछ-कुछ सीझा-सा कुक्कू, जो असल में थोड़ा बुद्धू ही था। चलो, बुद्धू न सही, पर ज़्यादा चतुर और होशियार तो वह कभी न था। हाँ, सोचता बहुत था, हर वक़्त चुपचाप कुछ न कुछ सोचता ही रहता था।

पर यह भी मैं क्यों कहूँ? चलिए, आप कुक्कू से ही मिल लीजिए। शायद वह कुछ कहने और आपसे बात करने के लिए ख़ुद ही बेताब है।

♦ ♦ ♦

हाँ, तो शुरू करता हूँ . . . मेरा बचपन का घर पर पुकारने का नाम था, ‘कुक्कू’। यह कुछ बुरा तो नहीं है। और जब से मुझे पता चला है कि कुक्कू माने कोयल भी होता है, तब से तो कुक्कू ख़ासा अच्छा लगने लगा है। पर बचपन में जाने क्यों कुक्कू मुझे कुछ ख़ास पसंद न था। अगर कोई बिगाड़कर कहता कि, “अरे ओए कुकड़ू!” तो मेरी जान सूखती थी ओर बड़ा ग़ुस्सा आता था।

याद पड़ता है कि कृष्ण भाईसाहब भी ‘कुकड़ू कूँ’ कहते थे, पर वह इतना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वे किसी अत्यंत लोकप्रिय लोककथा का स्मरण कराते हुए एक गीत की दो पंक्तियाँ सुनाते थे। यह गीत उस लोककथा में ही पिरोया हुआ था—

कुकडूँ-कूँ,

राजे दी धी परना दे तू!

(यानी, ओ रे कुकड़ूँ-कूँ बोलने वाले मुर्ग़े, तू राजा की बेटी से मेरा विवाह करवा दे)

आज इस कहानी के बारे में सोचता हूँ तो लगता है, ज़रूर यह कहानी किसी ऐसे नवयुवक हरखू की है, जिसका दोस्त एक मुर्ग़ा है। वह मुर्ग़ा ऐसा सच्चा और प्यारा दोस्त है जो हर क़दम पर हरखू की मदद करता है।

और फिर अचानक कभी हरखू को पता चला होगा किसी राजा की बेटी के बारे में, जो बहुत सुंदर है। तब हरखू ने अपने उस दोस्त मुर्ग़े से बड़े प्यार से गुज़ारिश की होगी कि—

कुकुड़ूँ कूँ,

राजे दी धी परना दे तू।

उसके बाद हो सकता है कि मुर्ग़ा राजा के पास पहुँचा हो और पंख फड़फड़ाते हुए उछल-उछलकर उसे युद्ध के लिए ललकारा हो। अकेले दम पर उसकी सारी सेनाओं का मुक़ाबला किया हो। फिर आख़िर में उसने कैसे अपनी चतुराई से राजा को इस बात के लिए तैयार किया होगा कि वह अपनी बेटी का विवाह हरखू से ही करे, यह तो कहानी पढ़ने या सुनने से ही पता चल सकता था। पर गीत की इन दो सुंदर पंक्तियों से उसका अनुमान ज़रूर लग जाता है।

काश, मैंने कृष्ण भाईसाहब से कुकड़ूँ कूँ कहने वाले मुर्ग़े की कहानी भी सुन ली होती। पर वे इतने बड़े थे और मैं उनके आगे इतना छोटा और दबा हुआ कि यह आग्रह कर ही न सका।

यों श्याम भैया को छोड़ दें तो मुझसे बड़े भाई तो सब बहुत बड़े थे और उनका मन पर कुछ-कुछ आतंक-सा था, इसलिए ज़्यादातर तो मैं छोटे भाई सत के साथ ही खेलता था। घर में एक बस वही मुझसे छोटा था, बाक़ी तो सब इतने बड़े थे कि उनसे दूर-दूर रहना ही भला लगता था। उस दौर का यह बड़ा स्वाभाविक अनुशासन था, जो आज उतना स्वाभाविक नहीं लगता। आज लगता है, बड़े अपना बड़प्पन कुछ देर भूलकर छोटों के साथ हँसें-खेलें तो भला क्या बिगड़ जाएगा? आज कुछ-कुछ यही अनौपचारिकता घरों में आ भी रही है।

तो ख़ैर, ख़ूब बड़े से आँगन वाला बड़ा-सा घर था हमारा। उसमें बड़े मज़े से लंबी कूद, ऊँची कूद और गेंदटप्पा खेला जा सकता था। छुपमछुपाई भी। फिर लूडो और साँप-सीढ़ी में तो मुश्किल ही क्या थी? और भी तमाम खेल थे। इन्हीं में कोड़ा बदामशाही वाला खेल भी था, जिसके साथ गीत की ये पंक्तियाँ भी गाई जाती थीं—

कोड़ा बदामशाही,

पीछे देखो, मार खाई।

इस खेल में एक बच्चे के हाथ में कपड़े का बना कोड़ा होता था, जिसे वह लगातार हवा में फटकारता रहता था। कभी-कभी वह किसी बच्चे की पीठ पर भी जड़ देता था। पर खेल-खेल में उससे कोड़े खाने के भी मज़े थे।

♦ ♦ ♦

कमलेश दीदी मुझसे कोई दो-ढाई साल बड़ी थीं, पर वे भी ख़ुशी-ख़ुशी अपने खेलों में मुझे शामिल कर लेती थीं। कमलेश दीदी और बड़ी भैन जी की बेटी राज लगभग समवयस्का थीं। उनकी प्रायः खेल में अच्छी जोड़ी बन जाती। यों सत के अलावा मैं कमलेश दीदी, राज और उनकी सहेलियों के साथ भी खेला करता था और ये खेल या तो गुड्डे-गुड़ियों के खेल होते थे या फिर गुट्टे। दोनों ही खेल जिनमें मैं दोयम या तीयम दरजे का खिलाड़ी ही साबित होता था और आँखें फाड़े भौचक्का-सा उनका कमाल, उनकी कला और उनका नाट्य देखा करता था और सोचता था—मैं तो जनम-ज़िन्दगी तक ऐसे कमाल नहीं कर सकता!

राज, कमलेश दोनों और उनकी सहेलियाँ भी अपनी हथेलियों में पहले से ही छह-छह, आठ-आठ गुट्टे भरे होने के बावजूद नीचे पड़ा गुट्टा बड़े ही कलात्मक लाघव के साथ फिर से उठा सकती थीं, इस सावधानी के साथ कि पहले से मुट्ठी में सहेजे गए गुट्टे क़तई न गिरें, वरना तो आप हारे। ओह, क्या ग़ज़ब का संतुलन था, क्या ग़ज़ब की कला! और मैं सोचा करता था, “हे भगवान, ऐसी दिव्य कलाएँ, तूने बस लड़कियों को ही क्यों दीं?”

इसी तरह गुड्डे-गुड़िया के ब्याह में ज़माने भर की बातें जो वे कर लेती थीं और उनमें सारी सृष्टि का जो ज्ञान उँड़ेला जाता था, मेरे पास तो उसका एक कण, एक तिनका तक न था। तो फिर मैं बुद्धू इस दुनिया में कर क्या रहा था और था क्यों? “राम जी, यह तो अजब-सी बात है!” मैं अकेले में चुपचाप अपनी शिकायत दर्ज कर देता।

रस्सीकूद और लँगड़ी कबड्डी में भी उनका यही कमाल। लगता, जैसे रस्सी कूदती हुई वे हवा हो जाती हों और लँगड़ी कबड्डी की कूद ऐसी कि अगर वे चाहें तो एक पैर से ही दुनिया फ़तह कर लें। मैं बुद्धू तो बस आँखें फाड़े, मुँह बाए, उनकी कला, लाघव और फ़ुर्ती देखता था और सोचता था, मैं तो भाई, जनम ज़िन्दगी में ऐसे रस्सी टप नहीं सकता और लँगड़ी कबड्डी में एक पैर से उछलने और होशियारी से एक-एक खाने में कूदने का यह कमाल तो बिल्कुल ही नहीं दिखा सकता।

रस्सीकूद में मैं बार-बार रस्सी में उलझकर गिरता और घुटने तुड़ा लेता। यों एकदम फिसड्डी साबित होता। इसलिए अक्सर मेरी बारी बड़ी देर से आती थी। रस्सी का एक छोर पकड़े, औरों के लिए रस्सी घुमाते रहो और उनके खेल का आनंद लो, बस यही मेरे बस में था। और इसमें मैं कोई कंजूसी नहीं करता था।

इसके अलावा मेरा एक और बड़ा महत्त्वपूर्ण काम था कि जब कमलेश दीदी और उनकी सहेलियों का गुड्डे-गुड़िया के ब्याह का आयोजन हो तो दौड़कर बाज़ार जाऊँ। दो आने में मुन्ने खाँ बिसाती से गुड़िया के छोटे-छोटे दूधिया चमकीले रोल्डगोल्ड के गहनों का पत्ता ले लाऊँ। या फिर चवन्नी में गुड्डे-गुड़िया की शादी की दावत के लिए एल्यूमिनियम के छोटे-छोटे चमकीले बरतन ले आऊँ, जिनमें नन्हे-मुन्ने से गिलास, कटोरियाँ, थाली, भगौना सब कुछ होता था। इस क़द्र नया, जादुई और चमचमाता हुआ सामान कि क्या कहने! देखकर सचमुच आँखों में ठंडक पड़ती थी।

इतना ही नहीं, रस्सीकूद वाली सुंदर सी हैंडिलदार रस्सी या गेंदटप्पा के लिए बड़ी वाली लाल गेंद लाने की ज़िम्मेदारी भी मेरी। मगर लाने के बाद खेल शुरू होता तो मैं पीछे-पीछे, और पीछे खिसकता जाता। वहाँ तो ऐसी-ऐसी चतुराई की बातें और दाँव-पेंच थे कि मैं भला कहाँ टिकता? मुझे तो पता ही नहीं था कि बच्चे ऐसी चतुराई कहाँ से सीख लेते हैं! मुझे तो चतुराई सिखाने वाले ऐसे किसी स्कूल का पता तक मालूम नहीं था।

मुझे लगता, मैं तो बस बुद्धू हूँ, और ज़िन्दगी भर बुद्धू बसंत ही रहूँगा। कभी-कभी भगवान जी से प्रार्थना भी करता कि “हे भगवान जी, मेरे पास जो कुछ भी है, सब ले लो। बस, मुझे भी ऐसी ही कला, ऐसी ही चुस्ती-फ़ुर्ती दे दो, जैसी आपने मेरी कमलेश दीदी और उनकी सहेलियों को दी है!”

पर ना जी ना . . .! मेरे पास ऐसा था ही क्या कि भगवान जी इस फ़ालतू विनिमय पर ध्यान देते? सो मेरी प्रार्थना अस्वीकार हो गई और मैं खेलों में रह गया एकदम कोरा, बुद्धू का बुद्धू! . . .

इस बात से मुझे बड़ी झेंप आती, जैसे मुझमें कोई बड़ी भारी कमी है। पर शायद कुछ अलग चीज़ भी थी मुझमें जो मेरे साथ के और बच्चों में नहीं थी। छुटपन से ही मुझे एकांत अच्छा लगने लगा था। मैं एक ही जगह बैठा देर-देर तक जाने क्या सोचता रहता।

बाहर की दुनिया से ज़्यादा अंदर की दुनिया खींचती थी मुझे। जो कुछ बाहर देखता, उसकी एक प्रतिछवि मन में बना लेता और उसके बारे में भीतर घंटों सोचता रहता। इसमें मुझे आनंद आता था। और खेल-कूद में कच्चड़ था तो उसकी कुछ थोड़ी सी भरपाई हुई पढ़ने-लिखने में। पढ़ने-लिखने में मुझे वाक़ई मज़ा आता था।

♦ ♦ ♦

मैं छोटा, बहुत छोटा था, तभी से अक्षर मुझे खींचते थे। शब्द खींचते थे, छपे हुए पृष्ठ खींचते थे। जब क, ल और म को जोड़कर क़लम पढ़ना शुरू किया, तभी से दुनिया-जहान में जहाँ भी कहीं अक्षर मिलते, चाहे दुकान पर लगे बोर्ड पर या दीवार पर लिखे विज्ञापनों में, मैं रास्ता चलते उन्हें जोड़-जोड़कर पढ़ता। अभी ठीक से पढ़ना—लिखना नहीं आता था, पर जब भी मौक़ा मिलता, मैं मेज़ पर पड़ा अख़बार आँखों के आगे रखकर अक्षर से अक्षर जोड़ना शुरू कर देता। एक अंतहीन खेल। मुझे इसमें बड़ा रस आता, आनंद आता।

अक्षर से अक्षर मिलाने का यह खेल अकेले भी खेला जा सकता था और घंटों खेला जा सकता था। मेरा मन इससे कभी ऊबता नहीं था।

बाज़ार से उन दिनों चीज़ें अख़बारी लिफ़ाफ़ों में आती थीं और उन पर भी तो अक्षर होते थे। मैं उन दिनों घर में चीनी, चावल-दाल वगैरह-वगैरह का कोई ख़ाली लिफ़ाफ़ा देखता तो उसे खोलकर और एकदम सीधा करके पढ़ना शुरू कर देता। कभी-कभी उसमें कोई अधूरी सी कहानी छपी होती। या तो उसका आगे का हिस्सा ग़ायब होता या पीछे का। मैं कल्पना के सहारे उसे पूरा करने की कोशिश करता। यानी अगर कहानी के शुरू का हिस्सा पता है तो बाद का ख़ुद बनाओ, और अगर बाद का पता है तो शुरू के हिस्से की ख़ुद कल्पना करो। और अगर बीच का हिस्सा पता है तो पहले और बाद के हिस्से जोड़कर मन ही मन कहानी पूरी करो।

मेरे लिए यह निराले आनंद की बात थी। एक बिल्कुल अलग सा खेल था, जिसमें कल्पना और कौतुक का विचित्र मेल था।

तो यानी कि छुटपन से ही गाड़ी दौड़ पड़ी . . .

एकाध घंटा खेल का छोड़ दो तो सुबह से शाम तक पढ़ना, पढ़ना और बस पढ़ना। कमलेश दीदी मुझसे दो दरजे ऊँची क्लास में पढ़ती थीं, पर एकाध बार वे भी मेरी मदद ले लेतीं। ख़ासकर हिंदी की किताब ‘हमारे पूर्वज’ में। असल में ‘हमारे पूर्वज’ मेरी बड़ी ही प्रिय पुस्तक थी। पुस्तक तीन खंडों में थी और छठी से लेकर आठवीं तक पढ़ाई जाती थी। हर क्लास में ‘हमारे पूर्वज’ का एक अलग खंड पढ़ाया जाता।

पर मैं यह फ़र्क़ कहाँ मानता था? मेरे लिए तो यह पुस्तक भी कहानियों की ही एक पुस्तक थी, जिसमें प्राचीन चरित्रों और महापुरुषों की कथाओं का बखान था। इसलिए जब भी समय मिलता, मैं ‘हमारे पूर्वज’ पुस्तक खोलकर पढ़ने बैठ जाता।

एक बार कमलेश दीदी को हिंदी का होमवर्क मिला। वे अपनी कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक ‘हमारे पूर्वज’ मेरे आगे रखकर बोलीं, “इस पाठ का सार लिखना है। क्या तू बता सकता है कुक्कू . . .?

“कौन सा पाठ . . .?” मैंने उत्साहित होकर पूछा।

“‘हमारे पूर्वज’ का भरत वाला पाठ है। लिखवा देगा तू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उत्तर कैसे लिखूँ।”

मैं बोला, “हाँ-हाँ, यह तो बड़ा आसान है, लो लिखो।” कहानी मुझे पता ही थी। इसलिए सार मैंने झटपट लिखवा दिया।

अगले दिन दीदी स्कूल से आकर बोलीं, “वाह रे कुक्कू! मैडम ने मेरी बड़ी तारीफ़ की। पूरी क्लास को पढ़कर सुनाया, जो तूने कॉपी में लिखवाया था।” कहते हुए दीदी का चेहरा चमक रहा था।

सुनकर मेरा जी ख़ुश हो गया। हाथ जोड़कर भगवान जी से कहा, “अरे भगवान जी, मुझे पता नहीं था। आपने तो मुझे बड़ा अनमोल ख़ज़ाना दे दिया। सॉरी, अगर मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो। मेरे लिए तो यही ख़ज़ाना बड़ा अच्छा है। अब तो मैं इधर ही सरपट दौड़ूँगा। बस, इधर ही . . .! मुझे मिल गया अपना रास्ता।”

और सच्ची-मुच्ची, उसी दिन से मैं पागल हो गया, अक्षर-पागल . . .! कहीं भी छपे हुए अक्षर देखता तो बेसबरा हो जाता और लगता कि पी जाऊँ। कहीं भी कोई किताब, पत्रिका देखता, तो उसे बीच में कहीं से भी खोलकर पढ़ना शुरू कर देता और मुझे होश नहीं रहता था कि मैं धरती पर हूँ या आकाश में . . . या कि इस समय सवेरा है, दोपहर कि रात! बस, अक्षर को देखते ही उसे पी जाने का मन होता।

यह एक नई ही भूख थी, ज्ञान की भूख। नई ही प्यास थी, कविता और कथारस की प्यास . . . और इसके आगे बाक़ी सारी चीज़ें बेमानी थीं।

याद पड़ता है, ‘प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियाँ’ पुस्तक तो मैंने एकदम छुटपन में ही पढ़ ली थीं। शायद पाँचवीं में। उनके उपन्यास ‘निर्मला’, “‘रदान’, ‘गबन’ कक्षा छह-सात से शुरू हो गए। फिर साथ ही शरत और रवींद्रनाथ टैगोर के उपन्यास। एक करुण दुनिया थी वह। पढ़ते-पढ़ते मेरे आँसू आ जाते। एक हाथ में किताब पकड़े हुए दूसरे से आँसू पोंछता जाता। मगर पढ़ना वैसे ही जारी रहता, ताकि जल्दी से जल्दी जान लूँ कि आगे हुआ क्या!

मज़े की बात यह कि कोई मुझे बताता न था कि कुक्कू, यह किताब अच्छी है, तू पढ़ ले। पर हर किताब जो भी संयोग से हमारे घर आ जाती, उस पर मेरी निगाह पड़ती ही थी। ईश्वर ने कुछ ऐसी नेमत बख़्शी थी कि किताब से मैं, और किताब मुझसे दूर रह ही नहीं सकती थी। और पढ़ता तो लगता, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। लगता, जैसे यह किताब तो मेरे लिए, बस मेरे लिए ही लिखी गई थी। मैं कितना अभागा था कि अभी तक उससे दूर रहा।

मैं किताब पढ़ता और एक नई दुनिया में पहुँच जाता। फिर उस दुनिया से वापस आने में बहुत समय लगता। बहुत खीज भी होती थी। लगता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसी दुनिया में रहूँ . . . इस दुनिया में आना ही न पड़े!

यह पागलपन की हद थी। लेकिन पागलपन मेरे सिर पर सवार था। अक्षर-अक्षर पढ़कर इस दुनिया से उस दुनिया में पहुँच जाने का पागलपन।

“देखो तो, दुनिया में कितना बड़ा ख़ज़ाना है और यों ही यहाँ-वहाँ बह रहा है, किसी को ख़बर ही नहीं।” मैं सोचता, “पर नहीं, मैं तो सारे काम छोड़कर इसे पढ़ूँगा। इसलिए कि किताब को पढ़े बिना मैं रह ही नहीं सकता।”

हर किताब मुझे ऐसी ही लगती। मुझे लगा, इन किताबों के ज़रिए मैं ख़ुद को समझ रहा हूँ, दुनिया को समझ रहा हूँ। दुनिया के अंदर की बहुत सारी दुनियाओं को समझ रहा हूँ। और किताब के ज़रिए एक रोशनी सी मुझमें उतर रही है। अपने से ऊपर उठकर भी दुनिया को देखा जा सकता है, अक्षरों की यह रोशनी मुझे बता रही है।

इसी रोशनी के सहारे टोहते हुए, मैं अपने अंदर-बाहर इस सवाल का भी हल खोजता कि इस दुनिया में इतने ज़्यादा दुख क्यों हैं? लोग एक-दूसरे को बिना बात इतना सताते क्यों हैं? पहले ही दुनिया में इतने सारे दुख हैं तो लोग उन्हें और ज़्यादा क्यों बढ़ा देते हैं? मैं पढ़ता और रोता, रोता और पढ़ता . . .

तब से आज कोई साठ बरस का लंबा अंतराल निकल गया, पर न मेरे सवाल ख़त्म हुए और न यह हैरानी भरी ऊहापोह कि—

“हे राम जी, दुनिया में इतने दुख क्यों हैं? दुनिया क्या ऐसी नहीं हो सकती कि लोग थोड़ा दुख-दर्द से उबरकर हँसें। थोड़ी ख़ुशी महसूस करें। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि दुनिया के दुख और तनाव थोड़े कम हो जाएँ?”

♦ ♦ ♦

रास्ता तो तब भी नहीं था और आज भी यक़ीन से नहीं कह सकता कि मिल गया है। पर साहित्य के ज़रिए भी हम एक दुनिया बसाते तो हैं। एक अच्छी दुनिया, एक सुंदर दुनिया, जो हमें बहुत सारी बुराइयों और विद्रूपता से परे ले जाती है। पढ़ने वाले को भी लगता है, हम अंदर से कुछ बदल रहे हैं। फिर बाल साहित्य की तो शायद पहली शर्त ही यह है कि वह बच्चों को आनंदित करे, और खेल-खेल में ही उनके मन में कोई अच्छी बात भी उतार दे।

मुझे याद है, बरसों पहले मैं मत्त जी से मिला था। बच्चों के प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल मत्त। मैंने उनसे पूछा कि “मत्त जी, आपके विचार से एक अच्छी बाल कविता क्या है?” सुनकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा—

“मनु जी मैं तो उसी को अच्छी बाल कविता मानूँगा, जिसे पढ़ या सुनकर बच्चे के मन की कली खिल जाए . . . यानी जो बच्चों को आनंदित करे। वरना आप चाहे जितने भी जतन करें, चाहे जितने अच्छे-अच्छे विचार उसमें लेकर आएँ, अगर वह बच्चों को आनंदित नहीं करती तो अच्छी बाल कविता नहीं हो सकती . . .”

मैं समझता हूँ, यह बात पूरे बाल साहित्य के लिए कही जा सकती है। और बाल साहित्य ही क्यों, समूचे साहित्य के लिए क्यों नहीं? अपनी रचना में आप चाहे करुणा का भाव लाएँ, या फिर कोई जीवन-दर्शन कोई विचार, जब तक वह पाठकों को रंजित नहीं करती और उनके मन में नहीं उतर जाती, उसे अच्छी साहित्यिक कृति तो नहीं ही कहा जा सकता।

प्रेमचंद इस मामले में आज भी आदर्श हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में देश-समाज की एक से एक बड़ी समस्याएँ उठाईं, पर आज भी वे सबसे अधिक पढ़े जाने वाले साहित्यकार हैं। उनकी कहानियों और उपन्यासों में वह रस-आकर्षण है कि आप उन्हें पढ़े बिना रह ही नहीं सकते।

इसी ओर शायद मत्त जी भी इशारा कर रहे थे . . . यानी यह आनंद भाव ही किसी कृति को पाठकों की पसंदीदा कृति बना देता है।

इसीलिए बरसों बाद जब बाल साहित्य की ओर आया तो मेरे मन में यह बात बहुत गहराई से गड़ी हुई थी कि बच्चों के लिए ऐसा लिखूँ जो उन्हें थोड़ी ख़ुशी दे। साथ ही खेल-खेल में जो उनके अंदर की उलझनों और गुत्थियों को सुलझाए और चुपके से रास्ता भी बता दे।

ज़ाहिर है, इसके लिए फिर से मुझे बचपन की ऊबड़-खाबड़ गलियों में जाकर उस जिए हुए को पुनःसृजित करने की ज़रूरत पड़ी। मेरी कई कहानियों में बेशक मेरे बचपन की झलक है। हालाँकि वे अऩुभव मेरी कहानियों में ढलकर कुछ नए रूप में तो ज़रूर ही ढल गए होंगे। हो सकता है, कुछ आज का बचपन भी उनमें जुड़ गया हो। पर बचपन की दुनिया सचमुच अमोल है। वह कल भी थी, आज भी है।

बचपन ऐसा अनमोल ख़ज़ाना है, जिसे खोजने निकलो तो पैर परिचित पगडंडियों और रास्तों पर चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं . . . और फिर वापस आने का मन नहीं करता। मेरा ख़्याल है, आपने भी यह ज़रूर महसूस किया होगा।

10 टिप्पणियाँ

-

28 May, 2025 05:45 PM

मैंने एक था कुक्कू...पढ़ा और पूरे मन से डूबकर पढ़ा। कुक्कू के बचपन को आपकी तरह मैंने भी साथ-साथ जिया। कुक्कू के अक्षरों-शब्दों के प्रति बेतहाशा आकर्षण को मैंने भी भीतर तक महसूस किया। इसी आकर्षण ने कुक्कू को किताबों की दुनिया का राजा बना दिया। यद्यपि पूरा ही कथ्य विलक्षण है, तथापि अख़बारों से बनाए हुए लिफ़ाफ़ों पर छपी आधी-अधूरी कहानियों का आदि या अंत या फिर बीच के लुप्त भाग की कल्पना करना कुक्कू का जो व्यसन बन गया था, वह सर्वथा निराला है। कुक्कू के व्याज से बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण प्रेमचन्द की अनायास ही याद दिलाता है, जिस पर मेरे जैसे सहृदय पाठकों का मन भी मोहित हो रहा है। यह आपकी लेखनी के सामर्थ्य से ही सम्भव हुआ है। देश के बँटवारे के समय की त्रासदी और उससे उबरने के सार्थक प्रयासों का विवरण भी बहुत हृदयस्पर्शी है। परिवार के सदस्यों का परिश्रम, धैर्य व लगन बहुत क़ाबिले-तारीफ़ है और मार्मिक भी। कई भाई-बहनों में निस्संदेह छुटकू कुक्कू सबमें अनोखा ही था। उसके स्वभाव में स्वयं को कम करके आँकने की जो सोच थी, उससे बाहर आने में कुक्कू की आत्मिक शक्ति थी, जिससे वह स्वयं भी अनजान था। वह शक्ति कुक्कू के भीतर बैठे रचनाकार के कारण सजग हुई, इसमें भी कोई संदेह नहीं। कुक्कू महान् रचनाकार बनने के लिए ही पैदा हुआ था। वह ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का प्रारम्भ से ही स्वामी था, तब भी और अब भी। - प्रो.(डाॅ.) शशि तिवारी, आगरा

-

10 May, 2025 04:56 AM

सर्वप्रथम आपको आने वाली 75वीं वर्षगांठ, हीरक जयंती, की हार्दिक बधाई, श्रद्धेय! जीवेम शरदः शतम्। आत्मकथा का यह अंश एक साँस में पूरा पढ़ गया। पढ़ते हुए विस्थापन के दर्द के समुद्र में डूबता-उतराता रहा। महाकाल के प्रवाह में बहता रहा। बड़े भाइयों का असमय निधन बार-बार अश्रुविगलित कर देता है। भाषा का प्रवाह वंदनीय है। मैं आपकी आत्मकथा पहले ही ध्यानपूर्वक पढ़ चुका हूँ। पर वह इतनी रोचक और चित्ताकर्षक है कि उसे दुबारा पढ़ने में और अधिक आनंद आया। बहुत ही प्रेरक आत्मकथांश। एक बार पुनः हार्दिक बधाई। - श्यामपलट पांडेय, अहमदाबाद (गुजरात)

-

7 May, 2025 08:08 PM

एक था कुक्कू-मेरा बचपन डा प्रकाश मनु जीवन यात्रा में वह समय बेहद अनमोल, अविस्मरणीय और आत्मीय होता है जो.हमारी यादों में कहीं गहरे अंकित हो जाता है,।हम बार बार उन यादों को जीना चाहते हैं,उस विगत समय के स्नेहिल परिवेश में लौट जाना चाहते.हैं,और वह है हमारा बचपन। वरिष्ठ लब्धप्रतिष्ठ कवि,साहित्यकार डा प्रकाश मनु द्वारा लिखित बचपन की यादों का सुखद संस्मरण *एक था कुक्कू-मेरा बचपन *हमें भावनाओ के एक ऐसे संसार में ले जाता है,जो मोहक है शब्दातीत है।उनका परिवार विस्थापन के कठिन दौर में पाकिस्तान के करइ कट्टा गांव से निकलकर भारत आया था। एक सुखी समृद्ध परिश्रमी परिवार की धरोहर वहीं छोड़कर। एक उम्मीद थी कि जब यह क्लेश, कलह शांत हो जायेगा तो वे वापस लौट जायेंगे अपनी जडों की ओर। इसलिए अपना सब कुछ वहीं छोड दिया।पर वो.समय कभी नहीं आया। हमारे देश में अब तक जिस व्यथा ने अपने दंश से हमारे देशवासियों को मुक्त नहीं किया है, वह है - बंटवारे का दर्द,जिसकी पीड़ा अब तक सालती रही है।. हजारों दिलों का नासूर बन कर । भारतमाता के दो बेटे अलग हो गए हजारों दर्द की कहानियां छोड़कर।. इस बिछुड़न ने उनकी आंखों में कभी न सूखने वाले आँसू दिये हैं. स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी वह घटना जैसे आज ही घटित हुई लगती है। विस्थापित होकर भारत आकर भी उनके परिवार को जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पडा था।उस समय उनके परिवार में दो बडे भाई ,बहन तथा माता पिता थे।पिता अमृतसर से पगडियां लाकर अंबाला में बेचते थे।इस कार्य में उनके बडे भाई भी उनके.साथ थे।शिकोहाबाद में उन्होने अपना घर बनाया और अपनी छोटी सी दुकान भी खोली जिससे जीवन ने गति पकडी और एक आशियाने को स्थायित्व मिला। उस समय उनका जन्म नहीं हुआ था परंतु अपने पिता और भाईयों से उन्होने बंटवारे की विभीषिका और संघर्ष के दिनों की बात सुनी थी।उनका भावुक मन जब बी उस समय की कठिनाइयों और तकलीफों के विषय में सोचता है तब उनकी संवेदना ,मानवीयता जरुर जाहत होती है।उनकी कलपना में पिता के साथ संघर्ष करते बलराज जी और श्याम भाईसाहब दिखाई देते हैं। डा मनु अपने संस्मरण में कहते हैं-- कुछ ही वर्षों में ज़िन्दगी फिर से अपनी सम लय-गति में चलने लगी। यों जीवन के कठोर संघर्ष ने पिता, माँ और भाई-बहनों को हराया नहीं, बल्कि तपाकर और उजला कर दिया। परिवार की एकता और लगन के साथ परिश्रम की अमूल्य भावना ने उन्हें कभी झुकने नहीं दिया और उन्होने अपना खोया सम्मान और पहचान फिर से प्राप्त कर लिया।एक परिवर्तन यह हुआ था कि पारंपरिक व्यवसाय को छोडकर सभी भाइयों ने अलग अलग काम को चुना।उनके हिस्से में सबसे अलग ,साहित्य आया और साहित्य ने जीवन की दशा व दिशा बदल दी ,संवेदना,करुणा स्नेह का नया मार्ग दिखाया था। डा प्रकाश मु के.शब्दों में-- जब भी पारिवारिक इतिहास के ये पन्ने फड़फड़ाते हुए मेरी आँखों के आगे आते हैं, तो मन में सचमुच एक गर्व का अहसास होता है। संयुक्त परिवार की एकता, लगाव और सुंदर स्नेह भरे रिश्तों का सौंदर्य केवल भारत में ही मिलता है।नौ भाई बहनों का संयुक्त परिवार आपस में इस तरह गुथा हुआ जैसे बगिया में खिले विविध रंगों के फूल,।सबके रूप, गंध,सुरभि अलग-अलग फिर भी वो एक ही डाली ,एक ही परिवेश में पुष्पित पल्लवित हुए हैं। इन रिश्तों में घुली मधुरता आज के परिवेश में बढते पारिवारिक विघटन के लिए एक आदर्श और प्रेरणा है।. एक था कुक्कू प्रकाश मनु सर के बीते हुए बचपन की कभी न भूलने वाली वो कथा है जिसके हर पात्र ने अपनी मालिक, स्नेहिल, और ममत्व से भरा पूरा संसार गढा है,सपने बुने हैं।इस आलेख को पढते समय पाठक का मन बार बार भावुक हो उठता.है।क्योंकि बचपन जीवन का सबसे खूबसूरत, सुहावना और अविस्मरणीय समय होता है जिसे हम आजीवन भुला नहीं पाते,।मन बार बार बचपन की उन गलियों में लौटना चाहता है,अपने बिछुडे साथी खेल खिलौनों से एक बार फिर बतियाना चाहता है तभी तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा था --- *बार बार आती है मुझको,मधुर याद बचपन तेरी,गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी* । डा प्रकाश मनु सर.ने अपने आत्म कथ्य के माध्यम से अपने बचपन को जितनी आत्मीयता, स्नेह और ललक के.साथ याद किया है,उसका एक एक शब्द भावुक बनाता है,,न जाने कितनी बार पलकें भींगी हैं।दादी नानी की कहानियों का जादू,परियों की तरह खुले आसमान की सैर करना,उडना ऊंचे और ऊंचे ,न जाने कल्पना लोक के कितने पडाव पार कर आता है उनका मन। बचपन में सुनी एक कहानी को वे याद करते हैं,जिसका पात्र *अधकू* है,शरीर से आधा अधूरा ,कृतकार्य,जिसकी तुलना वे स्वयं से करते हैं,जब वे भी दुबले पतले थे।अंधकूप अशक्त होने पर भी बडे बडे कार्य अपनी बुद्धि से कर लेता है और एक दिन राजा का मंत्री बन जाता है।आदरणीय प्रकाश मनु सर उसके चरित्र से अत्यंत प्रभावित हैं,जब वे कहते हैं-- *इस कहानी में कुछ बात थी कि मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया। क्यों भला? शायद इसलिए कि मुझे लगता था, मैं ही अधकू हूँ। औरों से बहुत अलग। इसलिए कि मुझमें शारीरिक ताकत ज्यादा नहीं थी। दुनियादारी में कच्चड़। खेलकूद में कच्चड़… बहुत सारी चीजों में फिसड्डी। एकदम फिसड्डी। पर फिर भी लगता, कुछ है मुझमें, कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सारी दुनिया से कुछ अलग कर सकता हूँ*बचपन में बिताये और जिये गये ये पल उनकी प्रेरणा भी हैं।जब उनकी कहानी का कोई राजकुमार सारी कठिनाई को.पार कर सातवीं कोठरी तक पहुंचता है,उसे खोलते ही भयंकर आंधी तूफान और विपत्तियां आती हैं और वह सब पर विजय प्राप्त कर लेता है,यही कामना बचपन के कुक्कू और आज के हमारे बाबूजी ,डा प्रकाश मनु सर के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है कि हर अंधेरे के बाद उम्मीद का सूरज जरुर निकलता है ।अपने आत्म कथ्य में वे कहते हैं-- *कई बार तो लगता है, अपने-पराए सब साथ छोड़ गए। अकेलापन, विवशता, लाचारी। कभी बुरी तरह पराजय और बेचारगी का अहसास भी। पर इन्हीं सब के बीच ही तो एक नवारुण प्रभात सूर्य की तरह जीवन का सत्य चमकता है, और जीवन में वह आनंद भी महसूस होता है, जो किसी कदर योगियों की समाधि से कम नहीं है, अपने बचपन के सबसे उल्लेखनीय समय को याद करते उन्हे अपने नानाजी की भविष्यवाणी की याद आती है जब उन्होने अपनी मृत्यु के नियत समय की घोषणा की थी ओर ठीक उनके बताए समय पर ही उनका निधन हुआ था। इस घटना ने भी अपेक्षित प्रभाव छोडा था बालमन पर। बलराज भाई और श्याम भाईसाहब भी नहीं रहे,और एक दिन अचानक कृष्ण भाईसाहब भी चले गये ।जो पूरे परिवार के लिए किसी गहरे आघात से कम नहीं था ।वे लिखते हैं- यह सच्चाई ख़ुशी-ख़ुशी स्वीकार कर लें, तो मृत्यु तकलीफ़देह नहीं रह जाती, और आप जीवन के आख़िरी पल का भी आनंद ले सकते हैं। और यही जीना तो सचमुच जीना है! बच्चों सी सरलता,सहजता आदरणीय प्रकाश मनु सर के व्यक्तित्व का पर्याय है।बच्चो सी निश्छलता सहज ही नहीं आती,किसी के पास, स्नेह के अथाह सागर में उतर कर हंसी का कीमती मोती ढूंढ लाना भी सबके.वश की बात नहीं।यह स्नेह, आत्मीयता तो केवल प्रकाश मनु सर ही दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर, प्रेरक, सारगर्भित संस्मरण जो मन को अंदर तक उल्लसित भी करता है.तो अबूझ कल्पना के साथ भावलोक की दुनिया में भी ले जाता है।हार्दिक बधाई, सादर सस्नेह प्रणाम बाबूजी। पद्मा मिश्रा.जमशेदपुर

-

7 May, 2025 09:38 AM

आदरणीय सादर प्रणाम। आपसे मेरा परिचय दिल्ली दूरदर्शन के समय से रहा है। सन 1997-2003 तक मैं दिल्ली दूरदर्शन के साहित्यिक कार्यक्रम 'पत्रिका' का संचालन सँभालती रही थी। विवाह उपरांत सन 2004 से नीदरलैंड की स्थायी निवासी हूँ। आपकी आत्मकथा पढ़कर मैं भी अतीत में खो गई। जो कहानियाँ मैंने अपने भारत प्रवास के समय दिल्ली में सुनी थीं, यकायक वे मेरी आँखों के सामने चलचित्र की भाँति चलने लगीं। विस्थापन का दर्द और फिर दर्द को ही अपनी शक्ति बना, स्वयं को फिर से स्थापित कैसे किया जाए, परिवार के लोगों की यह जद्दोजहद आत्मकथा के प्रारंभ में पढ़ने को मिलती है। कुक्कू का बचपन हमें हमारे बचपन में ले गया। बचपन किसी का भी लगभग एक सा ही होता है। कुक्कू का जिज्ञासु मन जो हर समय अक्षरों की खोज में रहता था, और कुछ नया जानने की जो छटपटाहट उसमें थी, उसने आज साहित्य की दुनिया में उसे एक स्थापित साहित्यकार बना दिया। यहाँ तक की कथा बहुत ही रोचक व रोमांचकारी है। आपको आपके जन्म दिवस की बहुत-बहुत अग्रिम शुभकामनाएँ व बधाई। सादर प्रणाम! - ऋतु शर्मा, नीदरलैंड

-

6 May, 2025 10:35 AM

आपका यह आलेख पढ़ते हुए आँखें झर-झर झरती रहीं प्रकाश जी, और मैं भी अपने बचपन को दोहराती हुई विगत की गलियों में खो गई। यही तो शब्द-सौंदर्य है आपके लेखन का, अभिभूत कर देने वाला, आत्म-विस्मृत कर देने वाला। ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए। आप सदा स्वस्थ रहें और इसी तरह हम पाठकों को साहित्य-सुधा रस का अमृत प्रदान करते रहें। - सुकीर्ति भटनागर, पटियाला (पंजाब)

-

4 May, 2025 08:25 PM

'एक था कुक्कू उर्फ़ किस्सा मेरे बचपन का' मैंने बहुत रुचिपूर्वक पढ़ा। और पढ़ते ही अपने बचपन की यादें भी ताजा हो गईं। बचपन में हमारे भी यही खेल थे, जिनका जिक्र आपने किया है। उन दिनों हिंदुस्तान के बंटवारे और पाकिस्तान बनने की दारुण कथा हर जगह सुनाई देती थी। उचित दवा-दारू और उपचार के साधनों की कमी के कारण अल्प आयु में मृत्यु हो जाना आम बात थी। आपने सबका उचित विवरण दिया है। आज भी विश्व में जगह-जगह युद्ध हो रहे हैं। लोगों के विस्थापन की करुणादायक खबरें आज भी समाचारों में पढ़ने को मिलती हैं। बचपन की बातों से मन प्रफुल्लित हो गया। सबकुछ पढ़कर अच्छा लगा। - संतोष शर्मा, नई दिल्ली।

-

4 May, 2025 03:37 PM

आदरणीय दादा जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से लिखा, 'एक था कुक्कू उर्फ़ किस्सा मेरे बचपन का'। आपका यह आत्मकथ्य बहुत ही प्रेरक और मार्मिक है। पढ़ना शुरू किया तो बीच-बीच में रुककर सोचने लगता। अनेक विचार, दृश्य मन में प्रकट होने लगते। रोचकता, संघर्ष, आनंद में डूबे आपके बचपन के किस्से को मैंने पूरा पढ़ डाला। हार्दिक बधाई आदरणीय दादा जी। सादर प्रणाम! - उमाशंकर शुक्ल, नोएडा (उ.प्र) ????

-

2 May, 2025 11:07 PM

प्रकाश मनु जी की आत्मकथा का अंश 'एक था कुक्कू उर्फ किस्सा मेरे बचपन का' पढ़ा। इस अंश में प्रवाह ऐसा है कि कहीं पर भी ठिठकना नहीं पड़ता है। पाठक उसी में बहता चला जाता है। विस्थापन की पीड़ा ने झकझोरा तो है साथ में इस बात की खुशी हुई कि उस मिट्टी में उर्वरता बहुत है। पंजाब इसी के लिए जाना भी जाता है। यह उर्वरता चाहे फसल की हो या सृजन की, दोनों की ही बेजोड़ है। क्या फर्क पड़ता है कि पंजाब इधर है या उधर है। मिट्टी अपना गुण तो नहीं छोड़ सकती है। इतनी क्रूरता और लोमहर्षक घटनाओं के बीच भी सृजन जीवित रह जाए यह बड़ी बात है। परिवार का विस्थापन, इसके बाद जीने की जद्दोजहद ये सब मनुष्य को जुझारू बना देते है। लेकिन विपदाएं भी अपना काम करने से नहीं चूकती है। भाइयों की अकस्मात मौत और भाभी का भी असमय चले जाना परिवार का खड़ा रहना मुश्किल था। विपत्ति आदमी पर आती है तो सहता भी वही है। कुदरत के ये रंग-ढंग अजब-गजब तो होते ही हैं। आपका बचपन आम बच्चों से थोड़ा अलग रहा है। बाह्य की अपेक्षा आत्मकेंद्रित ज्यादा रहा है। व्यक्ति के आत्मकेंद्रित होने में ही कला का भ्रूण जन्म लेता है और फिर वह समय पर दुनिया में आकर अपना प्रकाश फैलाने लगता है। इसी तेज की चमक में प्रकाश मनु उभरकर अपनी छटा से साहित्य जगत को चौंधिया देता है। दुकानों में लगे होर्डिंग, बाजार से आई सौदा के लिफाफे के अक्षर अक्षर जोड़कर पढ़ने वाला बच्चा, आधे फटे पन्ने की कहानी को कल्पना में पूरी कर लेना साधारण बात नहीं थी। साहित्यकार बनने के सारे लक्षण बचपन में ही दिखने लगे थे। मृत्यु पर अपने लिए यह भाव कि चला चली की वेला में जो हो जाए वह स्वीकार है। यह भाव पूरी आत्मकथा का प्राणतत्व है। मृत्यु हो या जीवन दोनों के प्रति ऐसा निर्लिप्त भाव अलग तरह का व्यक्तित्व गढ़ता है। आपकी आत्मकथा का यह अंश पढ़कर मुझे अच्छा लगा। आपको बहुत-बहुत बधाई।

-

2 May, 2025 08:56 AM

आदरणीय प्रकाश मनु जी "यह पागलपन की हद थी। लेकिन पागलपन मेरे सिर पर सवार था। अक्षर-अक्षर पढ़कर इस दुनिया से उस दुनिया में पहुँच जाने का पागलपन।" अक्षरों के साथ दीवानगी ने ही तो आपको आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज आप साहित्य के आकाश पर एक प्रकाश पुंज की तरह चमक रहे हैं। "बचपन ऐसा अनमोल ख़ज़ाना है, जिसे खोजने निकलो तो पैर परिचित पगडंडियों और रास्तों पर चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं . . . और फिर वापस आने का मन नहीं करता।" अपने बचपन की पगडंडियों पर तो अक्सर ही घूम आती हूँ। किंतु आज आपके बचपन की गलियों में भी घूम ली। 'कुक्कू' यानी आपने अपने संपूर्ण बचपन के जीवन से परिचय करा दिया। सादा, सरल बिल्कुल मेरे बचपन की तरह। एक बड़े परिवार की संघर्षमय कहानी। मैं भी एक छोटे से कसबे में पली और बड़ी हुई। आज आपने अपने बचपन की सभी गलियाँ दिखा दीं। मैं पढ़ते हुये खो गई इन गलियों में। जब तक आखिरी छोर नहीं आया बिना कहीं ठहरे हुये बस पढ़ती रही। बचपन के रेशे-रेशे की भरपूर जानकारी देता हुआ, दुख-सुख के थपेड़े खाते हुये इस अद्भुत संस्मरण के लिये आपको बधाई।और साथ में प्यारे 'कुक्कू' भइया यानि आपको 12 मई को आने वाले आपके जन्मदिवस की भी बधाई व अनंत शुभकामनाएं। ???????????? इसी तरह अक्षर से अक्षर मिलाते रहें आगे भी अनदेखी राहों पर घुमाते रहें। ????????????

-

1 May, 2025 08:11 PM

सर्वप्रथम गुरुजी को मेरा आदरपूर्ण प्रणाम साथ ही पचहत्तरवें जन्मदिन की अग्रिम बधाई। ईश्वर आपका मुझपर तब तक आशिर्वाद बनाए रखें जब तक दुनिया में सूरज,चांद और तारे हैं। आपका आत्मकथात्मक लेख मैंने पहले भी पढा है किंतु इस बार पढकर ऐसा लगा ये कोई और कुक्कू है जिसे मैं पढ रही हूं शिक्षक की भूमिका में ताउम्र रहने के कारण अब हर वक्त यही लग रहा है कि काश सभी विद्यार्थी भारतवर्ष के कुक्कू हो जाते और शब्दों को पी जाने का हुनर और जज्बा उनमें आ जाता।वर्तमान समय में कुक्कू की आवश्यकता हर भाई -बहन ,माता पिता,शिक्षक और मित्रों को है ,यही कहना चाहूंगी।।आप अपने लेखन से इसी तरह समाज को अपने शब्दों के रस के माध्यम से साहित्य लेखन कर साहित्य सृजन करते रहें और हम जैसे पाठकों का मार्ग प्रशस्त करते रहिए। । डाॅ.सविता सिंह, पुणे।।

कृपया टिप्पणी दें

लेखक की अन्य कृतियाँ

- साहित्यिक आलेख

- कहानी

- कविता

-

- अमृता प्रीतम के लिए एक कविता

- एक अजन्मी बेटी का ख़त

- एक कवि की दुनिया

- कुछ करते-करते हो जाता है कुछ-कुछ

- क्योंकि तुम थे

- गिरधर राठी के लिए एक कविता

- चलो ऐसा करते हैं

- तानाशाह और बच्चे

- तुम बेहिसाब कहाँ भागे जा रहे हो प्रकाश मनु

- त्रिलोचन—एक बेढब संवाद

- दुख की गाँठ खुली

- दुख ने अपनी चादर तान दी है माँ

- दोस्त चित्रकार हरिपाल त्यागी के लिए

- नाट्यकर्मी गुरुशरण सिंह के न रहने पर

- पेड़ हरा हो रहा है

- बच्चों के मयंक जी

- बारिशों की हवा में पेड़

- भीष्म साहनी को याद करते हुए

- मैंने किताबों से एक घर बनाया है

- मोगरे के फूल

- राम-सीता

- विजयकिशोर मानव के नाम एक चिट्ठी

- हमने बाबा को देखा है

- ख़ाली कुर्सी का गीत

- स्मृति लेख

- आत्मकथा

- व्यक्ति चित्र

- विडियो

-

- ऑडियो

-